La ruvidità di tua madre – puoi riuscire a odiarla?

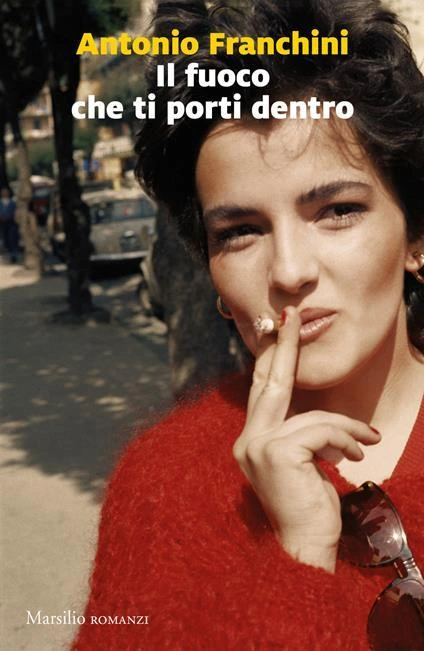

Antonio Franchini racconta sua madre ne Il fuoco che ti porti dentro: una donna ruvida, che ha prodotto sofferenza nei figli, lasciando ironia e commozione

Lampoon è una rivista la cui identità si costruisce sul concetto di ruvido – in ogni estensione giornalistica, dagli argomenti presentati e trattati alle fotografie analogiche, alle regole per una scrittura spigolosa e rapida, scartando aggettivi, avverbi, retoriche. Questa conversazione con Antonio Franchini si svolge riscorrendo le pagine del suo romanzo, Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio). Il libro riporta la storia di sua madre, donna che oltre all’affetto figliare ha saputo stimolare dosi di rabbia.

Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) – conversazione, scrittura ruvida, nostalgia e odio

Carlo Mazzoni: La storia è quella di un figlio, di una famiglia quasi borghese: all’inizio l’assenza di pietas è quasi esagerata, respinge chi legge.

Antonio Franchini: Ho trattato mia madre ruvidamente, ricambiando la sua ruvidità. Questa categoria del ruvido, è una categoria alla luce della quale leggere non solamente lei, ma una generazione. Chi nasceva come me alla fine degli anni Cinquanta, era figlio di persone nate negli anni Trenta. Quei nostri genitori erano ruvidi. Essere ruvido non significa essere privo di affetto, di compassione, di partecipazione – anche se mia madre lo era. Tutti i genitori dei miei coetanei erano ruvidi. I padri parlavano poco o per niente. Una famiglia seduta a tavola la sera che si racconta i dettagli di una vita quotidiana è un’idea nata dopo il ’68. Parlare, confrontarsi, discutere – niente di ciò sussisteva, non ci si confrontava con i genitori. Mio padre poteva essere un uomo tendenzialmente dolce, ma rimaneva rigido, duro, di poche parole. L’ironia era sprezzatura.

CM: All’inizio di questo romanzo non sembra ci sia pietas.

Antonio Franchini: Siamo portati all’anzianità – io ho quasi 67 anni. Ti accorgi che negli anni precedenti hai cincischiato. La nostalgia è ruvida, non dolce come la leggerezza borghese vuole intenderla. La nostalgia ha un sapore abboccato, può essere secca. Il ruvido comprende la pietas, include la compassione.

Io cerco una scrittura che contraddice le proprie premesse. Sallustio descrive Catilina nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo pravoque – fu di grande forza fisica e morale, ma indole malvagia. Per metà del testo, Catilina è trattato nel suo aspetto malvagio, alla fine Catilina muore da eroe. Catilina fu un farabutto terrorista o un giustiziere, l’ambiguità resta. A me piace la letteratura che si interroga.

L’odio è un sentimento momentaneo. L’ho descritto come qualunque adolescente lo può gridare. È una delle poche reminiscenze di cultura classica che Angela, mia madre, riportava. Era sedotta dall’Odi et Amo della poesia classica.

Antonio Franchini, retorica e metafora, biografia e finzione

CM: Tu dichiari un’assenza di retorica: poche immagini, poche metafore.

Antonio Franchini: Se intendiamo la retorica nella misura di un calcolo della scrittura, di una strategia costruita per ottenere un effetto nella reazione di chi legge, allora sì, retorica c’è. La definisco diretta, concreta, ruvida per l’appunto. A contrario, se intendiamo per retorica la ricchezza di orpello o altresì l’edulcorazione, allora no, non c’è. Ho voluto lavorare una ricchezza linguistica, per l’uso del dialetto che completa una carnalità viscerale – c’è poca psicologia.

CM: La costruzione senza pietas, nello svolgimento del testo, inizia a rompersi. La pietas si intromette. Arriva la scena in cui tu vai alla finestra e tua madre resta alle tue spalle. In questa scena tu sei consapevole della commozione che produci sul lettore, come se tutte le pagine precedenti tu le avessi costruite con questo scopo.

Antonio Franchini: Sì, l’avevo calcolato. L’episodio in sé è arrivato scrivendo – ma c’era strategia. Tutto è costruito. Un lento scarroccio verso una parte emotivamente più partecipata rispetto a una parte più indignata dell’inizio.

La storia è biografica – per scriverlo è servita una dose di finzione. A me interessava raccontare una donna. Come emblema, come rappresentante di una generazione e di una località geografica che è Napoli. Il rapporto con i propri genitori è una questione privata – ci sono questioni private che possono essere questioni generali nelle quali si possano riconoscere tutti. Diventa sociologia.

Finzione è la struttura, finzione è la selezione e il montaggio: hai una quantità di materiale e ne scegli una parte. Nell’eccessività dei suoi atteggiamenti, nella radicalità dei suoi comportamenti e nella loro discutibilità, Angela appare come una donna simpatica. Mia madre faceva ridere e sorridere – in altri momenti, non faceva ridere per niente. Cercava un pretesto per mordere.

Antonio Franchini e sua madre, la ferocia e i cedimenti

Non è un libro che consiglierei a mia madre. Non glielo farei leggere non tanto per la durezza, ma per la nostalgia. Si può comprendere subito che il libro conclude con la morte – c’è un senso di imminenza.

Antonio Franchini: Quando rompevo la sua ferocia, erano i suoi primi cedimenti. Le diciamo «ti facciamo sentire un po’ di musica napoletana. Quale vuoi sentire, cosa vuoi sentire?» Mia madre risponde «metti quello che vuoi tu, fai tu». Una remissività blanda è un sintomo di conclusione. La recita del personaggio furioso è scardinata dalla degenerazione fisica e mentale, quando vede i fantasmi, quando vede ciò che non c’è.

Vivere a Milano, arrivare da Napoli: il trasferimento, la formalità, la migrazione interna

CM: Tua madre ti comunica che ha deciso di trasferirsi a Milano per essere più vicino a te e a tua sorella – il paragrafo chiude con tua madre che dice «tanto lo sai che non porto disturbo». Tua madre si rendeva conto di produrre ironia?

Antonio Franchini: Non lo disse con ironia. Era animata dalla convinzione di fare bene che era un’altra caratteristica delle generazioni che ci hanno preceduto, che pensavano di agire sempre per il meglio.

Mia madre rimaneva una donna plebea, apparteneva al sottoproletariato. Ai miei amici piaceva stare con lei. Era divertente, poteva dire qualunque cosa. Non potevamo chiederle formalità, mai, ci avrebbe mandato a fanculo. Quando hai a che fare con l’animale pericoloso, qualche strategia difensiva la elabori. L’animale pericoloso ti morde quando meno te l’aspetti, tu sai che alcuni tasti lo fanno scatenare. No, non le abbiamo mai chiesto di comprendere la formalità.

Il tema della migrazione interna è passato in secondo piano, derubricato – lasciando il posto alla tragedia della migrazione straniera, umanamente non comparabile. Rimane che la migrazione interna non è un tema scomparso.

Ti senti davvero napoletano quando da Napoli te ne vai. Vale per tutti in ogni luogo – forse di più nelle sfere meridionali del mondo. L’identità e l’orgoglio si rafforzano con la distanza. Per mia madre, la maniera napoletana si era accentuata venendo al Nord.

A Milano ce l’ha con le melanzane che sono piene d’acqua. L’ossessione alimentare è un’altra caratteristica tipica della sua generazione che vide la fame. Durante la guerra erano bambini. Mia madre era nata nel 33 – nel 43 aveva dieci anni. Puoi diventare ricco, puoi diventare un uomo o una donna di successo, ma se tu hai avuto fame da bambino, avrai sempre paura di averne di nuovo. Possiamo dire somigli all’istinto, e si evolve in una forma di socialità: faceva da mangiare per la dirimpettaia o per l’inquilina del piano di sopra. Erano gesti consueti di cortesia, convivialità: «Signora, che cosa avete cucinato di buono oggi» è l’equivalente per molti quando parlano del tempo che farà il fine settimana.

CM: Quando ha maturato la decisione di venire da Napoli a Milano, tu e tua sorella avete provato a dissuaderla?

Antonio Franchini: No, perché anche se nel romanzo io ho lasciato comprendere una donna dispotica e volitiva, nella realtà volevo viziarla. Si ritorna a quando parlavamo di finzione strumentale. Un lettore deve comprendere il carattere di mia madre come spontaneo nella sua aggressività – mentre nella realtà c’era un figlio che voleva accudirla come meglio poteva. Quando ha voluto salire a Napoli, ero contento di poterla avere vicino e di potermi occupare di lei. Andare la ristorante le piaceva, io la portavo. La coccolavo. Così anche mia sorella.

Quando salì a Milano, mia madre era già una donna anziana. Stava a Napoli in un quartiere anonimo, alla Stazione Centrale, al sesto piano, in appartamento. Da quel contesto si muoveva poco. Stare a Milano, stare a Napoli poteva esser quasi lo stesso. Non l’abbiamo invitata a venire a Milano, questo no – non eravamo così pazzi da tirarci la belva in casa, ma quando ha deciso di venire l’abbiamo accolta nel migliore dei modi. Su questo, nel libro, sorvolo, altrimenti avrei reso meno preciso il ruvido che volevo raccontare.

Antonio Franchini e la sua biografia, scrittore, editor a Mondadori e oggi nel Gruppo Giunti, arrivò a Milano e insegnò lettere al liceo

CM: Prendiamo un poco della tua biografia.

Antonio Franchini: A settembre dell’81 sono salito a Milano, ho insegnato fino a giugno per un anno scolastico: italiano e latino in un liceo scientifico a Melzo. Ero un bravo professore, mi piaceva quel mestiere.

Cominciai come redattore al Reader Digest. Avevo fatto un colloquio in Mondadori ma mi avevano detto che non avevo esperienza. All’epoca non era così difficile entrare nel mondo dell’editoria perché non c’era questa ossessione del lavoro editoriale, non c’erano i corsi di scrittura, i corsi di editoria. Rifeci il colloquio in Mondadori quando Leonardo Mondadori istituì il ruolo del junior editor. Cominciai con Ferruccio Palazzoli agli Oscar.

CM: Ci sono dati e informative che danno il settore in crescita – altri dati secondo i quali pare che nessuno legga più. Vado in libreria e nonostante tutto quello che leggo, non c’è mai un libro che ho già letto. Sei un direttore editoriale, oggi del gruppo Giunti: questo libro l’hai pensato con una strategia commerciale?

Antonio Franchini: In passato, ho trattato temi che si suppone non possano avere chissà quale riscontro di pubblico. Questo è il primo libro che tratta di una donna. Ho sempre scritto di maschi, lottatori in palestra, di pugili. Commercialmente, questo libro è andato bene. Lo potevo immaginare, sì, c’è il tema della madre.

Mia madre era carnale, vanitosa e civettuola. Fianchi accentuati, grandi tette – una bella donna di sessanta chili, con la vita stretta, una donna tipica di quell’epoca. Invecchiando, divenne minuta. Ha interpretato la femminilità secondo i canoni del maschio dell’epoca: essere donna e stare in casa. Il suo erotismo si concedeva e si negava, quel tira e molla alla base delle relazioni amorose di quegli anni.

Mi sono detto, sì, vabbè, questa non è solamente la donna che oggettivamente mi ha complicato la vita – è anche un personaggio. Ho preso consapevolezza e ho pensato di raccontarla. L’ho fatto usando strategia narrativa e finzione letteraria.

I romanzi che hanno più successo dal punto di vista commerciale sono i romanzi consolatori, i romanzi meno duri. Meno ruvidi. La ruvidità è un approccio più aristocratico all’opera d’arte, più elitario. Una letteratura di conforto è più accolta di una letteratura che mette in discussione, che sappia fare quello che normalmente deve fare la letteratura: turbare.