Sessant’anni dalla posa della prima pietra del progetto di Le Corbusier a Firminy

Nei luoghi simbolo dell’architettura ruvida di Le Corbusier – a Firminy, un progetto di rinnovamento urbano: una serie di edifici per corpo e mente

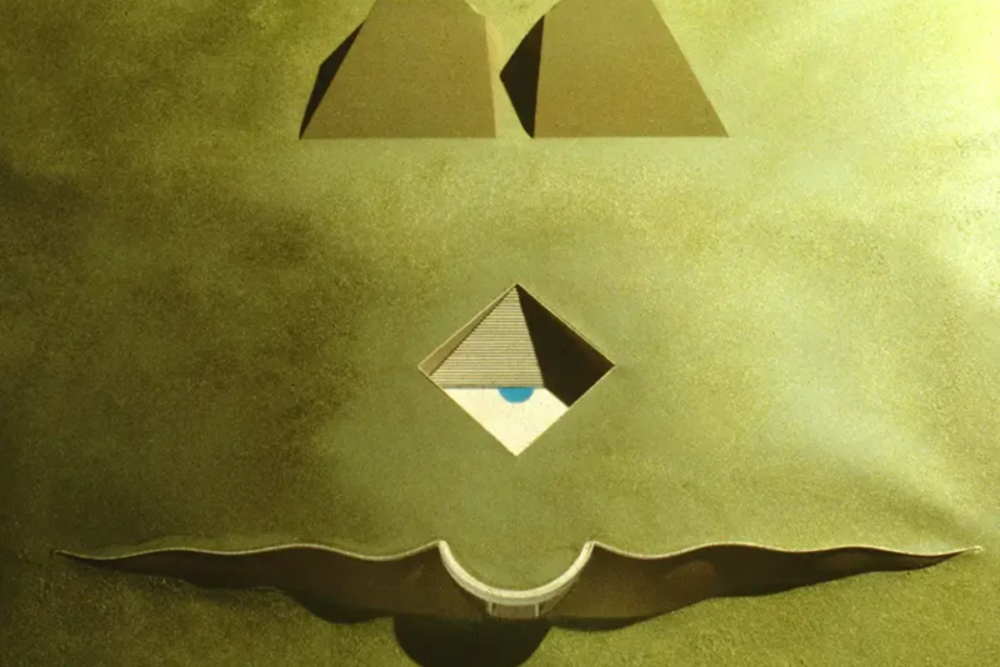

Architettura ruvida a Firminy

Secondo documentazione depositata presso l’Archivio Storico del comune di Firminy, nel dipartimento della Loira, il piano di trasformazione urbana fu avviato nel 1953 dall’amministrazione guidata da Eugène Claudius-Petit. Obiettivo: ridefinire spazi abitativi, servizi e aree collettive. I problemi individuati includevano carenze negli alloggi, requisiti igienici insufficienti e strutture inadeguate per una popolazione in crescita. Le Corbusier fu incaricato di progettare un “Centro di re-creazione del corpo e dello spirito”. Il sito comprende la Casa della Cultura, Unità di Abitazione, Stadio, Chiesa di Saint-Pierre e una Piscina.

La realizzazione del progetto incontrò sfide economiche e sociali, documentate nelle corrispondenze tra Le Corbusier e le autorità locali. Le soluzioni adottate includono l’utilizzo di materiali locali e tecniche innovative per ottimizzare costi e tempi di costruzione. Tra queste spicca l’uso del cemento armato per creare forme essenziali e funzionali, che esprimono la filosofia del maestro e l’interesse per la dimensione umana che emerge dai suoi scritti, tra cui “Vers une architecture” (1923), “La Charte d’Athènes” (1941) e “Le Modulor” (1950).

Architettura ruvida e Firminy-Vert: i dati urbanistici

Il quartiere Firminy-Vert, progettato negli anni Cinquanta, è stato realizzato seguendo funzioni urbane precise: abitazioni, luoghi di lavoro, spazi collettivi e percorsi separati per pedoni e veicoli. Attualmente rappresenta il maggiore complesso di opere di Le Corbusier in Europa, secondo dati UNESCO del 2016. La Casa della Cultura e il Complesso Culturale di Firminy sono registrati come contributi al Movimento Moderno. Nel 1961, il quartiere ricevette il Grand Prix d’Urbanisme.

La divisione funzionale degli spazi risponde a una visione urbana integrata, concepita per garantire efficienza e armonia tra le esigenze abitative e lavorative. Le testimonianze dell’epoca indicano un notevole impatto sociale positivo, con miglioramenti tangibili nella qualità della vita degli abitanti. Questo approccio, che metteva al centro il benessere dei residenti, riflette una concezione innovativa dell’urbanistica come strumento di rigenerazione sociale.

Unità di Abitazione di Le Corbusier – La posa della prima pietra dell’Unità di Abitazione avvenne il 21 maggio 1965

La posa della prima pietra dell’Unità di Abitazione avvenne il 21 maggio 1965. Il progetto segue il sistema di proporzioni del Modulor, correlando misure umane e costruzioni. Ogni appartamento si estende per 130 metri in lunghezza, 21 in profondità e 56 in altezza. I corridoi interni, definiti “rue”, distribuiscono 414 unità abitative. Questa Unità, completata postuma da André Wogenscky, è l’ultima delle cinque concepite da Le Corbusier.

All’ultimo piano dell’edificio si trova “L’école maternelle de l’unité”, costruita nel 1967 da Le Corbusier. Questo spazio un tempo ospitava una scuola materna ed elementare, collocata sugli ultimi due piani dell’Unità di Abitazione permettendo ai piccoli di “toccare il cielo” e interagire con l’ambiente circostante in modo diretto. La terrazza superiore, con la scuola e un teatro, rappresenta un esempio unico di spazi multifunzionali integrati in un contesto abitativo verticale.

Le dimensioni e le specifiche degli appartamenti furono studiate per adattarsi a nuclei familiari di diverse composizioni. L’edificio include anche spazi comuni destinati a favorire la socialità tra gli abitanti, un concetto innovativo per l’epoca. Questa Unità divenne un laboratorio di sperimentazione per nuove soluzioni abitative, in grado di rispondere alle esigenze del vivere contemporaneo.

Le Corbusier, la Casa della Cultura

La Casa della Cultura, inaugurata il 21 maggio 1965, venne concepita come centro dedicato alle attività collettive. Comprende un teatro, un auditorium, spazi per arti plastiche, un foyer-bar e uffici. Gli arredi, basati sul Modulor, furono progettati da Pierre Guariche. Collaborazioni con Iannis Xenakis hanno portato all’integrazione di ritmi visivi. Inserita nel registro dei Monumenti Storici nel 1984, la Casa della Cultura è stata riconosciuta dall’UNESCO nel 2016.

Le attrezzature interne furono progettate per garantire la massima flessibilità d’uso. La struttura ha ospitato eventi culturali di rilievo, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per la comunità locale e internazionale. Oggi, il sito mantiene viva la sua vocazione culturale con esposizioni, residenze artistiche e laboratori didattici.

Architettura ruvida: la Chiesa di Saint-Pierre e lo Stadio

La Chiesa di Saint-Pierre, terzo edificio religioso di Le Corbusier, presenta una base quadrata e un corpo conico tronco. La posa della prima pietra avvenne nel 1970, ma i lavori furono completati nel 2006. Lo Stadio municipale, commissionato nel 1955, fu costruito dopo la morte di Le Corbusier. Si tratta dell’unico stadio francese classificato come Monumento Storico e si integra in una ex cava di arenaria.

Gli spazi interni della chiesa includono soluzioni acustiche avanzate, sviluppate per migliorare l’esperienza spirituale e culturale. Lo stadio, invece, rappresenta un esempio di architettura adattata al contesto naturale, dimostrando una visione rispettosa del paesaggio. Questo approccio ha reso il complesso un punto di riferimento per l’architettura sportiva contemporanea.

Architettura ruvida e La Tourette. Cronache del convento

Il Convento de La Tourette, situato a Éveux, fu concepito per una comunità domenicana e completato nel 1960. La struttura include cellule individuali, ambienti collettivi e spazi per lo studio e la preghiera. Le corrispondenze d’epoca tra Le Corbusier e padre Levesque documentano soluzioni pensate per la vita monastica. L’organizzazione spaziale segue criteri funzionali, con cellule isolate, corridoi stretti e una chiesa separata.

La concezione degli spazi riflette l’impegno di Le Corbusier nel creare un ambiente che favorisca il raccoglimento e la meditazione. Le scelte architettoniche includono l’uso di pannelli colorati e aperture luminose per scandire i ritmi della giornata.

Dalla lettera a padre Levesque:

«Ho una passione per il mio lavoro. Credo che abbiamo realizzato per voi un bel convento. Spesso mi rammarico di non avere un giorno da dedicare a una visita da voi. […] Ahimè, la mia professione mi obbliga a essere un viaggiatore impenitente, un Pietro l’Eremita errante. Per concludere, lasciatemi dire, con serietà, che ho provato una grande gioia nell’intraprendere La Tourette, nel passare da voi, nel vedervi, e vi ringrazio per questa gioia che mi avete dato».

La riduzione degli ambienti a dimensioni minime e il controllo della luce

La Tourette si erge in un contesto rurale, con un corpo in cemento armato su un pendio. L’assenza di decorazioni e l’uso del cemento a vista rispondono a criteri di funzionalità. La riduzione degli ambienti a dimensioni minime e il controllo della luce riflettono la volontà di creare un luogo funzionale e spirituale.

Le relazioni con l’ambiente circostante sono evidenti nell’integrazione dei sentieri di accesso e nelle prospettive che valorizzano il paesaggio collinare. Questo approccio enfatizza il dialogo tra costruito e natura, rendendo La Tourette un simbolo di equilibrio architettonico.

Ogni anno, circa ventimila visitatori si recano a Firminy.

Ogni anno, circa ventimila visitatori si recano a Firminy. L’Ufficio del Turismo organizza visite guidate e percorsi sensoriali, mentre La Tourette offre soggiorni brevi, mostre e iniziative culturali come le “Rencontres de La Tourette”.

Recenti restauri e progetti di valorizzazione hanno permesso di conservare le strutture originali, garantendo al contempo la fruizione contemporanea. Firminy è stato più volte candidato come “Monumento dell’Anno” per i francesi, riconoscimento che sottolinea il suo valore culturale e architettonico unico. La dimensione sensoriale, incoraggiata attraverso illuminazioni dinamiche e percorsi tematici, arricchisce ulteriormente l’esperienza del visitatore.

Le prospettive future includono piani per ampliare l’accessibilità ai visitatori con disabilità e lo sviluppo di iniziative educative volte a promuovere il dialogo tra nuove generazioni e architettura moderna.

Alessia Caliendo