Carlo De Carli in mostra a Milano: il design per l’uomo

Le sciabolate di luce e i neon, Gio Ponti e Fontana, la pittura e lo scotch: Carlo De Carli era un architetto integrale. La mostra al Polimi, in conversazione con Margherita De Carli e Lola Ottolini

Carlo De Carli Corollario, al Politecnico di Milano

In programma fino al 7 maggio 2025, la mostra Carlo De Carli Corollario, al Politecnico di Milano, riporta in primo piano l’opera di De Carli, tra i protagonisti dell’architettura e del design italiano del secondo dopoguerra. In occasione della Milano Design Week, dal 10 aprile 2025, l’esposizione è arricchita dalla proiezione di Ascensio, film dell’artista Antonio Rovaldi dedicato alla chiesa milanese di Sant’Ildefonso.

Carlo De Carli: quando il design non esisteva – gli interni e le micro-architetture

Carlo De Carli era un architetto integrale. «A quei tempi non c’era la specializzazione nel design», racconta Margherita De Carli, figlia dell’architetto. «La parola design non gli appartieneva. Un concetto che ha introdotto anche all’università è stato quello di Interni, come poi ha voluto chiamare la rivista e anche il corso, quand’è subentrato a Gio Ponti».

«Le microarchitetture dell’arredo e dell’oggetto sono sullo stesso piano del segno architettonico. Quello che conta sono le relazioni tra l’oggetto e l’ambiente – non l’oggetto isolato. Il suo punto focale risiede nella relazione che si instaura tra l’oggetto e l’ambiente, con lo spazio che lo circonda. Obiettivo nodale i bisogni delle persone».

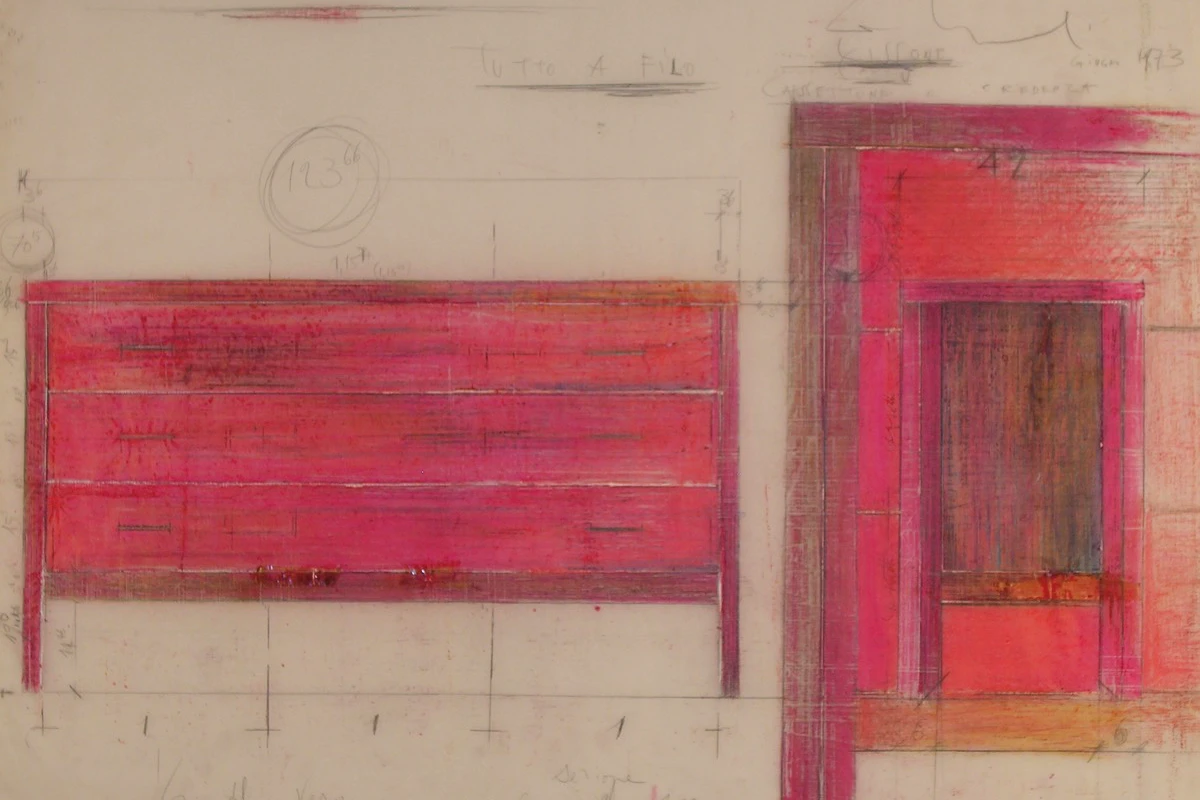

«Ci sono delle stigliature, delle striature o incavi nei mobili che servono ad approfondire il gioco con la luce, tese a costruire delle relazioni. Avviene anche nella sua architettura. Sciabolate, le chiamava. Difficilmente ci troverai un profilo rettilineo, a sezione regolare. Cercava di impiegare in modo dinamico la luce nel suo design. Una vocazione plastica che ha dato origine alla Serie Estruso, composta da un unico elemento con una scanalatura al suo interno. La assemblava poi con un accento sbalzato in modo che la luce creasse su un solo profilo, la gamba di un tavolo per esempio, un sistema di luci e ombre. Ci riusciva praticando delle fessure tra i profili. La sciabolata è il colpo di lama con cui portava via l’angolo retto».

L’idea di Spazio Primario

«L’idea che abbiamo voluto trasmettere con questa mostra – raccontano le curatrici Margherita De Carli e Lola Ottolini – è che Carlo De Carli, il corpus dell’opera e il suo pensiero sono attuali».

L’esposizione si articola in otto ambiti tematici – corollari – per raccontare l’attualità di Carlo De Carli. «Lo Spazio primario dimostra l’infondatezza di ogni separazione tra interno e esterno, tra grande e piccolo. Cerca l’origine dell’architettura negli spazi dove è possibile reperire il senso dell’accogliere il vivere umano. L’arredo è un alveo per l’uomo. Forme anche minime ma attente al proprio uso, anzi alla persona che utilizza un determinato mobile o oggetto».

«In mostra c’è una piccola poltrona che De Carli ha pensato in più versioni. Sembra minuscola. Per trasmettere l’idea di comfort oggi le poltrone devono essere gigantesche. De Carli ci dimostra come anche un elemento di arredo semplice e di dimensioni ridotte può essere comodo e accogliente – attraverso un design attento, modulando delle lievi inclinazioni e delle sfaccettature. Spazio primario: per Carlo De Carli non esiste la parola spazio senza che esista la parola uomo. Lo spazio prende senso se c’è un gesto umano al suo interno».

Carlo De Carli tra ingegneria e arte, tra tecnologia e umanesimo

«I suoi mobili sono un modo di legare un ambito ingegneristico e tecnologico a un mondo umanistico e artistico». Margherita De Carli, figlia di Carlo De Carli, conferma che c’era una vera spiritualità dietro le sue chiese, Sant’Ildefonso e San Gerolamo Emiliani, poli di aggregazione che riqualificavano quartieri milanesi di recente espansione. De Carli era credente ma non dogmatico, viveva la religione a suo modo.

Sant’Ildelfonso non la poteva generare qualcuno lontano da questo sentimento di fede. È gravida di letture moderne. A posteriori impagina e trasforma elementi quali il tiburio macroscopico, una specie di torre scenica nuda a esagono che ricorda i cibori delle chiese alto-medievali e un reperto di archeologia industriale sottratto a un dipinto di Sironi o a una sequenza cinematografica di Michelangelo Antonioni. Insieme è una struttura essenziale e un canale di elevazione verso il cielo. Su un altro lato è come se De Carli insistesse sulla ieraticità, sulla mistica geometrica e volumetrica di questo spazio. Cosa che spesso nell’architettura sacra moderna non risulta così insistita. L’interno è uno spazio fluido imperniato su questa torre ascensionale, una vera astronave in assetto di partenza.

«Nei primi articoli che mio padre scrive quando è vicino a Gio Ponti – seguita Margherita De Carli – il senso dalla spiritualità è ricorrente. Torna sovente sul ruolo della persona che è arricchita da questa dimensione. Non è mai stato politicizzato. Forse era un limite, un impedimento nell’interpretare se stesso. Possedeva facilità e immediatezza di rapporto con le persone. Gli è sempre stato facile il dialogo. Ero anch’io una studentessa universitaria ai tempi in cui De Carli è stato preside, nel periodo caldo della contestazione. I tempi accesi, li chiamava lui. Voleva capire, confrontarsi. Con gli studenti non era formale, era autentico e diretto. Esercitava la sua capacità di dialogare, di interloquire alla pari. Non si presentava come un nemico o la controparte, ma come qualcuno che cercava di comprendere e seminare qualcosa».

Gli otto corollari della mostra dedicata a Carlo De Carlo approfondiscono i diversi ambiti in cui fu attivo

«Gli otto corollari che compongono il percorso espositivo – spiega Lola Ottolini – costituiscono altrettante sfaccettature di questo personaggio eclettico che si è provato in diversi ambiti e in modo sempre totalizzante. Ha iniziato lavorando sull’arredo e sull’architettura e l’ha fatto in modo completo. Si è impegnato appieno nel suo ruolo all’università, tanto che ha chiuso lo studio e si è dedicato unicamente all’insegnamento. Quando è stato destituito ha iniziato a dipingere. Un corollario è dedicato alla pittura. Un altro sugli amici: tutto quello che ha fatto non sarebbe stato possibile se non dentro quel clima culturale fatto di confronto, scoperte e relazioni, immerso nell’humus che collegava architettura, arte, cultura».

Il legame tra Gio Ponti e Carlo De Carli

Milano era una palestra di talenti e gettava un ponte tra Mediterraneo e Mitteleuropa. Dopo aver iniziato a lavorare nello studio di Gio Ponti, Carlo De Carli ci rimane un anno. Ponti era un promotore, gli piaceva organizzare incontri e serate conviviali, discutere con i vari personaggi che frequentavano lo studio. Era attento e curioso a tutto quello che Carlo faceva e diceva. L’ha subito coinvolto nelle sue riviste.

«Stiamo ritrovando lettere, messaggi di Ponti che lo sollecitano a consegnare i materiali – perché era sempre in ritardo. Il rapporto con Gio Ponti è stato fervido anche sul piano dialettico. L’ha chiamato quando era in cattedra per tenere un corso integrativo. Da quella prima collaborazione nella docenza in seguito arrivò la richiesta di un incarico per De Carli. Gio Ponti gli ha passato il testimone, in qualche modo».

Riguardo gli allestimenti, De Carli è un maestro. Spazi che si articolano e relazionano quali insiemi unitari in grado di accogliere e narrare. Una lettura spaziale che a Milano raccorda il negozio di pelletteria Franzi del 1946, quanto gli appartamenti Roditi e Galli realizzati tra il 1949 e il 1950 e l’intervento alla Biblioteca Ambrosiana nel 1952. Nel 1958 concepisce quale luogo di dialogo e compendio storico dell’Idea di Libertà attraverso le epoche, l’atrio d’accesso alla Sala del Consiglio d’Europa presso l’Expo di Bruxelles. Nel 1965 a Firenze, in occasione della mostra La casa abitata, crea uno spazio abitativo su due livelli, con arredi siglati dall’impiego di un unico listello di legno.

La chiesa di Sant’Ildefonso racchiude tutti i valori portanti della poetica di De Carli

Allargare le braccia, accogliere è il Leitmotiv. «Lo è nel disegno dell’arredo ma simbolicamente anche nella chiesa di Sant’Ildefonso che in pianta è come un grande abbraccio a stella per la sua forma particolare, rivolto verso la piazza che si apre alle persone. A me è rimasto il ricordo della passione, la temperatura dell’entusiasmo con cui si era messo a pensare questo spazio. Purtroppo è stato alterato l’abbraccio alla piazza. Ha sempre parlato di quest’intervento e della sua genesi come di una situazione nata naturalmente accogliente proprio per la componente urbanistica».

Il tiburio esagonale formato da sei colonne cilindriche disposte sopra l’altare maggiore per valorizzarne la centralità, all’interno individua un ventaglio di relazioni diverse. Grazie ai percorribili diviene un organismo scenico sorto nella scatola muraria forata da poche finestre in vetrocemento colorato. Da esso si dipartono i raggi che definiscono un volume delimitato da un muro ad andamento spezzato che dona forza e ritmo all’ambiente unitario.

«In effetti – osserva Margherita – mio figlio che fa l’attore e insegna teatro ai bambini nelle scuole, lì dentro ha messo su uno spettacolo. L’emozione offerta da questo inatteso oggetto architettonico ti incanala verso una specie di astronave, ti assorbe in un moto solido di ascensionalità. Un elemento mutuato da un’idea arcaica e da ispirazioni tratte dal passato che viene scolpito e proiettato verso il futuro. Il racconto di questa chiesa – che non è conosciuta se non da persone che hanno un interesse specifico – è stato cruciale inserirlo in questa mostra. Consideriamo che quello spazio rivesta tutti i valori portanti della poetica di De Carli e si spinga oltre il contemporaneo».

Antonio Rovaldi racconta la chiesa di Sant’Ildefonso di Carlo De Carli con il film Ascensio

«Dovendo fare una riflessione su un’opera in particolare, abbiamo scelto di far raccontare la chiesa a un artista che si chiama Antonio Rovaldi. Attivo più che altro come fotografo, ha fatto una mostra anche in Fondazione Prada Osservatorio sugli orizzonti italiani. Un film breve su Sant’Ildefonso, raccontata con uno sguardo a metà tra l’arte e lo spazio architettonico. Un organista suona dentro la chiesa, un drone ne attraversa l’interno. Un viaggio in uno spazio magico, onirico. È intitolato Ascensio. Nome perfetto perché proprio l’idea di Ascensio vi si palesa in toto. Rivela tutto quello spazio ed è vero che c’è l’abbraccio sotto. Un gesto armonico capace di mettere insieme, che assimila il fare di De Carli al senso più alto del Concilio Vaticano Secondo. Osmosi e accoglienza con una chiesa che ti prende, una chiesa madre e militante».

De Carli è stato coinvolto nel dibattito catartico della Chiesa di Roma in quel momento. Si avverte la volontà di riportarsi al pauperismo delle origini cristiane, dentro quella struttura schematica che diventa altro. Il varco verso l’alto, un guardare in su. Stringati e poetici sono i materiali prescelti, come questo mattone familiare e la struttura in cemento armato a vista. Luci al neon sottolineano non solo l’interezza del ballatoio centrale ma si allargano dispiegandosi lungo le pareti. Accese sono sorprendenti. È come entrare in un’opera di arte contemporanea. Dan Flavin avant-la-lettre.

Il neon in quel momento fornisce un mezzo ideale per un talento che voleva smussare la linea retta. Basti pensare al lavoro di Luciano Baldessari con Fontana. Forse serviva a De Carli per dare una sorta di fluidità maggiore alle volumetrie, smaterializzando la scabra durezza delle partiture edilizie.

Osserva Lola Ottolini, «Avvicinandoti ai pilastri della Chiesa di Sant’Ildefonso, ti accorgi che l’angolo risulta tagliato, che non è a 90 gradi. I profili dei pilastri di questa struttura sono incisi, concavi. Il segno accogliente di De Carli che si ripete come nella facciata concava dell’edificio».

La pittura di Carlo De Carli costituisce un capitolo a sé: un modo di comunicare quando, terminato l’impegno con l’università, nel 1986 si è ritirato sul lago di Garda

«Dipingeva su pannelli in truciolare. Ha tirato fuori l’amore per il colore, un senso della materia molto forte. Pannelli scavati, non sono pitturati. Sovrapposizioni e accumuli materici a più livelli, su cui intervenire sviscerando, estraendo, portando alla luce. I soggetti sono quelli della sua storia, del lago così amato».

«Non trovavo più lo schizzo di Lucio Fontana per il crocefisso della chiesa di Sant’Ildefonso» – dice Margherita. «Alla fine è stato messo quel magnifico crocifisso realizzato da Umberto Milani che danza nell’aria. Lo aveva uno dei miei fratelli. Su quello schizzo mio padre era andato avanti a lavorare. Anche in questo rapporto con gli amici, con i disegni e i croquis suoi e altrui, quanto nel condurre i discorsi, non era mai immobile. Si lavorava insieme, procedevano fianco a fianco o in continuità su una medesima idea condivisa».

Mio padre usava molto lo scotch per aggiungere frammenti o rielaborare i fogli come palinsesti in mutazione

«Aveva modificato il foglio di Fontana, sviluppato ulteriormente l’idea nucleare ampliandola e mettendoci altre cose. Si era divertito a completare il concetto espresso da Fontana. Per loro era del tutto normale. Non di rado era la spinta iniziale del design, una deriva etica e cangiante. Il segno di Fontana per il Cristo Crocifisso. Mio padre usava molto lo scotch per aggiungere frammenti o rielaborare i fogli come palinsesti in mutazione. Qui è stato tagliato il nome di Fontana, poi riattaccato in un altro punto, su una pagina differente. Un gioco di “scocciatura” di Fontana che mi fa sorridere.

Idem per le pareti di casa mia, che non sono mai state bianche. I muri raccontavano tante storie. C’erano attaccate con lo scotch miriadi di cartoline, mosaici d’immagini fotografiche e non, appunti e ritratti. Però non c’erano veri quadri. Pareti che diventavano il racconto di tutti gli incontri, la tavolozza dei pensieri e dei messaggi. Un portfolio esistenziale. Le impiegava per raccontarsi, per raccontare agli altri che cosa stava succedendo. Al lago, la madre era originaria del Garda, di Salò, era legatissimo. Concluso l’impegno con la scuola e la professione si è ritirato nella casa sul lago, la Rondine si chiamava.

Quando l’abbiamo ceduta abbiamo dovuto staccare dalle pareti un mare di cose, un intero universo incollato ai muri. Li aveva fatti diventare una narrazione continua. Codici e superfetazioni, ritmica di vita».

Un articolo che scrive Carlo De Carli su Interni si intitola La mia casa è in affitto

Non ha mai avuto una casa di proprietà se non quella sul lago. I miei hanno vissuto a Milano in case invariabilmente belle, ma sempre in affitto. Un articolo che scrisse su Interni si intitola La mia casa è in affitto. L’unica casa davvero sua era quella sul lago, che custodiva l’origine, la radice affettiva.

«Gli otto corollari sono disposti su altrettanti tavoli la cui parte terminale è lasciata libera con dei materiali in consultazione. Ci si siede sulle sue sedie. Ci piaceva dire: guardate che è una sedia comoda e bellissima che può stare nelle nostre case. Non deve per forza stare in un museo. Non è un’icona ma un elemento da usare per vivere meglio. C’è un archivio istituzionale che abbiamo donato al Politecnico quando è mancato. Contiene i disegni di grandissimo formato. Disegnava immobili scala 1:1, colorati e bellissimi. Poi c’è il materiale personale, le cose che ho raccolto – conferma Margherita De Carli – e che fondamentalmente arricchiscono il percorso».

Il Teatro Sant’Erasmo

Il Teatro Sant’Erasmo l’hanno distrutto. Al suo posto adesso c’è un parcheggio. «Nacque in sintonia con una compagnia di artisti. Un piccolissimo teatro dove il colore aveva un forte impatto e ti sentivi proprio in mezzo. Mi viene in mente lo spettacolo di una ballerina, la Novaro forse. Al centro il pubblico seduto. La danzatrice entrava, girava intorno, scendeva dalla scala. Facevi parte della rappresentazione».

«Non si frapponeva nessun ostacolo a questa situazione in fieri. L’abbraccio, idea fondativa. È sempre lì che torniamo. Non esiste una foto del teatro senza degli attori, priva delle persone dentro. Quella che mio padre amava di più ritaglia due mani che si incontrano. Appartengono a due attori del Sant’Erasmo. La pista centrale era innovativa a quei tempi».

«Era una dimostrazione di come non è così poi duro e difficile entrare nei mondi creativi – e i mondi creativi alla fine insegnano. Lo Spazio primario vibra in un rapporto simbiotico tra architettura ed etica, tra architettura e politica, superando la mera funzionalità per tradurlo in opera costruita. Ben oltre le proprietà fisiche o altre definizioni formali. L’accento è posto sulla “preziosità” della persona umana. Certe piattaforme di creatività favoriscono la tolleranza, esaltando la priorità del dato umano in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui la tolleranza e la convivenza pacifica sembrano essere sparite».

Cesare Cunaccia