La rivista En Route e la storia di Cesare Poma: una mostra alla Biblioteca Vaticana

Una collezione di giornali stampati in tutto il mondo all’inizio del Novecento è stata ritrovata presso la Biblioteca Vaticana: la casa Dior istituisce una borsa studio per analizzarla

Cesare Poma e il fondo Periodici alla Biblioteca Apostolica Vaticana: lo studio ricostruito

Da una famiglia biellese di manifatturieri, Cesare Poma nacque a Biella nel 1862 e morì sempre a Biella nel 1932. Nel mezzo, in questi suoi settanta anni di vita, Cesare Poma viaggiò come diplomatico italiano per tutto il mondo. Fu un collezionista di giornali periodici: una collezione che è un patrimonio culturale, oggi identificata come un fondo e catalogata con il nome Poma.Periodici presso la presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. In alcune stanza di questa sede culturale, prende luogo la mostra En Route, nell’ambito del Giubileo 2025. La mostra è un percorso intellettuale che trova il suo fulcro nella ricostruzione dello studio di Cesare Poma.

Lo studio è ricostruito solo in parte. Al centro una scrivania, a destra il baule da viaggio, con cui Cesare Poma andò a Tientsin (oggi Tianjin) 1901. Un pannello ritrae una signora che compie 72 anni: siamo nella dinastia Ching, i Manciù, l’ultima dinastia che governò la Cina dal Seicento fino alla caduta dell’impero nel 1912. Dentro il Fondo di Poma ci sono circa 1200 testate giornalistica, di cui 120 cinesi e alcune australiane – anche se Poma mai visitò l’Australia. I periodici collezionati da Poma sono arrivati alla Biblioteca Vaticana nel 1932 per lascito della madre Clelia Bona De Fabianis, mentre solo qualche mese fa si sono aggiunti altri libri e documenti manoscritti, donati tramite i suoi discendenti, i fratelli Galateri di Genola.

Cesare Poma e la colonia italiana in Cina

Cesare Poma era un antimperialista. Durante i suoi anni nella colonia italiana in Cina, la sua interlocuzione col governo italiano fu complicata. Pubblicò il primo giornale italiano stampato in Cina, il Bollettino italiano dell’Estremo Oriente da lui fondato nel 1902. Ne furono distribuiti cinque numeri. Il governo italiano lo fece chiudere. Il bollettino era in italiano e in cinese: era inteso per interloquire con la popolazione cinese che si ritrovava suo malgrado sotto il comando della colonia italiana. A qui tempi, la città di Tianjin era organizzata per delegazioni: la delegazione francese, quella tedesca. E poi, in minor presenza, l’Italia. Il potere italiano non considerava idoneo il dialogo con la popolazione locale. Cesare Poma fu trasferito a Johannesburg e da lì, fece ritorno a Biella. La sua vicenda racconta un colonialismo italiano storicamente meno celebre, tra le pagine di storia, rispetto a quello di epoca fascista che avrebbe portato poi al disastro dell’Etiopia.

Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni – la scommessa di Lucien Leroy e Henri Papillaud con En Route

Il romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni. In tanti ci ricordiamo il nome del protagonista, Phileas Fogg – abbiamo letto il libro da ragazzini, dopo che da bambini eravamo rimasti estasiati per quel cartone animato, una co-produzione dello studio spagnolo BRB Internacional con la Nippon Animation, dove Fogg era un leone in giacca inglese e la principessa Rami una gatta viola. Quando nel 1872 uscì per la prima volta, il libro colpì l’immaginario comune: si viveva nel pieno della rivoluzione industriale, i mezzi di trasporto a motore, alimentati a carbone, erano futuristici.

Gli anni di Cesare Poma sono successivi, circa vent’anni dopo l’uscita del libro di Verne – ma negli stessi anni di Poma, due giornalisti francesi si diedero a una nuova scommessa. Lo scopo, il medesimo di Jules Verne: girare il mondo – ora senza limiti di tempo, ma finanziando il viaggio pubblicando un giornale in ogni tappa rilevante, e procedendo solo con i proventi di questo lavoro giornalistico. I nomi dei due giornalisti erano Lucien Leroy e Henri Papillaud. Impiegarono due anni per compiere il loro giro del mondo secondo il loro progetto – sì, i fondi arrivavano dalla rivista di loro pubblicazione, il cui nome era En Route. Oggi En Route è il titolo di questa mostra alla Biblioteca Vaticana.

Leroy e Papillaud – la lingua vietnamita e il Messico in lingua tedesca

Nizza fu la prima città. Leroy e Papillaud arrivarono a Milano e qui stamparono il secondo numero del loro giornale. Scesero a Messina. Stampavano in francese, e poi nella lingua locale. Arrivarono ad Alessandria, poi in India, Bombay. Da lì nel sud-est asiatico: in mostra c’è la copia che fu stampata a Hanoi. In questa edizione, una pagina è scritta in lingua vietnamita con ideogrammi cinesi. Nel 1956, il regime comunista proseguì una cancellazione culturale nel nome di una semplificazione omologatrice – nel linguaggio, nella tradizione – di tutta la regione, cercando di costruire un’identità unificata. Oggi poche decine di persone al mondo sanno leggere il vietnamita in ideogrammi, e questa edizione di En Route conservata oggi alla Biblioteca Vaticana rappresenta un caso di studio.

Leroy e Papillaud giunsero in Cina; quindi, in Giappone. Stamparono ovunque. Da lì attraversarono l’Oceano Pacifico diretti in California. Le edizioni fino a qui presentavano disegni per accompagnare i testi – negli Stati Uniti scoprirono la fotografia. In quel periodo scattare richiedeva tempi di esposizione lunghi, per fare una fotografia ci volevano otto ore. L’edizione messicana, quattordicesima e ultima, è in francese, spagnolo, azteco e inglese.

En Route e il fondo di Cesare Poma: la casa Dior per una borsa di studio

Quattordici numeri totali del giornale En Route furono pubblicati, ma solo cinque sono oggi conosciuti. Tre di questi, inediti fino all’apertura della mostra, sono stati ritrovati con l’acquisizione del fondo di Cesare Poma da parte della Biblioteca Vaticana. Grazie al quattordicesimo e ultimo numero di En Route – ovvero uno dei tre esemplari della Vaticana – è stato possibile ricostruire l’intera storia di viaggio dei due giornalisti francesi. Si ricostruisce la grande storia, attraverso i periodici del fondo Poma. I curatori della Biblioteca hanno ritrovato casi legati a storie di movimenti indipendentisti alle fine dell’Ottocento, poi scomparsi. La casa Dior ha contribuito all’istituzione di una borsa di studio che permetterà l’analisi del fondo Poma: giornali che presentano un quantitativo di lingue variegato e casi linguistici molteplici. Si dovrà convocare studiosi da ogni parte del mondo.

Una pergamena di 12 metri e i pannelli di Kristjana William sui viaggi di Cesare Poma

Ancora: nel fondo di Cesare Poma è stato ritrovato rotolo di seta dipinto a mano lungo circa 12 metri – in mostra ne sono esposti i tre metri centrali. Non è dato sapere per quali titoli questo manufatto appartenesse a Poma, probabilmente era un ossequio al diplomatico. È un manoscritto illustrato, databile tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta dell’Ottocento. Rappresenta le coste della Cina. Dall’occhio del Fiume Giallo, fino a Macao. Che fosse prodotto per le alte cariche, lo si può comprendere dall’utilizzo del colore giallo, della foglia oro. Si riconoscono i dettagli e le informazioni per un lungo viaggio: sono segnati i banchi di sabbia che potevano mettere a rischio la navigazione.

Tre pannelli di Kristjana S Williams sono disposti nel corridoio d’anticamera, uscendo dal vano dove è stato riprodotto lo studio di Cesare Poma. Kristjana S Williams è un’artista islandese: per la commissione richiesta per En Route, la S Williams è arrivata a Roma per studiare il patrimonio della Biblioteca. È entrata con la sua testa e con la sua misura nei testi pubblicati sui periodici di Poma, sulle sue tracce intorno al mondo. Ha realizzato i pannelli secondo la sua arte: collage tridimensionale, su più livelli, sagome e miniature di carta, fissate con spilli. In tre pannelli, S Williams ha immaginato i viaggi di Cesare Poma: c’è il castello Miramare di Trieste, perché Poma fu anche console italiano a Triesta, sotto l’impero di Vienna. Kristjana S Williams ha preso centinaia di elementi: una moneta cinese, una bussola, le farfalle e l’astrolabio. Le incisioni sono riferibili ai volumi di vari fondi della Biblioteca Apostolica, alle enciclopedie dei mezzi di trasporto dell’epoca. S Williams ha elaborando i materiali in elementi fantastici del viaggio.

Chi era Nellie Bly?

Nellie Bly fu una giornalista statunitense che sul finire del 1889 decise di fare quanto Jules Verne aveva immaginato circa vent’anni prima. Addirittura, Nellie Bly volle sfidare Jules Verne: invece che girare il mondo in 80 giorni, lo avrebbe girato in 72 giorni. In mostra alla Biblioteca Vaticana, sotto una teca, c’è una tavola per il Gioco dell’Oca. Su questa tavola, nell’angolo in alto a destra, c’è il ritratto di Verne e di Phileas Fogg e vicino è scritto ironicamente Goodbye – come a dire, vi rivedo al rientro, perché Nellie andò più veloce di loro.

«It’s an impossible endeavor for you. First of all, you are a woman and will need a chaperone, and even if you could travel alone, you would have to carry so much luggage that it would hinder you during quick transfers. Furthermore, you only speak English, so there’s no point in discussing it; only a man can do it». «Very well», I replied, furious. «Send a man, and that same day I will leave for another newspaper and beat him». Queste alcune righe di Nellie Bly. La convenzione del tempo voleva che viaggiatori fossero uomini, maschi. Alla fine dell’Ottocento, le donne si mostrarono ribelli e si misero in viaggio. Era un mondo dove le donne per diventare figure culturali, per appartenere al mondo erudito, dovevano graffiare. Giornaliste e studiose, avevano la consapevolezza della condizione di minorità nei confronti dell’uomo. La affrontarono.

La donna vittoriana e i cartamodelli negli anni Novanta dell’Ottocento

La donna vittoriana era relegata al suo salotto, con i suoi passatempi. Le rivista di moda presentavano il listino con il campionario delle stoffe, e i cartamodelli che si potevano staccare dalle pagine per essere realizzati. Con la forbice, le signore ritagliavano i cartamodelli, per poi realizzare gli abiti in voga. Una donna non poteva andare al museo da sola, se non accompagnata da un uomo. Era difficile l’accesso a quella che poteva essere una parità di genere nel mondo sociale, nel mondo del progresso, delle conquiste economiche. Anche all’interno della famiglia. Siamo negli anni Novanta dell’Ottocento, gli anni dei nostri giornalisti di En Route, le cui pagine abbiamo ritrovato nel fondo Poma. La mostra prosegue nella sala Barberini, così nominata perché vi è parzialmente ricostruita la libreria di Palazzo Barberini.

Maria Grazia Chiuri, pannelli di lino e canapa come pergamena per i ricami

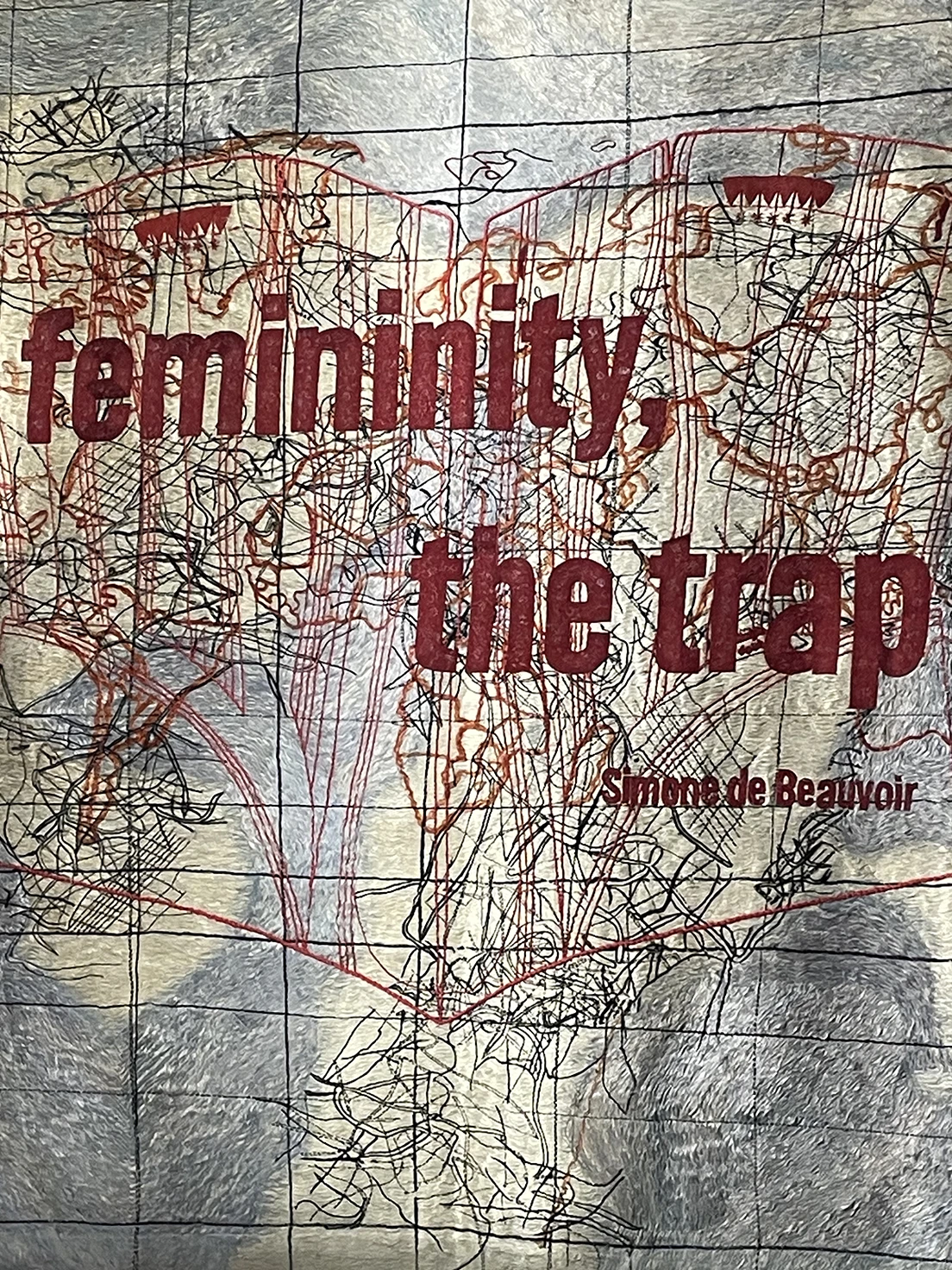

Maria Grazia Chiuri ha riaperto quelle riviste di moda con le quali le donne agiate scontavano la noia. Ha elaborato quei cartamodelli vittoriani facendoli esplodere, tra storiografia e impegno sociale. La base è un intreccio di lino e di canapa che sembra una pergamena. Su questa pergamena sono ricamati tratti grafici che nascono dai cartamodelli ma che diventano rotte di viaggio su una carta geografica. La suggestione è che i viaggi delle donne vittoriane nascessero dai cartamodelli di quelle riviste posate sulle credenze dei loro salotti di fine Ottocento. C’è un parallelismo, tra geografia e cartamodello. Sulla geografia: le tracce di un viaggio nella storia e nel mondo; sul cartamodello, i tagli di una stoffa dedicata al corpo umano. Una speculazione onirica, quasi delirata – o meglio: il ricamo diventa poesia, quando il mondo esplode da un lavoro taglio e cucito – ovvero, quanto Maria Grazia Chiuri ha voluto fare nel suo ruolo di stilista per Dior.

Maria Grazia Chiuri e Karishma Swali, direttore della Fondazione Chanakya

Una riga di ricamo è un viaggio. I pannelli appesi sono arazzi, sui quali sono segnati e ricamati abiti esplosi in una geografia fantastica. Al centro della sala Barberini, dentro un baule, sono appesi abiti. Accanto al baule vi sono due globi, anch’essi coperti di ricami – che segnano le influenze culturali, le tappe della tradizione del ricamo. L’installazione è stata progettata da Maria Grazia Chiuri in collaborazione con Karishma Swali, direttrice della Fondazione Chanakya e della scuola di formazione in India.

Femininity, the trap – Simone de Beauvoir e Maria Grazia Chiuri, la speculazione sull’identità femminile

Femminilità, una trappola – è il titolo di un testo di Simone de Beauvoir, uscito nel 1947. Femininity, the trap è la scritta ricamata sul pannello centrale, disposto in questa aula Barberini. Alla base del ragionamento intellettuale di Maria Grazia Chiuri sappiamo ci sia la riflessione sull’identità femminile. Il titolo della de Beauvoir diventa una dedica e una sintesi: un’analisi che dalla moda diventa politica, che sprona all’inquietudine per squarciare ancora il mondo. La difesa e l’accusa del corpo femminile troppo commercializzato, così come l’avvento di nuove forme di sessualità e di genere, le ragioni plurali che questa società oggi deve saper coinvolgere.

Un invito alle donne, una lettura di un’ingenuità che diventa una gabbia. Una disamina del linguaggio. Termini e aggettivi che sono utilizzati per descrivere le donne, aggettivi apparentemente positivi, associati all’identità femminile che de Beauvoir decostruisce. Termini che nascondono una implicita diminuzione. Una donna intuitiva – intuitiva potrebbe sembrare un aggettivo positivo. Una persona intuitiva capisce al volo il contesto in cui si trova. L’essere intuitiva, l’abilità di capire al volo – ma anche di accontentarsi alla superficie, senza entrare nel profondo. Sottolineare come una donna sia intuitiva può sminuire la sua indagine, implicando che la donna possa accontentarsi di una percezione senza critica. Una donna è intuitiva perché non ha spessore, non dà analisi.

Maria Grazia Chiuri ha proposto un invito alla rilettura di tutto il linguaggio, di tutte le parole che ci circondano – in questa libreria Barberini vuota, nel contesto di una mostra voluta da un’istituzione bibliofila di rilevanza mondiale come la Biblioteca Vaticana. In questo universo di parole, scritti, giornali e riviste periodiche, Maria Grazia Chiuri ha esteso un invito a riflettere sul nostro linguaggio, sul nostro viaggio. Un invito a prendersi una pausa dalle suggestioni a cui siamo abituati. Il progresso è fondato sullo studio, su una rilettura delle tradizioni.

Carlo Mazzoni

En Route

in viaggio con Lorenzo Jovanotti Cherubini, Maria Grazia Chiuri e Kristjana S Williams

Fino al 20 dicembre 2025

Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano

Città del Vaticano

Mostra a cura di Giacomo Cardinali, Simona De Crescenzo, Delio V. Proverbio

Con il supporto di Dior

La mostra è visitabile secondo le modalità e calendario consultabile qui

Approfondimenti

En Route è un progetto che abbraccia i continenti, rivelando connessioni tra tradizioni tessili e tecniche che parlano il linguaggio universale dell’artigianato. Le opere in mostra elaborano parallelismi: tra le tecniche ikat tipiche dell’India e la tessitura kasuri del Giappone; tra le tradizioni indiane di stampa a blocchi e la Toile de Jouy francese o i tessuti tradizionali turchi; tra le geometrie della tessitura backstrap del Perù e la tessitura thags-cha del Ladakh.

A introdurre e a inaugurare l’intero percorso, Lorenzo Jovanotti Cherubini accoglie il visitatore nella prima stanza della mostra, il vano dello scalone che porta al primo piano della Biblioteca Vaticana. Il cantautore espone qui gli strumenti dei suoi viaggi, i suoi libri e disegni: una sorta di diario di bordo, ricomposto per la mostra En Route: «A La Habana ho trovato la Roma dei primi anni Settanta dove sono stato bambino, quei pomeriggi troppo azzurri e lunghi, le poche macchine, la gente che ripara le cose prima di comprarne di nuove. Mi è sembrato di inciampare di colpo in sporgenze del terreno e di accorgermi che si trattava delle mie radici». Per En Route, Lorenzo Cherubini ha prodotto anche a una traccia sonora inedita.