Chi sa ancora riconoscere la differenza tra design e décor?

Dal rigore del Modernismo alla leggerezza del Postmoderno, la linea che un tempo separava il design dalla decorazione è sempre più viziata – troppo decoro e troppo poco design

Lina Bo Bardi e il ritorno all’etica del progetto – design e décor non sono opposti, ma sono tensioni

Nell’epoca in cui il design rischia di confondersi con lo styling, la figura di Lina Bo Bardi torna come bussola morale. Architetta italiana e brasiliana d’adozione, Bo Bardi anticipa con sensibilità pionieristica temi oggi cruciali: sostenibilità, inclusione, condivisione culturale e attenzione alle minoranze. Non a caso, Hakim Sarkis le ha attribuito il Leone d’Oro alla memoria alla Biennale di Venezia.

La sua Casa de Vidro di San Paolo (1950–51), immersa in un contesto naturale opulento, è un manifesto poetico della trasparenza. Apertura, dialogo e vulnerabilità convivono in uno spazio che non separa l’abitare dal pensare. In questa casa, etica e poesia coincidono, anche se l’occhio più borghese riconosce tracce salonnières negli oggetti d’arte introdotti dal marito antiquario. Ma il paradosso è fecondo: la purezza del gesto architettonico sopravvive al décor, lo ingloba, lo sublima.

Design e décor non sono opposti, ma tensioni complementari che rivelano la nostra idea di cultura.

Alle origini del design moderno: quando la forma divenne funzione

L’idea nucleare di design nasce e si sviluppa nei primi decenni del Novecento come antitesi rispetto a qualsiasi accezione di décor. La meta era una modernità astratta e purista, fondata su funzionalità, geometria e diffusione di massa. “Ornamento è delitto”, scritto dall’architetto razionalista Adolf Loos nel 1908, rappresenta la summa iniziale di questa posizione radicale: un manifesto che, in polemica con la Secessione viennese, rifiutava ogni ornamento come eccesso superfluo, spostando l’attenzione sulla forma-funzione di edifici e spazi abitativi.

Il Bauhaus diventa il fulcro di questa visione razionalista e funzionalista, sancendo un momento fondamentale del dibattito novecentesco tra tecnologia e cultura. Sotto Gropius e Hannes Meyer, la scuola mantiene un legame con il contesto sociale, ma con Mies van der Rohe, nel 1930, assume un carattere più disciplinare e architettonico. Profeta del “less is more”, Mies non è tuttavia immune da seduzioni decorative: l’uso di marmi colorati accanto a telai d’acciaio ne rivela un estetismo strutturale. “La forma è davvero uno scopo? Non è piuttosto il risultato del processo del dare forma?”, si chiedeva Mies. Una riflessione che anticipa il rischio del formalismo, quando la forma diventa fine a sé stessa.

Dal rigore del Modernismo alla libertà del Postmodernismo

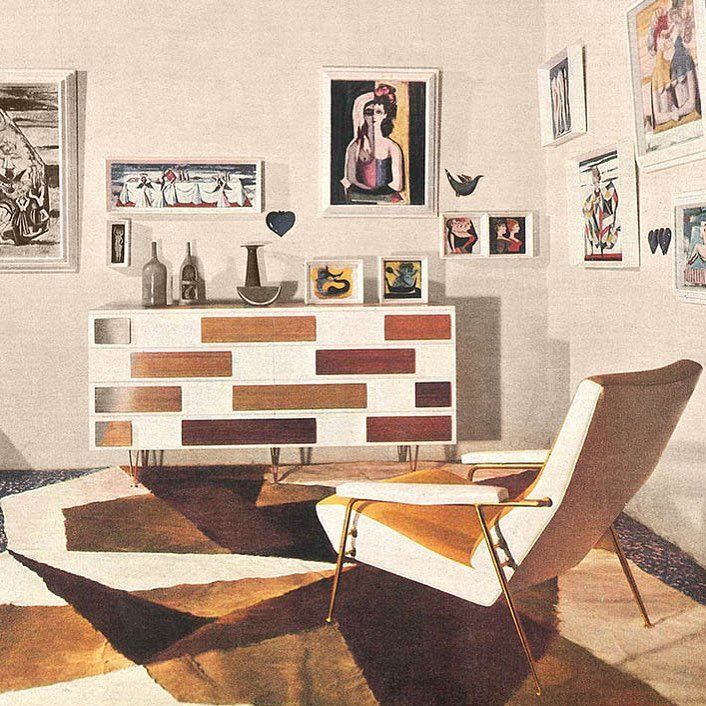

Negli anni Ottanta, il design d’arredo e gli oggetti del Novecento – dalle repliche Bauhaus alle creazioni di Caccia Dominioni, Magistretti, Mangiarotti e Scarpa, fino al celebre Tulip Table di Saarinen – smettono di incarnare l’utopia sociale delle origini. I messaggi del Modernismo si incrinano nei nostalgici composit del postmoderno, per dissolversi nel melting pot stilistico del meta-moderno.

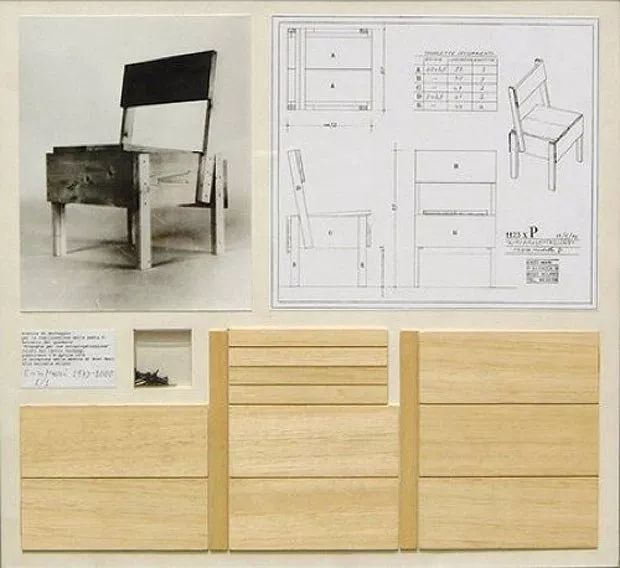

Il design, oggi, appare svuotato della sua militanza concettuale e politica: spesso ridotto a status symbol o complemento estetico, perde la sua vocazione etica. Emblematico è il caso di Jean Prouvé, comunista e amico dell’Abbé Pierre, che concepiva la “architecture nomade” come alleanza tra tecnica, artigianato e immediatezza progettuale. Difficile immaginare cosa direbbe oggi, vedendo le sue invenzioni spartane impiegate in salotti boho accanto a consolle Louis XV o specchi di Kapoor.

Il design come status estetico: dalla funzione alla citazione

La spigolosa poltrona a compasso di Pierre Jeanneret, nata nel 1951 per la città indiana di Chandigarh, è oggi un tormentone di ogni redazionale di settore, emblema di un gusto omologato. Le collezioni contemporanee si nutrono di esemplari numerati, in cui il design si intreccia con l’arte e il recupero di tecniche ancestrali: dai Campana Brothers a Michael Anastassiades, da Formafantasma a Martino Gamper, fino al sempre attuale Enzo Mari.

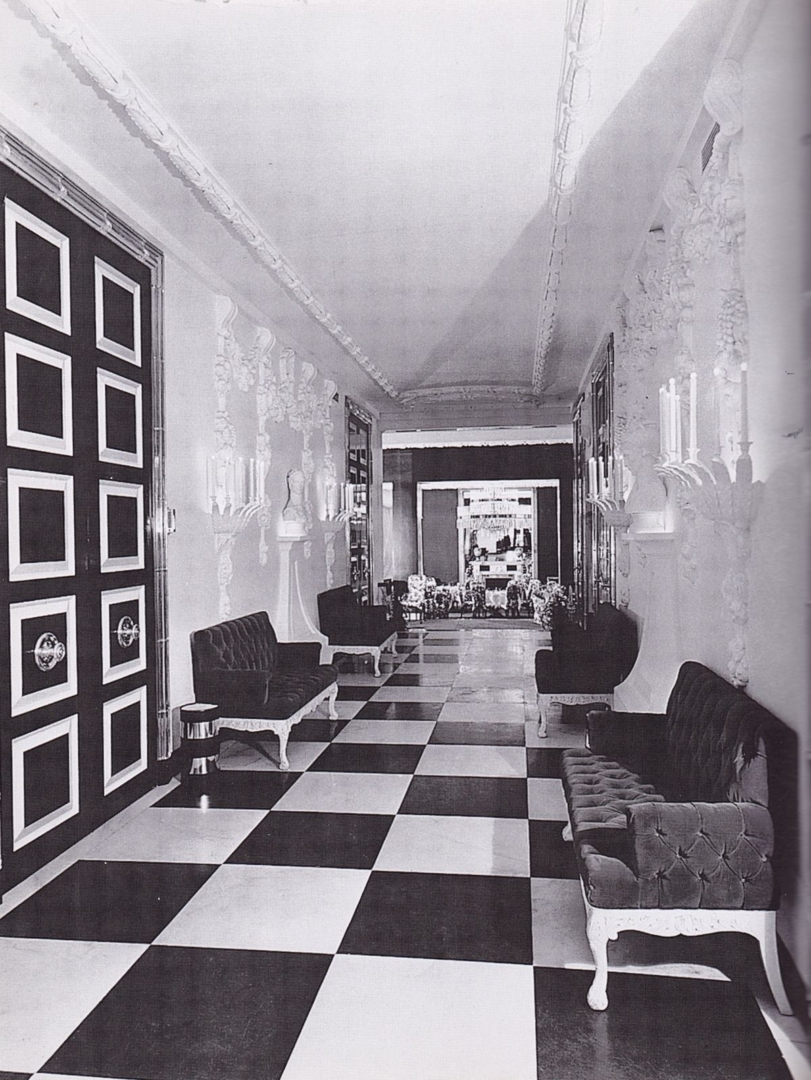

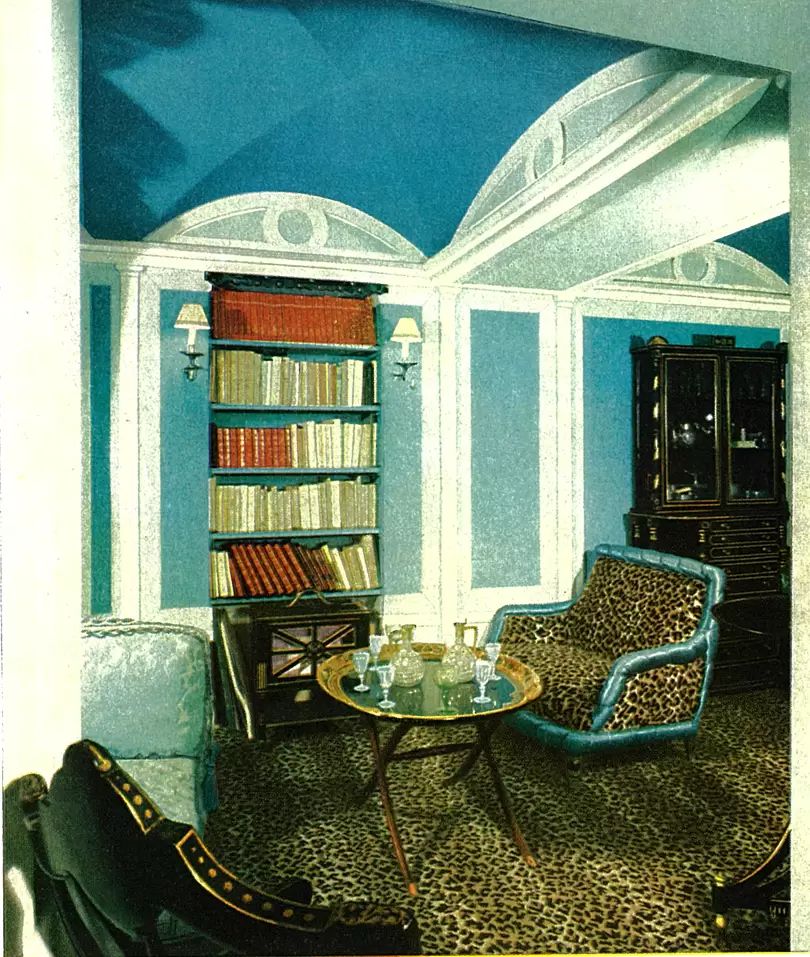

Il buon gusto corrente ha dissolto l’ortodossia degli anni Settanta, aprendo la strada a contaminazioni eclettiche: le soluzioni di Cini Boeri e Carla Venosta, o il gusto ibrido di David Hicks, tra boiserie decapate e plastiche fluo. Gio Ponti e Franco Albini oscillano tra razionalismo e lirismo, così come Jean-Michel Frank o André Arbus, che reinterpretano il classico in chiave astratta e sofisticata.

Design vs Décor: confini sfumati in un’estetica fluida

“Interior design is the art and science of understanding people’s behavior to create functional spaces, while interior decorating is the furnishing of a space to achieve an aesthetic.” Così recita il programma di Interior Design dell’RMCAD. Ma siamo davvero sicuri che questo assioma resti valido oggi? Le categorie si confondono: il design si appropria dell’emozione estetica, mentre il décor conquista dignità concettuale. È una nuova anarchia libertaria, dove le paratie tra le discipline si dissolvono in una creatività senza confini.

Tra architettura e décor: i grandi interpreti del Novecento

Appartengono al décor figure come Lady Mendl, Emilio Terry, Dorothy Draper e Madeleine Castaing, ma dove collocare Mongiardino o Fornasetti? E nel presente, come definire l’indipendenza transepocale di Jacques Grange? Francois Catroux, Axel Vervoordt, il duo Sills Huniford e Vincent van Duysen incarnano linguaggi che oscillano tra rigore e teatralità, minimalismo e alchimia.

Nella Miller House di Columbus, progettata da Eero Saarinen nel 1957, la linea tra design e decorazione si dissolve in una geometria sacra paragonata alla Rotonda di Palladio. Allo stesso modo, l’espressionismo classicista di Cy Twombly o la visionarietà di Balthus dimostrano quanto l’abitare possa diventare opera d’arte totale. Negli Stati Uniti, Neutra e Schindler hanno ispirato generazioni di epigoni, ma anche frammentato la purezza del credo Bauhaus.

L’Ambasciata italiana a Brasilia di Luigi Nervi: il brutalismo che si fa eleganza

Nell’Ambasciata italiana a Brasilia (1971-77), Luigi Nervi interpreta la monumentalità diplomatica attraverso una struttura di tetrapodi in cemento, rinnovando il brutalismo con un senso di sinuosità quasi barocca. Rem Koolhaas, nella Casa da Música di Porto (2005), gioca sul contrasto tra rigore architettonico e impaginato decorativo, accostando azulejos tradizionali a mobili settecenteschi e vetri corrugati. Nel solco della tradizione milanese di Caccia Dominioni e Gardella, Marta Sala – con Marta Sala Éditions – affida a Lazzarini & Pickering una reinterpretazione della borromaica eleganza borghese.

Paola Antonelli e il futuro del design come linguaggio universale

Il rapporto tra design e décor dipende anche dalla credibilità del committente e dal contesto sociale in cui si vive e si rappresenta. Paola Antonelli, Direttore della Ricerca e Sviluppo del MoMA, con il progetto Applied Design, dimostra come il design non riguardi solo oggetti o moda, ma anche interfacce, interazioni e visualizzazioni.

Secondo Antonelli, il bravo designer è colui che non teme la sperimentazione tecnologica e mantiene chiarezza d’intenti: “Il designer che rifiuta di confrontarsi con la tecnologia ha ancora molto da imparare.” Un’affermazione che suona come monito e auspicio: il design, per restare vivo, deve continuare a interrogarsi su se stesso, al di là di ogni militanza politica o estetica.

Cesare Cunaccia