Perché siamo nell’epoca del minimalismo?

Il paradosso del minimalismo: nel suo sogno di equilibrio un impulso autodistruttivo: l’umanità, dopo aver saturato il mondo, ora tenta di salvarlo sottraendo sé stessa

L’ultimo stadio del massimalismo — Il mondo saturo e la nascita del desiderio di meno

Il minimalismo è una saggia ambizione. L’epoca attuale è ancora massimalista: l’iperproduzione è ovunque – beni, informazioni, immagini, rumori, opinioni. Ogni spazio della vita è occupato. La quantità ha divorato la qualità. Il minimalismo nasce da questo collasso. Quando la materia e il linguaggio raggiungono la saturazione, si cerca rarefazione. Il minimalismo è la reazione che nasce dalla stanchezza del mondo.

La crisi ambientale è la manifestazione fisica del massimalismo. Le guerre, la polarizzazione politica, l’esaurimento delle risorse sono varianti della stessa malattia: il troppo. È l’eredità di una modernità che, da Bacon a Taylor, ha interpretato il mondo come materiale da dominare. Oggi, nel momento in cui quel dominio implode, emerge il desiderio di una misura diversa: sottrattiva, selettiva, essenziale. La riduzione è l’ultima eleganza possibile in un paesaggio che non ammette più aggiunte.

Design e architettura: la forma dell’essenziale — Dal Bauhaus al gres porcellanato

Mies van der Rohe non inventò il minimalismo, ma gli diede una sintassi. “Less is more” non era uno slogan, ma una teoria morale. Ridurre non significa impoverire, ma liberare la forma da ciò che la inquina. Ogni eccesso è un rumore visivo, ogni ornamento un’interferenza tra l’oggetto e la sua verità. Il minimalismo nasce da questa esigenza di purificazione: non costruire di meno, ma costruire meglio.

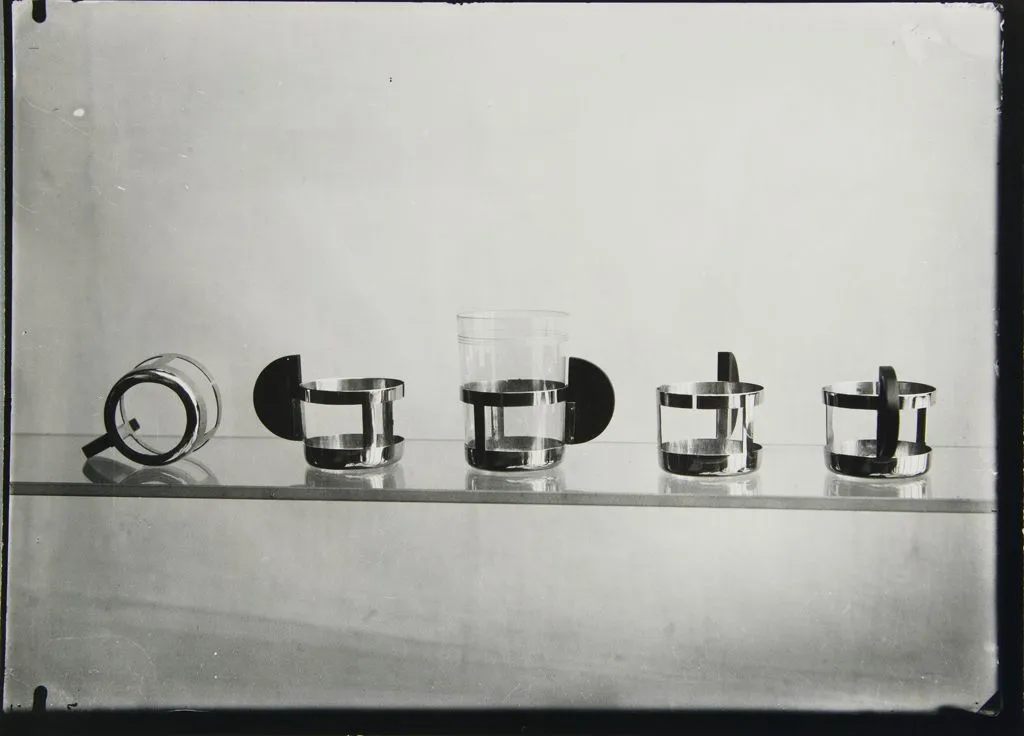

La sua genealogia risale a prima. È figlio della modernità, ma anche della sua crisi. Le radici affondano nelle avanguardie del primo Novecento — nel razionalismo del Bauhaus, nella purezza geometrica di De Stijl, nell’ascetismo spirituale di Mondrian. Tutti tentativi di ricondurre il mondo a un ordine essenziale, di ritrovare nella forma la misura dell’uomo. Dopo secoli di ornamento e di rappresentazione, il minimalismo propone un’etica: un ritorno all’onestà del materiale, alla chiarezza del gesto, alla proporzione come verità.

Non si tratta solo di estetica. Il minimalismo fu, in origine, una risposta morale al caos dell’industrializzazione. L’architetto moderno doveva diventare il custode dell’ordine in un’epoca di proliferazione incontrollata. Da qui la ricerca di Mies per la precisione assoluta, la trasparenza del vetro, la linearità dell’acciaio. L’architettura come grammatica della sobrietà. “Less is more” significava anche “essere è più che apparire.”

Il “less is more” si è trasformato in una formula di marketing, in un’estetica standardizzata della pulizia

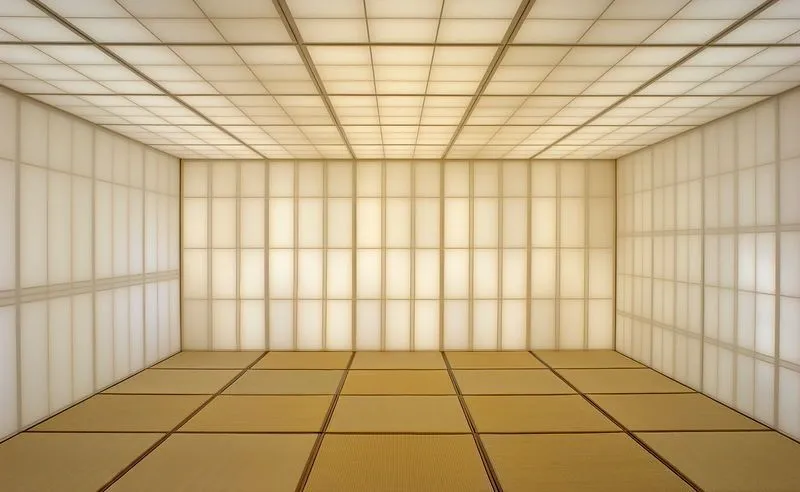

L’architettura contemporanea giapponese ha ereditato e radicalizzato questo principio. In Giappone, il vuoto non è assenza ma presenza sottile, spazio di senso. Il ma — l’intervallo — è parte della forma tanto quanto il pieno. Nella casa di Tadao Ando, il cemento e la luce diventano materia; il muro non separa, ma custodisce. È un’estetica della necessità: niente superfluo, tutto intenzione. Qui il minimalismo incontra la tradizione zen, dove la semplicità è una via verso l’essenza, non una riduzione estetica ma una concentrazione ontologica.

Tuttavia, nel suo passaggio attraverso l’industria globale, il minimalismo si è contaminato. È diventato linguaggio di mercato, superficie da replicare. Il “less is more” si è trasformato in una formula di marketing, in un’estetica standardizzata della pulizia. La semplicità è stata confezionata e venduta come merce. Così nasce il minimalismo da mondo convenienza: superfici neutre, colori spenti, materiali che simulano naturalezza, oggetti senz’anima. Chilometri e chilometri di gres porcellanato spacciato per marmo.

Il vero minimalismo è disciplinato; è ruvido, non levigato. È un processo, non un effetto. Richiede la fatica di scegliere, la pazienza di togliere, la consapevolezza del limite. È irregolare, imperfetto, umano. Non è mai bianco puro, ma grigio vissuto. La sua bellezza nasce dal rapporto tra rigore e fragilità, tra silenzio e tensione. Ridurre è un atto politico e spirituale: significa restituire alla materia la dignità del necessario, alla forma la responsabilità del significato.

Moda e capitalismo dell’immagine — Dalla logomania all’illusione del silenzio

Alcuni brand sostituiscono il cashmere con la viscosa, l’artigianato con la delocalizzazione. La differenza con il fast fashion può essere tenue. Dopo anni di crescita ininterrotta, il mercato globale del lusso ha rallentato. Nel 2024 la spesa per beni di lusso personali ha subito una contrazione stimata del 2 %. Circa 50 milioni di consumatori hanno abbandonato o ridotto i loro acquisti di prodotti di alta gamma.

Le maison reagiscono. Nei primi mesi del 2025 si sono contati più di una dozzina di cambi di direttori creativi: un turnover frenetico che testimonia l’incertezza del sistema. Tuttavia, la rotazione dei nomi non basta più a riaccendere la domanda: le collezioni cambiano volto, ma il linguaggio resta lo stesso. Come se la moda cercasse di salvarsi riformulando la superficie, senza toccare la sostanza.

Per compensare la crisi del desiderio, i brand si reinventano come fornitori di esperienze totali. Non basta più indossare: bisogna abitare, degustare, soggiornare il marchio. Nascono hotel, ristoranti, spa e residenze di lusso branded. È la nuova frontiera del capitalismo dell’immagine: la vita come showroom. L’esperienza diventa il prodotto, il brand diventa ambiente. Ma sotto questa patina esperienziale, la struttura non cambia: il consumo resta il linguaggio dominante. La differenza è solo grammaticale. Come scriveva Barthes, il vestito non copre più il corpo ma il linguaggio.

Il minimalismo, in questo contesto, non è un’alternativa al sistema, ma una sua mutazione adattiva. Marchi come The Row incarnano questa transizione: non propongono una fuga, ma una risposta sofisticata al rumore. È business, ma fatto bene — una sottrazione calcolata che monetizza il silenzio, una strategia di understatement che diventa segno di distinzione.

Lavoro, tempo, libertà — Il minimalismo come decostruzione della produttività

Meno oggetti, più esperienze. L’instabilità globale, la guerra, l’inflazione, la precarietà economica spostano il desiderio: dal possesso all’essere. Le persone cercano qualcosa che le nutra, non che le ingombri. Il consumo diventa spirituale, o almeno vuole sembrarlo. Il minimalismo, qui, non è più solo estetica: è un sintomo morale. È la nostalgia per una forma di verità che il mercato, pur sapendolo, continua a vendere.

L’idea di lavorare otto ore al giorno è una superstizione industriale. È la religione del XIX secolo che sopravvive nel XXI. Perfino la Costituzione fonda la dignità umana sul lavoro, come se fosse una condizione ontologica e non un vincolo economico. Ma lavorare non è un diritto, è una necessità imposta da un sistema di scambi artificiali.

In un mondo automatizzato, continuare a identificarsi con la produttività è un anacronismo. Il minimalismo implica la decostruzione di questa fede. Non lavorare di meno per pigrizia, ma per precisione. Lavorare meno per vivere meglio. Il futuro sarà quello di un minimalismo funzionale: ridurre il tempo di lavoro, ridurre l’energia spesa, ridurre il superfluo cognitivo.

Byung-Chul Han parla di “stanchezza della prestazione”. Il minimalismo è la sua terapia. Non serve più correre: serve sottrarsi. La vera libertà non è nella scelta, ma nella rinuncia.

Decrescita, sostenibilità, sopravvivenza — Quando il “meno” arriva alla biologia

Minimalismo è generare meno. L’Occidente vive una decrescita silenziosa, non programmata ma inevitabile. La riduzione demografica è il suo volto. Nel 2024, l’Italia ha registrato 379.000 nascite, il minimo storico dall’Unità d’Italia. Il tasso di fecondità medio è 1,20 figli per donna, molto al di sotto della soglia di sostituzione. In Spagna si scende a 1,19, in Germania a 1,36, in Corea del Sud a 0,72 — il valore più basso mai registrato nella storia umana. Anche gli Stati Uniti, storicamente più vitali, hanno toccato nel 2024 il minimo degli ultimi cinquant’anni, con 1,62 figli per donna (fonti: Istat 2024, OECD 2025, U.S. Census Bureau 2024).

Questi numeri non raccontano solo un fenomeno economico, ma un mutamento antropologico. La modernità, dopo aver costruito la crescita come dogma, sembra oggi interiorizzare il suo contrario. Il “fare meno figli” non è solo effetto della crisi, ma anche sintomo di un nuovo valore del sé: l’individuo postmoderno, più consapevole, fragile e libero, preferisce investire sulla propria identità piuttosto che sulla continuità biologica. Il figlio non è più un destino, ma un progetto, e come ogni progetto è soggetto a budget, tempo e convenienza.

Si privilegia l’intensità dell’esperienza individuale rispetto alla durata della specie. In questa logica, la decrescita demografica coincide con una forma di sostenibilità spontanea: meno persone, meno consumo, meno pressione sugli ecosistemi. L’ecologia demografica — impensabile solo vent’anni fa — entra oggi nel discorso politico e accademico. Il calo della popolazione mondiale, previsto dall’ONU per la seconda metà del secolo, è già realtà in Giappone, Corea, Italia e presto in Cina. La Terra, dopo secoli di sovrappopolazione, comincia a svuotarsi. È un riequilibrio involontario, una cura naturale della specie che non nasce da virtù ma da esaurimento.

Dal limite alla rinuncia — Il paradosso del minimalismo e la tentazione del vuoto

Parlare di sostenibilità attraverso la riduzione della vita significa toccare un paradosso: il punto in cui l’etica del limite si rovescia in desiderio di scomparsa. La “decrescita felice” di Serge Latouche sognava una società sobria e solidale; la decrescita reale rischia invece di essere malinconica, solitaria, disincantata. Il minimalismo, portato al suo estremo, diventa una forma di nichilismo ordinato: eliminare tutto ciò che pesa, fino a sé stessi.

Il “non generare” è la versione biologica del “less is more”. Meno legami, meno corpi, meno vincoli: più controllo, più spazio, più leggerezza. Nel linguaggio ecologista radicale si parla di “antinatalismo responsabile”: non mettere al mondo altri consumatori, ridurre l’impronta ecologica attraverso la scelta di non generare. È una logica coerente, ma terribile, perché in essa la sostenibilità coincide con l’assenza e la cura del pianeta con la rinuncia alla vita.

Ecco il paradosso supremo del minimalismo: nel suo sogno di equilibrio nasconde un impulso autodistruttivo. L’umanità, dopo aver saturato il mondo, ora tenta di salvarlo sottraendo sé stessa. L’estinzione del genere umano è il massimo del minimalismo, e dell’eleganza.

Matteo Mammoli