Frankenstein: dal mostro politico di Shelley al simbolo di vulnerabilità di del Toro

Il film di del Guillermo Toro trasporta il romanzo di Shelley su Netflix e apre un confronto sul ruolo del creatore: la responsabilità della vita artificiale e le nuove forme di soggettività non umane

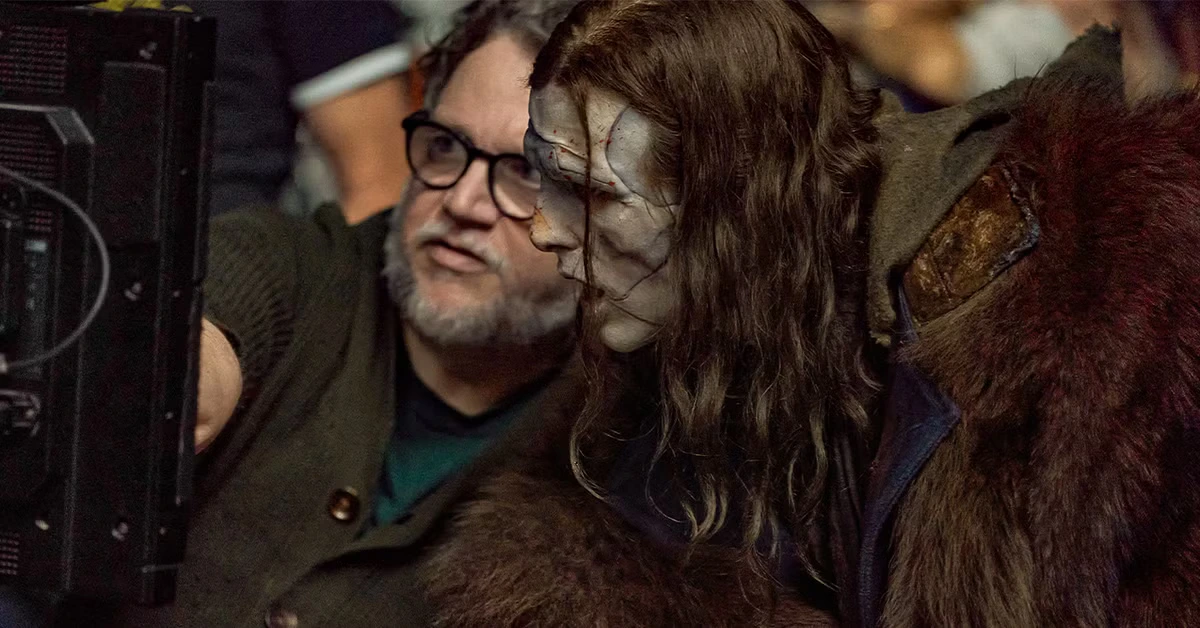

Guillermo del Toro di fronte a Mary Shelley: il nuovo Frankenstein tra fedeltà, reinterpretazione e visione d’autore

Frankenstein di Guillermo del Toro è stato uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell’anno. Il regista ha dichiarato di voler restituire allo schermo lo spirito dell’opera di Mary Shelley, considerato il punto di origine del romanzo di fantascienza. L’uscita del film, però, ha aperto un dibattito: quanto dell’originale sopravvive nell’adattamento? E quanto, invece, del Toro ha sovrapposto la propria visione alla voce dell’autrice?

Il nodo non riguarda la fedeltà al testo — ogni adattamento ha diritto alla reinvenzione — ma la pretesa di “onorare Shelley” mentre il film fa altro. Del Toro trasforma la scrittrice in una figura paterna, assorbe la sua voce nel proprio immaginario e ne rimuove parte della radicalità politica. È un meccanismo ricorrente: un autore che si identifica profondamente con i temi della paternità, dell’abbandono, del desiderio di riconciliazione, finisce per leggere un testo attraverso i propri traumi e non attraverso la storia che è stata già scritta e ha una propria identità.

Per comprendere la distanza tra le due narrazioni, è necessario tornare alla genesi del romanzo. Nella prefazione del 1831 Shelley definisce la creazione di Frankenstein la sua «hideous progeny», la «progenie orrenda» che riassume insieme la natura del racconto e il vissuto personale da cui era nata la sua immaginazione. La storia di Victor Frankenstein e della sua Creatura nasce, prima di tutto, come risposta a un percorso biografico segnato da lutti e sensi di colpa e dalla consapevolezza di cosa significhi, per una donna del XIX secolo, vivere l’esperienza del proprio corpo, della maternità e della creatività relegate ai margini.

Mary Shelley e la nascita di Frankenstein: l’origine biografica della “progenie orrenda” e il suo significato simbolico

Mary Shelley nasce nel 1797. Sua madre, Mary Wollstonecraft, filosofa proto-femminista e autrice del rivoluzionario A Vindication of the Rights of Woman (1792), muore di parto pochi giorni dopo averla messa al mondo. La sua assenza segna la vita dell’autrice e fornisce un primo asse di riflessione sul tema della procreazione.

Il padre, William Godwin, filosofo e attivista, offre un ambiente intellettuale stimolante che muta quando la figlia si lega, ancora adolescente, a Percy Bysshe Shelley, già sposato. La fuga dei due in Europa e il successivo suicidio di Harriet Shelley, prima moglie del poeta, accentuano una condizione di colpa che la scrittrice non riuscirà mai a dissolvere.

La giovane coppia affronta negli anni seguenti la morte di tre figli. Nel suo diario, Shelley descrive la sua condizione come una frattura interiore che diventerà, nel tempo, materia narrativa. Nel 1816, durante il soggiorno sul lago di Ginevra, l’idea di Frankenstein prende forma, in un contesto di sperimentazione letteraria ma anche di instabilità emotiva. La «progenie orrenda» non indica solo una fantasia gotica, ma l’intero percorso che conduce alla creazione del mostro.

Il romanzo diventa così un laboratorio di riflessione sul corpo, sulla sua frammentazione e sulla condizione umana. Shelley trasforma il vissuto personale in un discorso sulla responsabilità e sulle relazioni fra creatore e creatura, aprendo un terreno critico che sarà ripreso dalle teorie femministe e post-umaniste contemporanee. Ed è qui che si apre il divario con Guillermo del Toro.

Dal trauma personale al mito gotico: come la vita di Mary Shelley ha generato il suo Frankenstein

L’adattamento cinematografico di del Toro utilizza un impianto narrativo differente rispetto a Shelley. Victor Frankenstein (Oscar Isaac) non è più il giovane scienziato illuminista che sfida i limiti dell’umano per sostituirsi a Dio, ma un uomo segnato da un trauma familiare. La sua ossessione per la morte non deriva tanto da ambizione demiurgica e razionalista, quanto più dalla ricerca di un risarcimento emotivo dopo che il padre non ha salvato la vita alla madre mentre partoriva il fratello.

Del Toro cambia il movente che spinge Frankenstein a creare la vita, e questo trasforma il significato dell’intera vicenda. L’ambizione e la critica al potere maschile che animavano il romanzo di Shelley lasciano il posto a una storia segnata dal dolore dell’abbandono e dal bisogno di riconciliazione.

Nella versione di Shelley, Frankestein fallisce perché crede che la sua conoscenza sia neutrale, pura, universale. L’uomo come misura di tutte le cose. Il suo mostro non è un errore di tecnica ma è il risultato politico della visione del mondo che lo ha generato.

Del Toro, pur rimanendo affascinato dalla materialità del corpo ricostruito, non attacca il modello illuminista ma lo trasforma. Lo umanizza. Lo salva. Victor Frankestein non è più l’arroganza del sapere ma è l’incarnazione della fragilità dell’uomo.

La Creatura di Guillermo del Toro: dal mostro politico di Shelley al simbolo di empatia e vulnerabilità

Del Toro interviene in modo significativo anche sulla Creatura (Jacob Elordi), che assume una configurazione vicina ad altri personaggi non umani presenti nella sua filmografia, un soggetto vulnerabile, costruito attraverso un codice emotivo che orienta lo spettatore verso l’identificazione. È un modello narrativo già consolidato in opere come The Shape of Water, ma applicato a Frankenstein modifica l’impianto concettuale del romanzo e i moventi dei personaggi.

Il regista sostituisce la dinamica di dominio che attraversava il romanzo di Shelley con una relazione fondata sulla compassione. La creazione non nasce più dalla hybris scientifica, ma dal desiderio di colmare una mancanza originaria. Il rapporto tra chi genera e chi viene generato si trasforma così in un legame affettivo, in cui la Creatura non è più la prova di irresponsabilità e vanità del creatore, ma il risultato di un atto di disperazione.

Le donne nel Frankenstein di Mary Shelley: figure morali e politiche cancellate nel film di Guillermo del Toro

Nel dibattito sul Frankenstein di Guillermo del Toro, uno dei temi più discussi riguarda la sorte dei personaggi femminili, quasi del tutto assenti o funzionali al “viaggio dell’eroe”.

Nel romanzo di Mary Shelley, al contrario, le donne sono presenze decisive che definiscono lo spazio etico dell’opera e i limiti dell’agire maschile. Rappresentano la coscienza morale del racconto e il confine tra la solitudine della Creatura e l’onnipotenza dello scienziato.

Shelley costruisce quattro figure centrali. La madre, che muore di parto, incarna la perdita originaria e l’assenza fondativa che spinge Frankenstein a sfidare la morte. Justine, la domestica accusata ingiustamente di un delitto, rappresenta il prezzo del silenzio e dell’omissione dello scienziato. Safie, giovane donna di origine turca che vive presso i De Lacey, rifiuta l’autorità paterna e apre alla Creatura la visione di una libertà diversa dalla violenza. Infine Elizabeth, promessa sposa di Frankenstein, uccisa dal desiderio di vendetta della Creatura: la sua morte rivela il fallimento del potere maschile e del suo sistema di possesso.

Nel film di del Toro, queste figure scompaiono. Solo Elizabeth, interpretata da Mia Goth, viene reinventata come controparte morale di Frankenstein che rifiuta il suo sguardo disumano e sceglie, nel finale, di morire per salvare la Creatura. Questo gesto sposta così l’asse del racconto. Le donne non sono più testimoni critiche del mondo patriarcale, ma diventano funzionali all’evoluzione del dramma dei protagonisti maschili.

Femminismo e assenza femminile: come il Frankenstein di del Toro riscrive (e semplifica) la tensione politica dell’originale

Pur restando fedele al nucleo dell’opera, del Toro dimentica la tensione femminista implicita nell’originale, dove le donne incarnano un’etica della responsabilità, alternativa alla logica del dominio maschile per cui ne pagano le conseguenze.

Shelley desidera trasformare il mito della generazione in un interrogativo politico. Nel romanzo, nascita e gestazione aprono una riflessione sulla frammentazione del corpo femminile, sulla maternità e sull’esclusione di queste esperienza dal sapere scientifico. Nel film, questa dimensione si riduce, ma il tema della creazione — biologica, affettiva o artificiale — continua a unire entrambi i Frankenstein, mostrando la stessa ambivalenza tra il desiderio di generare la vita e la paura di perderne il controllo. È una tensione che risuona ancora oggi, nelle riflessioni su tecnologia, corpo e identità.

Il lascito di Frankenstein nel mondo post-umano: biotecnologie, IA e responsabilità della creazione

Il film di del Toro, con tutte le sue libere reinterpretazioni, mostra come Frankenstein sia ancora un dispositivo culturale attivo, capace di adattarsi ai linguaggi del presente. Dal laboratorio ottocentesco ai sistemi di intelligenza artificiale, la parabola della Creatura continua a riflettere le paure e le ambizioni del suo tempo.

Oggi, il dialogo fra creatore e creatura non riguarda più soltanto la letteratura, ma attraversa l’esperienza quotidiana di società che convivono con organismi geneticamente modificati e sistemi automatizzati. Le domande di Shelley — che cosa accade quando la creazione supera il controllo del suo autore e chi risponde delle sue azioni — tornano come questioni collettive e politiche.

L’intelligenza artificiale produce risultati non sempre interpretabili da chi l’ha programmata. L’ingegneria genetica riscrive codici biologici e introduce variabili evolutive in ecosistemi ibridi. La robotica assume funzioni umane in ambiti decisionali, spostando la responsabilità dai singoli alle reti. Come Frankenstein, i progettisti contemporanei danno vita a sistemi indipendenti che agiscono senza garanzie di controllo, mettendo in luce i limiti e i bias dei processi di progettazione.

Dal romanzo alla filosofia post-umana: Mary Shelley, Rosi Braidotti e la crisi del soggetto universale

Romanzo e film offrono così strumenti per riflettere su come ogni atto di creazione produce effetti che non possono essere delegati. Nella dialettica tra autore e opera, tra progettista e macchina, ogni algoritmo e processo biotecnologico ripropone la stessa domanda: chi esercita il potere di creare, e chi ne subisce le conseguenze?

In The Post-human (2013), la filosofa Rosi Braidotti definisce il soggetto post-umano come una figura di passaggio, «non più un animale ma non ancora una macchina», un’entità di soglia che costringe a ripensare cosa significhi essere soggetti in un mondo trasformato dalla tecnica. Le trasformazioni biologiche e tecnologiche, ieri come oggi, generano paura e incertezza: segni della fragilità dell’identità umana quando si confronta con ciò che non le somiglia.

Frankenstein come metafora del nostro tempo: etica, tecnologia e il limite del potere creativo umano

Il post-umano, come la Creatura di Shelley, non è solo una questione tecnologica, ma anche ideologica, perché mette in crisi l’idea di un soggetto neutro e universale e apre una genealogia dell’alterità. Come osserva Braidotti, servono «nuovi schemi sociali ed etici di formazione del soggetto» capaci di rispondere alle trasformazioni in corso.