Homo Faber: tanta meraviglia e un po’ di confusione

Dal Gioco dell’Oca ai Globi per il Re Sole, passando dalla sala dei giochi di un bambino alle plastiche e vernici fosforescenti: Homo Faber 2024, sull’Isola di San Giorgio a Venezia

Una visita a Homo Faber 2024: il Gioco dell’Oca

Entrando per la visita a Homo Faber 2024 si supera, senza entrarci, il labirinto di siepe e verzura realizzato nel 2011 su ispirazione di un racconto scritto da Jorge Luis Borges: ogni labirinto ha più di una via d’uscita, o forse nessuna, ma meglio: in ogni labirinto quel che conta è perdersi. Nel primo chiostro del Monastero di San Giorgio, il labirinto si trasforma in una tavola del Gioco dell’Oca.

Il Gioco dell’Oca esiste dal 1500. Nel 1580 Francesco I de Medici regalò una tavola a Filippo II Re di Spagna. Nella versione tradizionale, ogni nove caselle, c’è il disegno dell’oca: ci abbiamo giocato tutti: tiri i dadi e conti le caselle. Fai 9 al primo lancio, arrivi sull’oca e ti muovi di altre 9 caselle. Alla casella 42, paghi la posta e torni al 39. Se ti fermi alla casella 58, la casella dello scheletro, torni alla partenza. La vittoria è alla casella 63, un numero che si ottiene moltiplicando il 9 per 7 – e non la devi superare come fosse un traguardo, ma ci devi atterrare come quando scendi dalla mongolfiera, con un numero preciso.

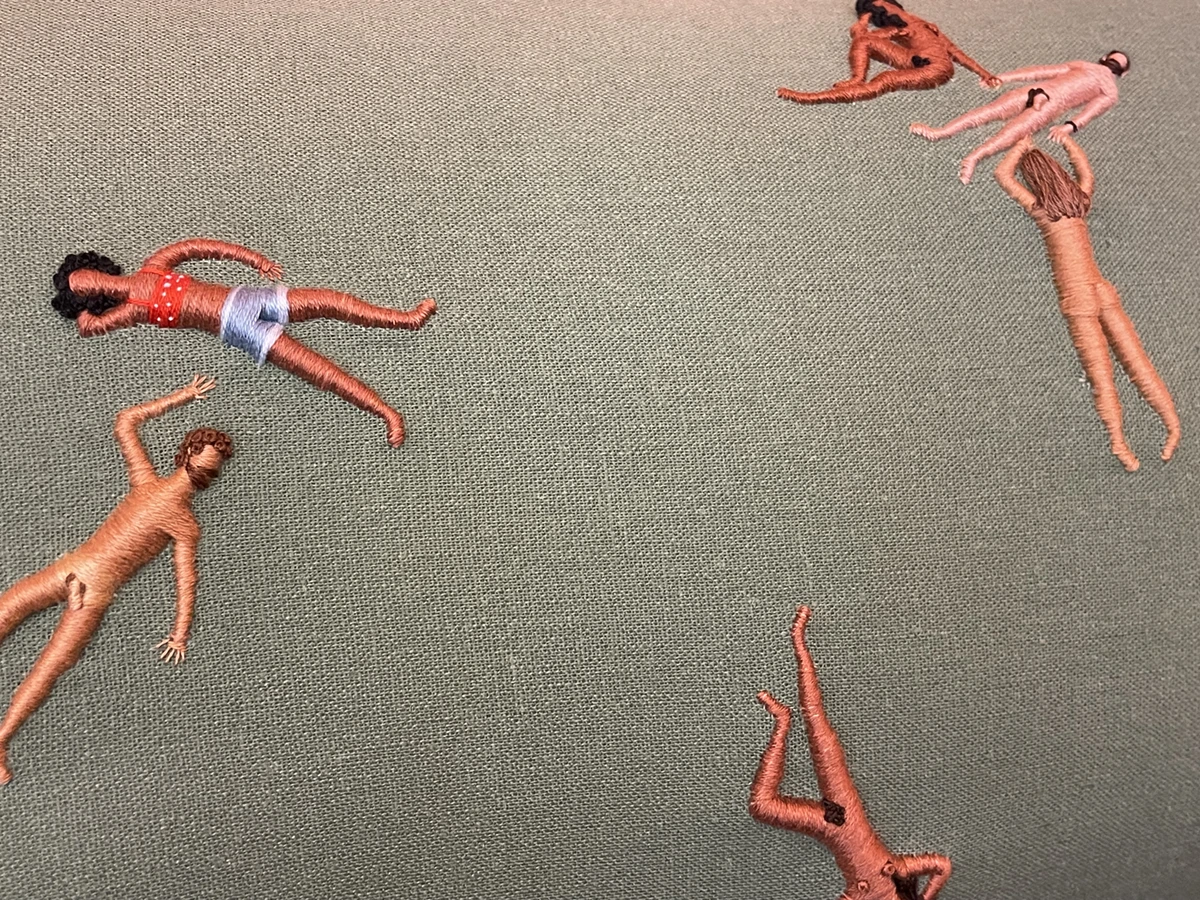

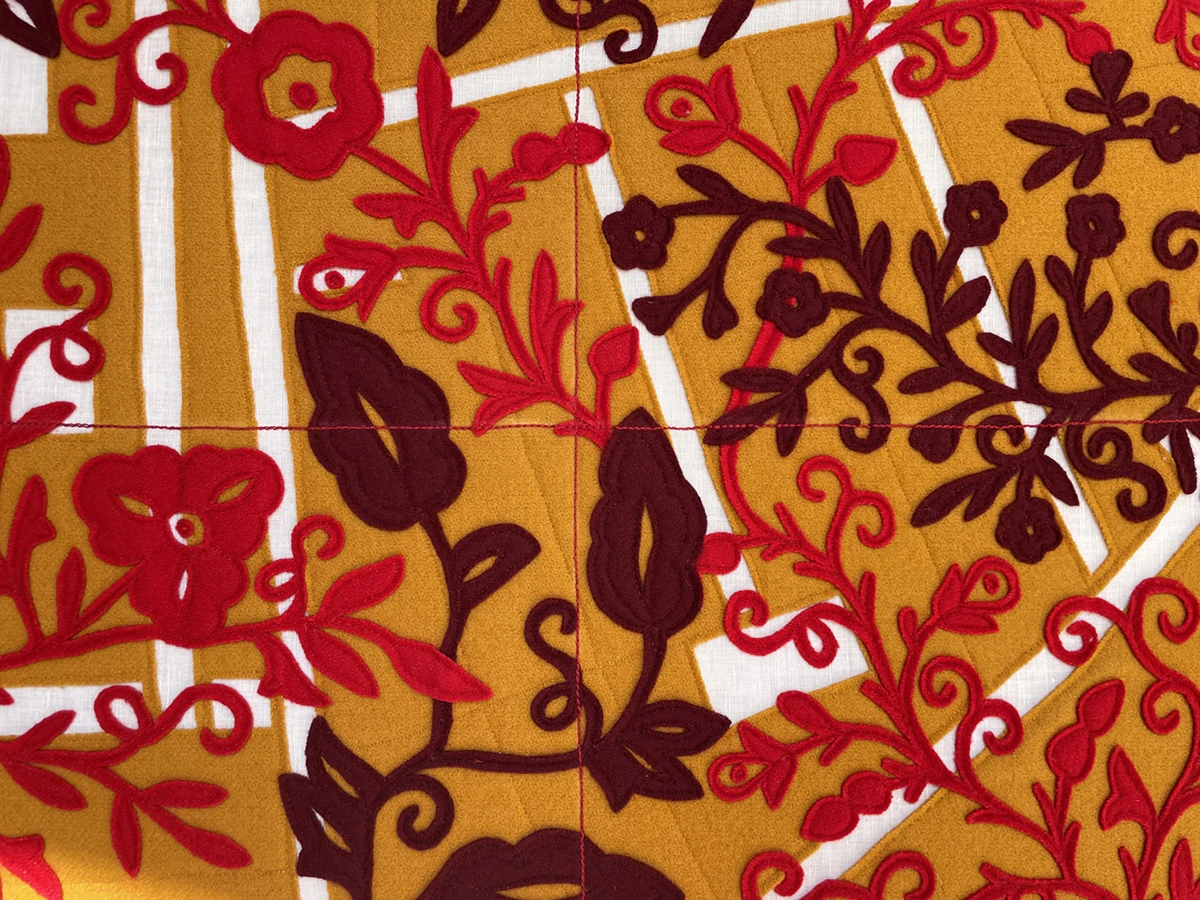

Homo Faber 2024, Venezia, Isola di San Giorgio. Il perimetro sotto il porticato del Monastero è il percorso per la tavola del Gioco dove noi siamo le pedine. Si possono contare 60 pannelli ricamati su tessuto, invece che 63. Artigiani chiamati dalle varie parti del mondo, dal Ruanda al Messico, hanno usato tecniche tradizionali per ricami e jacquard. Sono stati usati fili di cotone, di seta, fili metallici – ma anche fili sintetici per colori fosforescenti.

Homo Faber 2024: The Journey of Life, la curatela di Michelangelo Foundation, la direzione artistica di Luca Guadagnino e Nicola Rosmarini

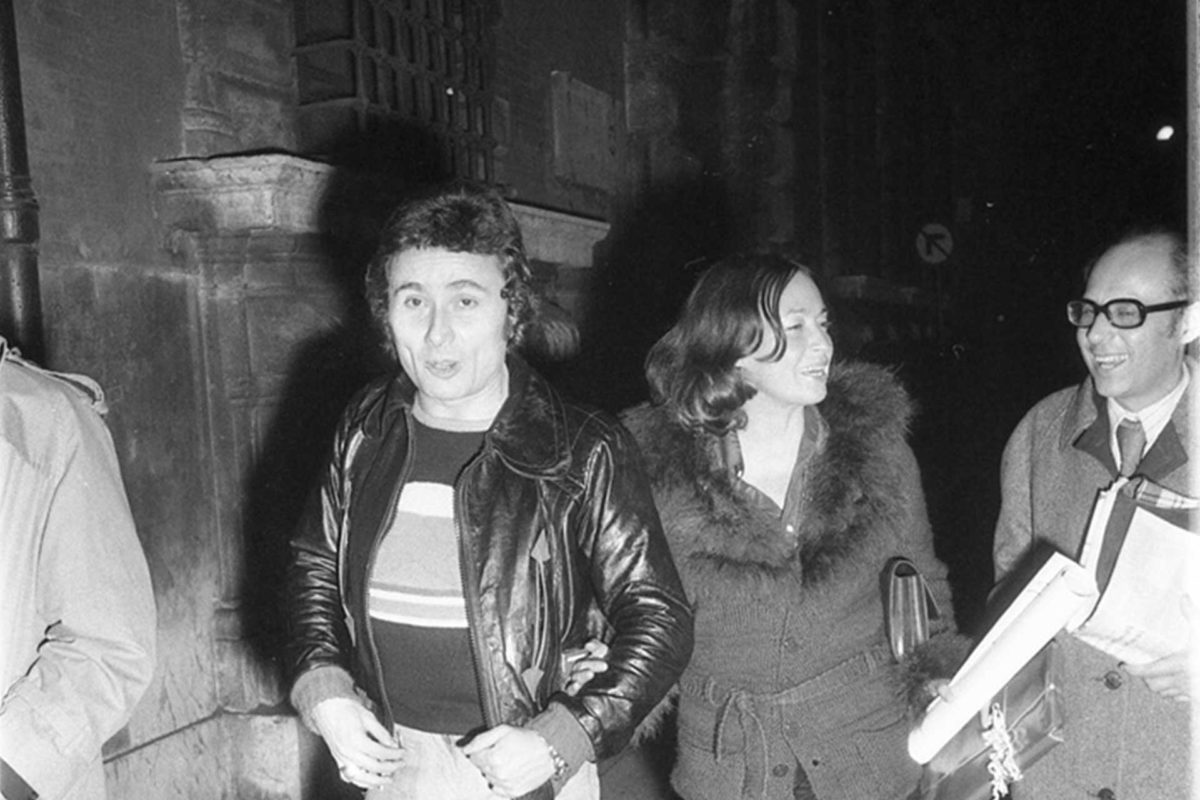

Il titolo della mostra per Homo Faber 2024 è The Journey of Life – un titolo che vorrebbe promettere semplicità. Il concept è di Hanneli Rupert, vicepresidente della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship voluta da due persone: suo padre Johann Rupert e Franco Cologni. Il primo, Mr. Rupert è il presidente del gruppo Richemont di cui Cartier è parte; il secondo, Mr. Cologni ha sviluppato il mercato di Cartier e dell’intero gruppo Richemont in Italia. Homo Faber è una mostra che prende vita ogni due anni per la curatela della Michelangelo Foundation – e per questa edizione del 2024 la direzione artistica è stata affidata a Luca Guadagnino, regista che qui prende la dimensione intellettuale di architetto, scenografo e artefice, e a Nicola Rosmarini, architetto con cui Guadagnino collabora.

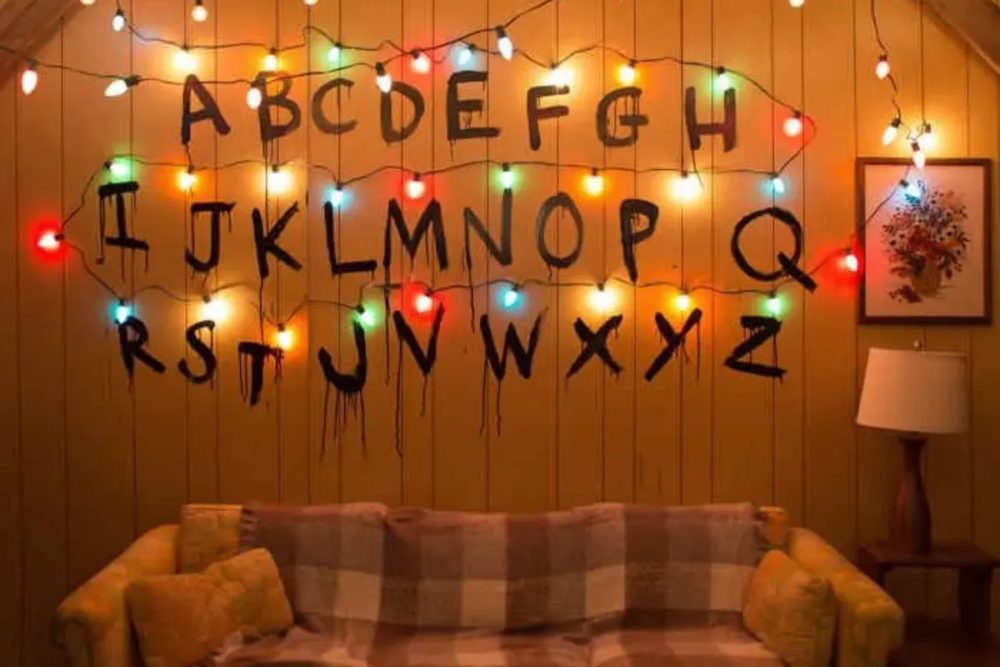

Il viaggio della vita attraversa le sue fasi. Il labirinto potrebbe essere inteso come l’assurdo del grembo materno, il luogo meno labirintico dove siamo mai stati. Viviamo la nostra infanzia e il Gioco dell’Oca ci vuole insegnare, a noi appena bambini che prima lo capiamo meglio, come la vita possa, anzi sia, imprevedibile. Entrando nell’adolescenza, i giochi si moltiplicano nella nostra cameretta assediata dal sole del pomeriggio, con le nuvole sulle lenzuola del letto azzurro e pulito, le gambe stanche per la passeggiata ai Giardini Pubblici a cui mamma ci costringe subito dopo il pisolino delle due. Sono le cinque e possiamo tirare fuori i nostri giocattoli, dall’armadio e da quanti scaffali. Qui, a Homo Faber, a giocare con noi ci sono gli artigiani.

Homo Faber 2024: la stanza dei giochi

Gli animali del circo che dobbiamo sospingere sulla rampa d’attracco per l’Arca di Noè sono diventati sagome amorfe, triple teste, minuscoli o giganti, in legno, plastica, poliuretano, gomma piuma. Viscidi o pelosi, in alternanza. La Fata Turchina ha trasformato il Backgammon in madre perla. Gli squali sono gonfiabili. Il flipper è un’opera di legno intarsiato. La voliera è un pavillon di Versailles. La Casa delle Bambole sembra un delirio di Mongiardino (che poi, a ben pensarci, Mongiardino ha passato tutta la sua vita a disegnare case per bambole). I topi sono acrobati giganti. Il paroliere è una matrice di dentiere e lingue mozzate. Sulle montagne russe corrono automobiline in vetro di Murano. È un attimo e il disordine dei nostri giochi è dappertutto.

Homo Faber: i globi di Leonardo Frigo secondo il libro di Coronelli, Epitome Cosmografica

Homo Faber è una mostra che raccoglie e presenta oggetti fatti con le mani umane. Tra questi, alcuni varrebbero un libro dedicato, tale è il lavoro che è stato necessario. Leonardo Frigo è un costruttore di mappamondi capace di riprendere le tecniche di Vincenzo Coronelli, il frate attivo nella seconda metà del Seicento i cui globi furono commissionati dal Re Sole e dal Duca di Parma. Leonardo Frigo racconta di come sia riuscito, dopo anni di ricerca, ad entrare in possesso del libro del Coronelli, l’Epitome Cosmografica, un testo al limite del leggendario che racconta l’arte della costruzione di un globo: la struttura portante in legno per reggere una sfera dal diametro in metri, la fabbricazione della carta, le lastra per la stampa. Leonardo Frigo cercava questo testo per le aste, e non poté permettersi quando il battitore superò le duecentomila sterline. Poi, camminando per i mercatini di Londra e Parigi, ne trovò un esemplare su una bancarella. Poteva forse essere una riproduzione posticcia, ma sfogliando le pagine con l’esperienza di uno studioso tipografico, riuscì sia a riconoscere una copia dell’edizione originale, sia a mantenere il sangue freddo, sia a comprarlo per qualche decina di sterline.

I due globi che il Coronelli realizzò per il Re Sole raggiungono quasi i quattro metri di diametro. Furono commissionati per conto del sovrano dall’allora suo ambasciatore a Roma, il cardinale d’Estrées, e oggi sono conservati ed esposti alla sede Mitterand della Biblioteca Nazionale di Francia. Alla fine del Seicento, questi globi divennero talmente celebri da scatenare una febbre di domanda – e il frate Coronelli divenne una celebrità nei circoli aristocratici e accademici. I globi riproducevano il pianeta conosciuto, dove la California era un’isola, dove il luogo di nascita di un duca ereditario era più prominente di una catena montuosa, dove ogni angolo del pianeta era rappresentato da una fantasmagoria. Quando Napoleone conquistò Venezia, quando portò via i Leoni d’Oro e le Nozze di Cana dal refettorio di San Giorgio dove oggi si dispone la mostra di Homo Faber, Napoleone richiese anche i due globi del Coronelli del Convento di Sant Agostino. Il nobile Giovanni Vertova riuscì a nasconderli, e oggi questi due globi sono si trovano alla Biblioteca Civica di Bergamo invece che in un salone del Trianon.

Il legno di larice dell’altopiano di Asiago e la resine mescolate a farine

Studiando a fondo ogni pagina dell’Epitome Cosmografica del Vigorelli così fortunosamente ritrovato e acquistato, Leonardo Frigo riesce a seguirne l’istruzione e la raccomandazione, ritrovando l’arte della costruzione del globo di carta. I materiali sono gli stessi di quelli che si adoperavano nel Seicento, così come le tecniche artigiane. Il legno – come tutto il legno secolare di Venezia – proviene dall’altopiano di Asiago, un larice. Così la resina che si raccoglie facendone piangere il tronco, del larice, e raccolte le gocce queste si mescolano alla farina per ottenere colla. Per produrre la carta, Leonardo Frigo è andato a Fabriano, e insieme a un tecnico dedito quanto lui, ha costruito un telaio apposito per trattare la stessa miscela di cellulosa che si usava ai tempi e che il libro del Coronelli descrive nella filigrana con un dettaglio quasi chimico e microscopico. La carta deve essere abile alla curvatura necessaria per esser disposta sulla sfera, calcolando la retrazione dovuta all’umidità della colla fresca e della tensione della disposizione dopo l’asciugatura.

In mostra a Homo Faber, in una stanza dedicata al viaggio come fase di ogni nostra esistenza, Leonardo Frigo presenta la lavorazione in corso di un globo dal diametro di quasi due metri, per la commissione di un cliente inglese: l’ordine è la descrizione del mondo dantesco, non di questo nostro universo. Nelle geografia, comprenderemo l’ingresso degli Inferi, e il monte del Purgatorio. Ne realizzerà tre esemplari – uno per la committenza che lo ha reso possibile, uno in vendita per un valore di 300 mila euro, e uno dedicato a una vendita per raccolta fondi destinati alla beneficenza. Per compierlo, per poterlo consegnare, ci vorranno in totale due anni e mezzo: adesso ne possiamo vedere la sfera pronta in ogni sua parte, rivestita di carta. Su un tavolo a fianco sono le lastre in rame, incise – perché ogni disegno viene prima impresso tipograficamente per avere la perfezione della stampa, e poi colorato a mano. Sulla parete, appesi, alcuni spicchi che sono i fusi della latitudine terrestre. La sfera è posata su una base in legno e sarà completa quando altri cerchi, sempre in legno andranno a disporre gli strati celesti, le orbite dei pianeti verso il Paradiso. Il monte del Purgatorio sarà un manufatto in ottone, tridimensionale.

Dilungarsi sul lavoro di Leonardo Frigo serve a dare un esempio di quanto, e di tanto, la mostra di Homo Faber vuole raccontare al pubblico, di quale approfondimento potrebbe averne bisogno. La critica che si può fare è sulla quantità di queste storie, sulla densità dell’esposizione, sull’esagerazione della raccolta che a volte, purtroppo, ricorda un mercato delle pulci a Parigi. Non se ne vuole questionare il valore (forse altri come Leonardo Frigo troveranno qui cimeli a sconvolgere la loro la vita) ma oggi, qui a Home Faber così come in quanti altrove, dovrebbe valere la regola del meno ma meglio. Lo stesso catalogo della mostra non riesce a dare spazio a tutti – sempre con il nostro Leonardo Frigo a esempio, lì non ve ne trova spazio.

Homo Faber e le fasi della vita: didascalie su QR code

La mostra di Homo Faber si sviluppa secondo le fasi della vita. L’infanzia e l’adolescenza con i loro giochi, la celebrazione, il corteggiamento e l’amore, il viaggio che dicevamo qui sopra, il patrimonio, i sogni finanche l’aldilà. Seguendo il percorso, la miriadi di oggetti disposti portano solo un QR code come didascalia, e la fruizione delle informazioni e degli approfondimenti risulta ostica e lunga. Immaginate la scena di un pubblico in visita a tanta ricchezza, col collo abbassato sul proprio cellulare come robot replicanti, per leggere le didascalie su quanto sono fermi innanzi. Sarebbe forse stato opportuno, per ogni oggetto, avere una buona didascalia, anche solo in lingua inglese se la traduzione fosse complicazione estrema, dove la lettura su supporto fisico dia complemento a una visita che è esperienza umana e non digitale.

La meraviglia e il concetto di craftcore

Artigianato vuol dire lavoro manuale, senza supporto – o limitato supporto – di macchinari a motore; comunque, realizzazioni a pezzo unico o serie limitata. Il concetto di craftcore: ovvero quando il punto primario e prioritario, il punto di partenza, è l’abilità tecnica attivata sulle risorse disponibili sia del distretto locale sia della filiera corta. In parole più semplici: craftcore significa che una meraviglia nasce dalla tecnica disponibile e non viceversa, quando la meraviglia è l’idea e bisogna inventarsi un modo per realizzarla. Il craftcore dovrebbe essere sottolineato in una mostra come Homo Faber con l’invito a usare materiali locali e tradizionali, legno massello, vetro e ceramica, fibre naturali – e ad evitare plastica, resina chimica, filati acrilici per ricami fosforescenti, vernici tossiche e poliuretani indistruttibili. L’artigianato in mostra a Venezia dovrebbe far parte della conversazione culturale globale di una produzione che sappia scegliere filiere positive per l’impatto della loro traccia – sia sociale, che a Homo Faber certamente si conferma, sia ambientale che forse Homo Faber trascura.

Da una parte, possiamo considerare che l’artigiano, producendo pochi pezzi per definizione, non ha la necessità di ragionare sullo scarto, sui residui e sulle emissioni del proprio lavoro artistico perché le quantità sono così piccole da essere ininfluenti. Dall’altra parte, siamo in una mostra che deve portare un messaggio di ricerca, prospettiva, critica e avanguardia. Senza questo messaggio, si rischia l’effetto di una mostra che si accontenta del complimento di una lunga fila di spettatori davanti alla biglietteria.

Carlo Mazzoni