L’Italia può tornare a puntare sul lino? 100 ettari per l’industria tessile

Sostenibile e tracciabile, la produzione interna di lino può riportare il Paese ai fasti industriali del passato? Il Linificio e Canapificio Nazionale ha fatto rinascere 100 ettari di coltivazione di lino nazionale

Il lino d’Italia – recuperare la filiera italiana in nome della sostenibilità

Nei dintorni di Bergamo, ad Astino, uno dei molti campi verdi che incorniciano la statale di provincia in uscita dal centro urbano, in apparenza anonimo, racconta di un passato tessile glorioso e apre a nuove possibilità per il futuro. Lì adesso crescono piante di lino, come succedeva secoli fa, ripiantate sul territorio – non senza difficoltà – dal Linificio e Canapificio Nazionale, che nella sede di Villa d’Almè, bagnata dal Brembo, le lavora anche.

Al suo interno nascono i capi di baluardi del Made in Italy, apprezzati in tutto il mondo per le loro capacità termoisolanti: tengono caldo d’inverno e fresco d’estate. Se ne torna a parlare in un momento storico come quello attuale, dove la sostenibilità è una necessità e non più un’opzione. Per coltivare il lino servono pochi pesticidi e meno acqua che per altre piante, non distrugge il terreno e tutti gli scarti possono essere riutilizzati, ad esempio per sviluppare imballaggi biodegradabili e compostabili.

La scommessa del Linificio e Canapificio Nazionale

Piante italiane, fibre italiane, vestiti italiani. Una scommessa più coraggiosa che nostalgica, per chi vorrebbe veder rifiorire il tanto agognato ritorno di una filiera tessile tutta interna ai confini nazionali. Non è secondario in questo progetto di rigenerazione liniera l’approccio economico: ai coltivatori è garantita la redditività, con il Linificio che mette sulle proprie spalle il rischio d’impresa. Non lo è nemmeno la filosofia alla base.

Si parla spesso di block-chain e qui si sta provando a creare un sistema dove sarà possibile conoscere ogni passaggio del processo produttivo. Dal seme alla fibra, dal campo al filatoio, rocca per rocca. Almeno per il lino: la canapa lavorata al Linificio, un tempo centrale nella produzione italiana, è molto meno del lino e viene da Francia e Cina, anche se ci si sta cercando di aprire alla coltivazione belga.

Fibra millenaria – dall’Egitto all’Italia, dalle vele ai pannolini

Il lino, di cui si ha traccia già nel 7000 a.C, è nato probabilmente tra Egitto e Mesopotamia, dove era usato anche per bendare le mummie. A portarlo in quella che oggi chiamiamo Europa si pensa furono i Fenici. Sappiamo che lo utilizzavano già gli Etruschi e poi gli antichi Romani, che lo coltivavano anche. Oggi lo accostiamo all’abbigliamento, ma per millenni è stato l’elemento principale per reti da pesca, vele navali, lenzuola, tovaglioli e fazzoletti. I bambini in passato venivano fasciati proprio con il lino: è così che è nata la parola pannolino.

L’ascesa e la scomparsa del lino in Italia

Durante l’Ottocento, con la Seconda Rivoluzione Industriale che galoppava, l’Italia era uno dei principali produttori di lino (e insieme di canapa). Li si coltivava, li si lavorava. Nella seconda metà del secolo, l’imprenditore Andrea Ponti riunisce piccole realtà del territorio lombardo: la Ceriani & C. di Fara Gera d’Adda, dove venne concentrata la filatura a umido, e la Battaglia & C. di Cassano d’Adda, a cui poi si aggiunse la Maggioni & C. Il 14 gennaio 1873 nasceva il Linificio e Canapificio Nazionale, che solo tre anni dopo diventa la terza azienda italiana a essere quotata alla Borsa Valori di Milano.

Tutto crolla dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando nuove fibre più economiche (sintetiche, NDR) prendono il posto del lino. Mentre gli opifici dello Stivale sparivano, il Linificio e Canapificio Nazionale non ha mai chiuso i battenti. Parte del Gruppo Marzotto, oggi spinge su tecniche di lavorazione all’avanguardia. A Villa d’Almè si produce il filato più sottile del mondo, numero metrico 110. Per rendere l’idea, uno dei loro clienti utilizzata un filato di numero metrico 90 per i fazzoletti della famiglia imperiale giapponese. Intanto si prova a recuperare l’ormai defunta tradizione di filatura d’Italia.

Cento ettari di lino sparsi per l’Italia, da Bergamo a Prato, in arrivo dalla Normandia

Il Linificio e Canapificio Nazionale è partito da tre ettari e adesso può contare in tutto su 100 ettari coltivati per il lino lungo lo Stivale. Non solo nella bergamasca, ma anche nei dintorni di Padova e di Prato. Le migliori, spiega l’agronoma Clara Dughetti, al momento sono quelle toscane, un po’ per il clima e un po’ per la dedizione del territorio a mantenere alto il nome del distretto tessile pratese. Il lino d’Italia – sulla carta Lino d’Italia, con la L maiuscola a sottolineare l’unica paternità di Villa d’Almè – è però in realtà italofrancese, a essere precisi.

A fornire i semi al Linificio è infatti Terre de Lin, cooperativa normanna che può contare su 20mila ettari e 750 agricoltori. Insieme a poche altre realtà detiene il monopolio sul campo: il 90% della produzione europea è concentrata tra la Francia (con la Normandia), il Belgio (con le Fiandre) e un po’ nei Paesi Bassi. Lo è per forza di cose. Intanto per il clima oceanico: estati fresche, umide e piovose, non i 30-40°C che battono su Bergamo. Poi per il suolo, che ha tutte le sostanze organiche che servono al lino per crescere in salute e che è compatto al punto giusto, capace sia di trattenere l’acqua che di sostenere le radici.

La coltivazione del lino – la semina e la fioritura

Anni di lavoro testardo hanno permesso al Linificio di provare a ricreare una coltivazione nazionale di lino. Si è partiti verso la fine dello scorso decennio. I primi raccolti sono arrivati in uno dei momenti peggiori per Bergamo, durante il Covid-19. Si continua ancora a sperimentare: ogni anno bisogna ritararsi sui rapidi cambiamenti climatici, affidarsi a quando la pioggia decide di scendere e controllare l’inquinamento. Si segue una rotazione culturale ogni quattro-sette anni, su terreni dove prima c’erano orzo e sorgo, sulla base dei principi dell’agricoltura rigenerativa.

Si semina poco prima che arrivi la primavera, in genere durante le prime due settimane di marzo. Poi bisogna aspettare all’incirca 100 giorni per vedere la fioritura. Verso giugno sbucano i fiori azzurri, su steli dritti (solo in apparenza fragili e sottili), quando la pianta è ormai a circa un metro e mezzo. Sbocciano la mattina, appassiscono a mezzogiorno. La rapidità di crescita evita che si accumulino concentrazioni elevate di sostanze come cadmio, litio e simili.

Dalla fioritura alla macerazione, dalla raccolta alla stigliatura

Dopo la fioritura si gettano le basi per la lavorazione della pianta. Quando gli steli si defogliano è il momento della strappatura: vengono disposti a terra, in andane, intorno alla prima metà di luglio, usando un’apposita macchina strappatrice. A terra, senza uso di acqua, si passa alla macerazione. Le andane vengono lasciate a terra per circa tre settimane, rovesciandole da un lato all’altro con la rivoltatrice, così che la macerino in modo omogeneo. Quando la fibra si separa dalla paglia, si può passare alla raccolta.

A questo punto lo stelo da verde è ormai diventato grigio-marrone. Le rotoimballatrici raccolgono i fasci in balle e aprono la strada alla stigliatura: all’interno della stigliatrice, rulli e lame schiacciano e battono il lino per stimolarne la decorticazione, cioè la separazione delle paglie – le parti legnose – dalla fibra. Questa fase si svolge però in Francia: in Italia mancano gli impianti di stigliatura. Poi torna qui per i passaggi finali.

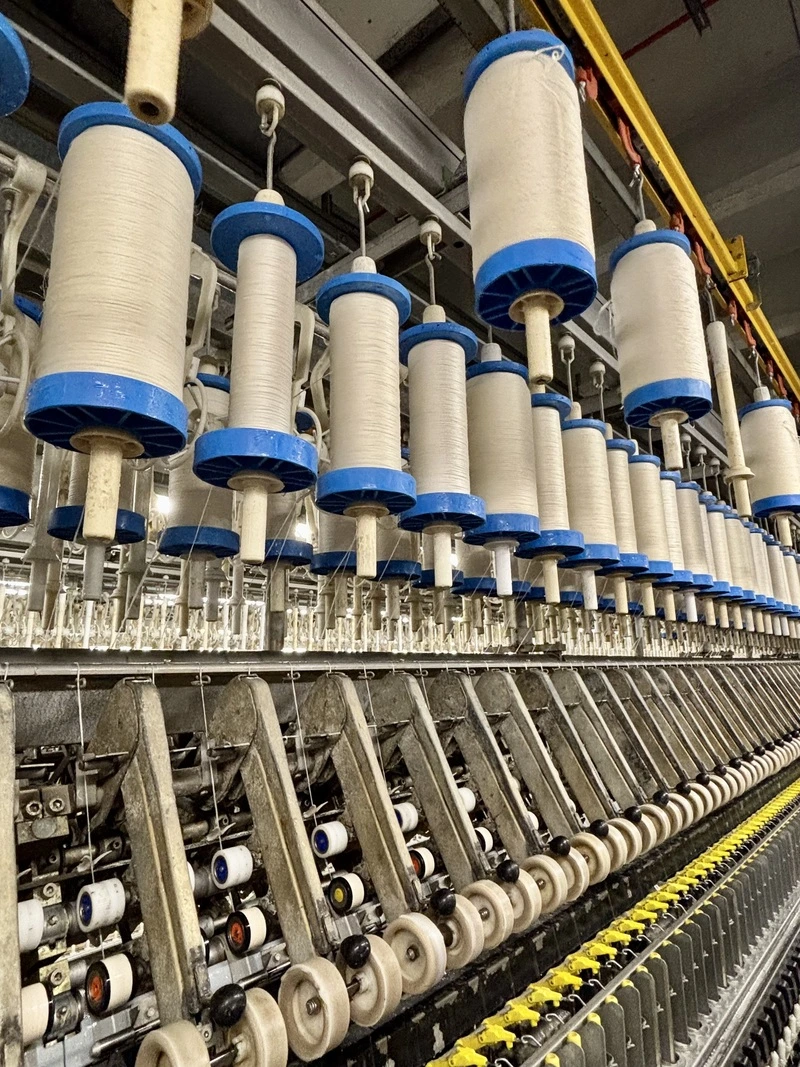

Dalla classificazione alla roccatura

Il lino non è tutto uguale: molto dipende dal suo grado di macerazione. Dopo la decorticazione si passa quindi alla classificazione del risultato, sulla base di parametri come la finezza e la resistenza. Le rotoballe di lino stigliato passano su un tappeto scorrevole, dove un campo di pettini (su mantelli che ruotano in perpendicolare) parallelizzano le fibre, che sono così affinate e sovrapposte.

Si forma un nastro pettinato continuo. Le fibre più deboli sono raccolte per essere poi utilizzate in mischia con altre fibre oppure nel processo di filatura a secco. Le altre possono passare alla filatura a umido. Prima però si va al candeggio, un processo sbiancatura e bollitura in vasca che ne aumenta la filabilità. Terminata la filatura, con aria calda (o in alternativa radiofrequenza) si asciuga il lino. Manca solo la roccatura: il filo asciutto viene avvolto in tubetti di filatura, controllato da sensori elettrici ottici che – in presenza di variazioni significative del diametro – tagliano il filato. Così nasce il Lino d’Italia.

Giacomo Cadeddu

LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE – Fondato il 14 gennaio 1873, fila lino e canapa per abbigliamento, arredo e arredo casa. È Società Benefit e B Corp.

MARZOTTO LAB – Il Linificio e Canapificio Nazionale fa capo a Marzotto Lab, società del Gruppo Marzotto che si muove nel mondo delle fibre naturali, su tutte lana, cotone e lino.