Pelle di mela per il tessile, su lino e lana: alternative ai capi non sostenibili

La tradizione svedese e quella normanna si incontrano nel progetto di due designer della Swedish School of Textiles: scarti dai meleti svedesi diventano un’alternativa alla pelle tradizionale

Tra Normandia, Italia e Svezia – un esperimento tessile con pelle prodotta dalle mele dalla Swedish School of Textiles

Normandia, Svezia meridionale e Italia. Tre territori lontani, accomunati da un elemento: la coltivazione di mele, che trova rappresentazione materica nel progetto di due giovani designer, la normanna Margot Leverrier e lo svedese Jonas Gustavsson, studenti della Swedish School of Textiles dell’Università di Borås. La creazione si chiama Inherited: è la seconda classificata al Loro Piana Knit Design Award 2025. Ogni anno si chiede agli studenti delle scuole di moda in giro per il mondo di rielaborare un filato e le sue proprietà in un capo in maglieria.

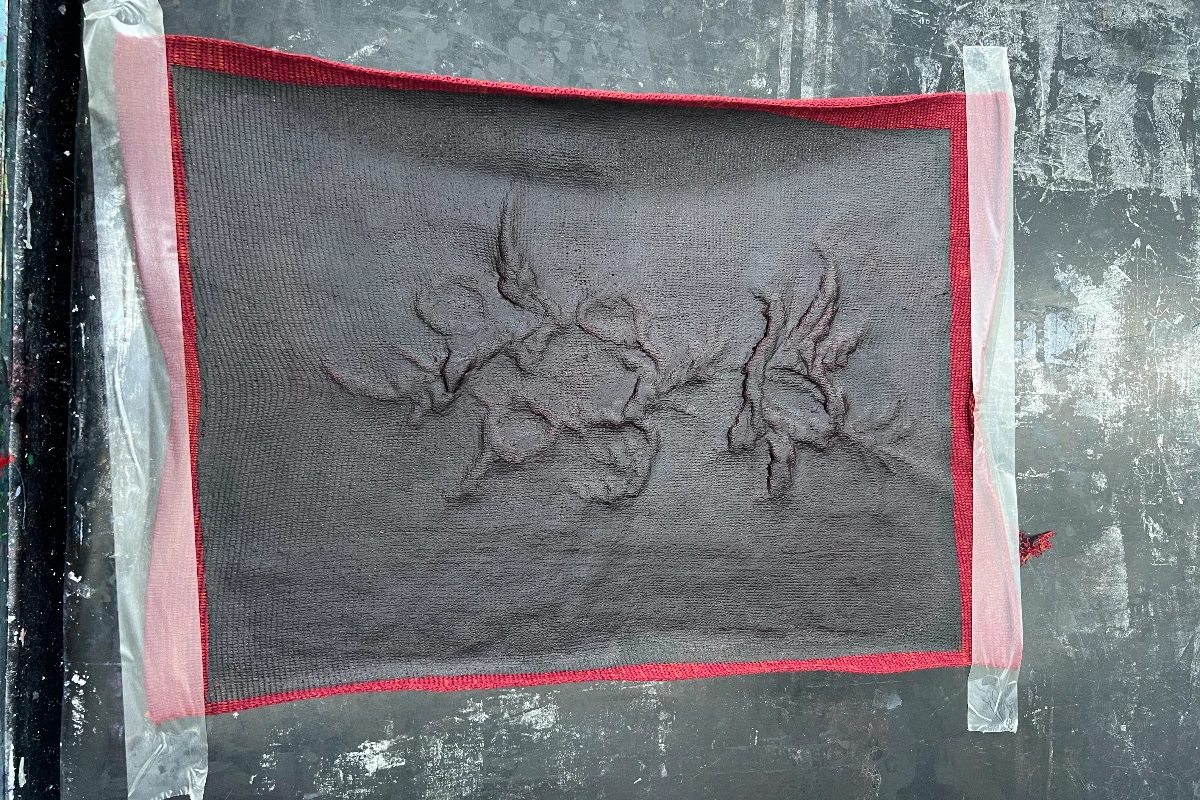

Per l’ultima edizione si è deciso di utilizzare il lino, reinterpretando in versione invernale. Leverrier e Gustavsson, i cui Paesi condividono una lunga tradizione tessile con il lino, dai folkdräkt svedesi alla biancheria normanna, hanno scelto di mischiarlo a lana e cashmere. Il risultato è stato poi rivestito da pelle prodotta con le mele. «Cercavamo qualcosa che potesse essere sostenibile al cento per cento, ma volevamo creare una sorta di effetto pelle. Il materiale è stato applicato sopra il tessuto lavorato a maglia, formando una sorta di pellicola che modifica la texture del capo», spiega Leverrier.

Dagli scarti delle mele un’alternativa sostenibile alla pelle tradizionale

Il risultato è una patina organica, prodotta utilizzando soltanto gli scarti di una fattoria a pochi chilometri di distanza dalla città di Borås, nella contea di Västra Götaland. Insieme a quella di Scania (Skåne), Österlen, Gotland e Öland, è la regione svedese dove la coltivazione di mele è storicamente parte integrante del tessuto rurale, grazie a un clima meno rigido che altrove. La scelta di questo materiale è poi un omaggio alla tradizione condivisa con la Normandia. Anche lì il paesaggio è segnato dai meleti che per secoli lo hanno abitato, plasmando il tessuto imprenditoriale. Con le mele, tra le zone del Pays d’Auge, Cotentin e Domfrontais, si produce il sidro, il calvados (distillato dello stesso sidro) e il pommeau, liquore a base di sidro e succo.

La pelle di mela diventa anche un richiamo all’eredità che unisce i Paesi dei due designer all’Italia, patria di Loro Piana. Le prime aziende a commercializzare la pelle di mela sono infatti italiane. Si può fare l’esempio della Frumat Leather di Bolzano – in Alto Adige questa frutta certo non manca – che già dal 2010 si muove in questo ambito. Per ottenere la pelle di mela, gli scarti vengono essiccati, polverizzati e poi mescolati con resine o elementi simili che li trasformano in fogli resistenti ma flessibili. La scommessa è che questi fogli siano compostabili e biodegradabili – e in tal senso sono presentati da Margot Leverrier e da Jonas Gustavsson come edibili. Simili alla pelle tradizionale, senza inquinare. Possono essere usati per la produzione di abbigliamento – scarpe, borse, portafogli e cinture – ma anche nel campo dell’interior design, per rivestimenti e oggettistica.

Dalla cocciniglia un’alternativa (non tossica) ai coloranti chimici

Anche per la tinta della pelle si è puntato su un processo tutto naturale. Scandagliando le opzioni disponibili tra i laboratori dell’Università, Leverrier e Gustavsson hanno scelto la cocciniglia, un insetto – il Dactylopius coccus, parassita delle piante, soprattutto dei fichi d’India – da secoli impiegato per la produzione di un colorante rosso intenso, l’acido carminico (o carminio). Se ne trova traccia già nel periodo precolombiano, nelle culture dei Maya e degli Aztechi, e poi in Europa dal diciassettesimo secolo in poi. Viene prelevato dal suo habitat, essiccato e polverizzato, per creare, a seconda del mordente e del pH, tonalità che vanno dal rosso vivo al rosa e dal fucsia al cremisi. Non è solo impiegato nel tessile, ma anche per creare rossetti e altri cosmetici, oltre che come tintura alimentare. Per la lavorazione del capo, spiega Leverrier, «abbiamo utilizzato sia le macchine per la tessitura industriale che un processo manuale». Metterli insieme «permette di vedere passo per passo cosa si sta facendo, di capire meglio il filato e di sperimentare per arrivare a risultati inaspettati».

L’aspetto umano della sostenibilità – un capo sintetico è un rischio anche per la salute

La parola che aleggia intorno a Inherited è una: sostenibilità. Gustavsson: «Mi infastidisce quando è usata come elemento di marketing. In Svezia è nel tessuto educativo. PQuando si parla di questo tema spesso non si guardi davvero al problema. Nel senso che si tralascia l’aspetto umano della questione, sotto due punti di vista. Il primo è come i lavoratori vengono trattati, il secondo ha a che fare con il modo in cui utilizziamo i materiali. Mi riferisco agli effetti che il filato di cui è fatto un indumento può avere su chi lo indossa. Tutti sappiamo che usare poliestere è sbagliato, conosciamo bene il problema delle microplastiche e il loro impatto sull’ambiente, a partire dagli oceani. Ma si riflette molto meno sui rischi che i materiali non sostenibili possono avere sulla struttura ormonale delle persone».

Gustavsson fa riferimento al rischio di assorbimento cutaneo di materiali tossici, di per sé basso, che però aumenta in caso di contatto prolungato con abiti sintetici, specie se prodotti con fibre sintetiche derivate dal petrolio, come appunto il poliestere. Contiene interferenti endocrini, come bisfenoli e ftalati, che possono arrivare a bloccare o limitare il funzionamento di ormoni come gli estrogeni o gli androgeni. «Tra l’altro – aggiunge Gustavsson – stare a contatto con queste sostanze fa anche male alle persone che creano gli abiti. Utilizzare materiali sostenibili rende anche più facile controllare il processo di produzione, anche dal punto di vista energetico, che è un altro grande tema legato alla sostenibilità».

L’insostenibile approccio capitalistico dell’industria della moda

I problemi nel mondo del tessile e della moda sono noti. Quali, quindi, le soluzioni? «Ci sono persone che stanno provando a smuovere le cose, ma sono soprattutto piccoli brand e non le grandi aziende», dice Leverrier. Che fa anche un esempio: «MaisonCléo, di Parigi, produce solo quello che le persone ordinano».

Gustavsson aggiunge: «Quello che è davvero insostenibile è l’approccio capitalistico alla moda che continuiamo a portarci dietro. Lo stesso vale per i sistemi di produzione, nel senso che spesso, quando si fa un ordine, ti chiedono di produrre almeno 100 capi. Chiaramente ci saranno avanzi e sovrapproduzione, se sei un designer emergente. È sistematico. Il problema viene da chi controlla la supply chain. Ed è nelle loro mani che resta il potere».

Designer, piccoli brand, aziende e consumatori – chi va considerato responsabile per l’insostenibilità della moda?

Lara Alvarez, tecnica didattica della divisione Tessuti, Ingegneria e Business dell’Università di Borås, è l’insegnante che ha supervisionato il progetto di Leverrier e Gustavsson: «La responsabilità del sistema viene scaricata sulle persone, ma non sono loro che devono risolvere il problema». Spesso, dice, il problema è anche interno alle aziende. Porta un esempio dalla sua esperienza: «Quando ero studentessa, il mio supervisor lavorava a un progetto per aiutare un’impresa sudamericana a ottimizzare il processo di taglia e cuci, portando lo spreco di tessuto al minimo. Ci eravamo anche riusciti, ma quando era arrivato il momento di stilare un budget, la compagnia è intervenuta e il risultato finale è stato compromesso.. Dentro una stessa azienda ci sono sempre più uffici e alcuni sono molto meno sensibili alla sostenibilità di altri».

A complicare la situazione, dice Alvarez, è anche il periodo di forte crisi economica che stiamo attraversando: «Non è un caso che Temu e Shein siano così popolari in questo momento. Molte persone non sono disposte a pagare prezzi alti». Le fa eco Gustavsson: «Le opzioni in circolazione ci sono, i capi sostenibili e organici si trovano. Sono le difficoltà economiche che spingono i consumatori verso altre scelte». Quando si parla di moda, bisogna poi considerare il fattore hype: «Per convincere qualcuno a investire un po’ di soldi su un buon capo serve che la percezione comune veda quel prodotto come meritevole di attenzione. Non penso si sia ancora a questo punto quando si parla di sostenibilità. Forse ci riusciremo in futuro. La speranza è più che altro in mano alle nuove generazioni».

Loro Piana Knitwear Design Award 2025

All’edizione 2025 del Loro Piana Knitwear Design Award hanno partecipato l’Accademia Costume & Moda (Italia), la Beijing Institute of Fashion Technology (Cina), l’École Duperré Paris (Francia), il Fashion Institute of Technology (Stati Uniti), la Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong), il Royal College of Art (Regno Unito) e la Swedish School of Textiles – University of Borås (Svezia).