L’etica del divertimento e un’architettura senza dogmi: l’eredità di Luciano Baldessari

Da Berlino a Milano e New York: il percorso di Luciano Baldessari tra design, architettura e teatro, in conversazione con Paolo Baldessari e Anna Chiara Cimoli – e una mostra a Rovereto

Paolo Baldessari racconta Luciano Baldessari

Mio zio Luciano era un uomo duro, ruvido, ma generoso. Puntuale come un orologio e molto severo in fatto di educazione. Ogni volta che veniva a trovarci in casa, instillava in noi un senso di timore. Era arguto e tagliente, con un amore per gli aforismi alla Kraus. Ricordo i suoi detti: “Se vuoi fare l’architetto, devi essere ricco o sposare una donna ricca” e “se fossi un cliente, chiederei all’architetto di mostrarmi i suoi progetti non realizzati.” Il suo saluto era “cin cin”. Il suo aperitivo preferito era il rabarbaro con seltz, ghiaccio e una scorza di limone. Abbiamo riproposto questa bevanda durante la presentazione della Fondazione C.A.S.V.A., istituita da Zita Mosca Baldessari in memoria dell’opera di Luciano, che lei amava chiamare Archi. Era un flâneur, un gentiluomo dal fascino e dall’eleganza centro-europea, che non rinnegò mai le proprie radici né la povertà della famiglia da cui proveniva. Preferiva abiti grigi dal taglio austero, giacche in pied-de-poule o velluto a coste, e camicie Oxford.

Lottò affinché il Comune di Rovereto acquisisse il fondo Depero in un periodo in cui la fortuna critica dell’artista futurista era pari a zero. Aiutò Melotti ad affermarsi e ospitò Carlo Belli durante la sua breve permanenza a Berlino. Coinvolse lo scultore Fausto Melotti e la coppia Figini e Pollini nella realizzazione del Craja Café a Milano, un luogo di spiriti e un crocevia di talenti — architetti, poeti, artisti, scrittori. Ambizioso e astuto, con grande intuito, non scelse Parigi, ma preferì immergersi nel crogiolo innovativo e rivoluzionario della Berlino pre-nazista. Il ricordo che ho di lui è testimoniato dai disegni che mi donò. Uno risale al suo periodo a New York, tra il 1939 e il 1945, e raffigura giocatori di basket. Io avevo quindici anni, e lui lo rese più prezioso con una dedica.

Paolo Baldessari, che gestisce uno studio pluripremiato a Milano e Rovereto insieme a sua sorella, ricorda suo zio. È il Vicepresidente della Fondazione C.A.S.V.A. (Centro di Alti Studi sulle Arti Visive) a Milano, che conserva la documentazione dell’opera di Luciano Baldessari dal 1915 al 1980.

I disegni di Luciano Baldessari

Presso il Politecnico di Milano è conservata un’altra collezione che raccoglie 174 progetti di urbanistica, architettura, installazioni e interni realizzati da Luciano Baldessari dal 1927 al 1982. Un’altra parte della sua eredità – la biblioteca personale, la corrispondenza privata e l’archivio fotografico – è giunta al MART Archivio del ‘900 (Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto). Molto del merito va alla sua seconda moglie, Zita Mosca, partner di lunga data nel lavoro dal 1967, che sposò nel 1982 sul letto di morte. Zita Mosca aveva lavorato come modella in gioventù e si unì allo studio rispondendo a un annuncio che cercava disegnatori. Divenne la principale collaboratrice di Luciano Baldessari. Era un’ottima cuoca e preparava piatti delicati al vapore nel grande attico/studio a Palazzo Cicogna, in Corso di Porta Romana 6, Milano, che vantava una terrazza ricavata nel tetto. Questa era adornata con alcune sculture in ferro colorate, progettate per il padiglione Breda e ora conservate negli archivi del C.A.S.V.A.

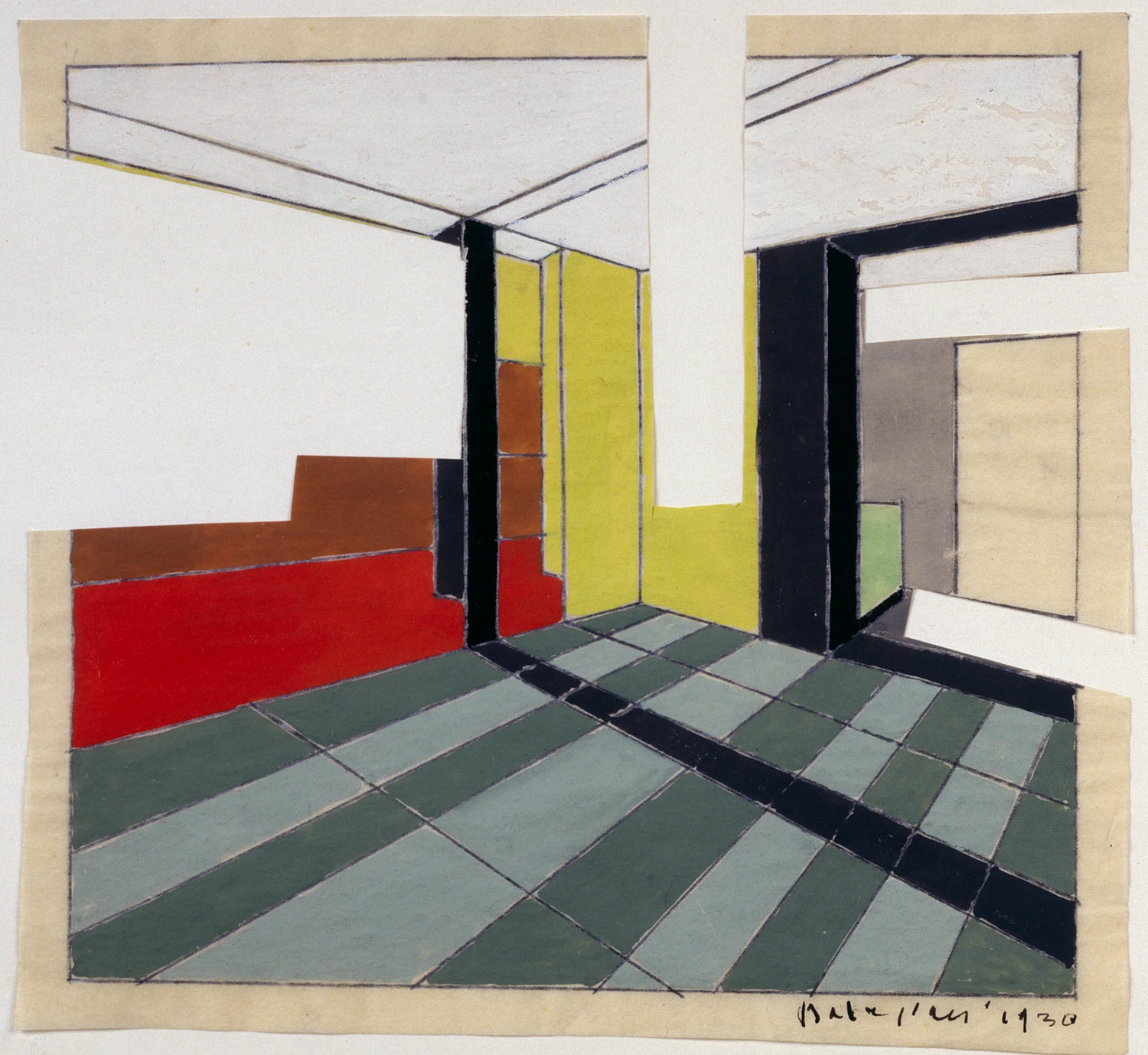

Le loro conversazioni erano arricchite da disegni e schizzi che spiegavano i progetti in corso e accompagnavano le discussioni tematiche. Oltre al disegno, Baldessari amava creare collage con ritagli di riviste per testare e combinare colori.

Il Teatro di Luciano Baldessari e la mostra a Rovereto

Ogni volta che lasciavamo la sua casa, io e mia sorella Michela, che studiava design industriale all’IED, Luciano ci donava sempre qualcosa. Uscivamo di lì emozionati e arricchiti dall’incontro. Nel gennaio 1982, Luciano e Zita ci chiesero di collaborare a un progetto per ricollocare gli archi della Sala dell’Aeronautica del 1934 a Rovereto, ricostruiti per la mostra sugli anni ‘30 a Palazzo Reale. Poiché sarebbero stati distrutti al termine dell’esposizione, e dato che raggiungevano un’imponente altezza di sei metri, li avevamo ripensati come sculture urbane rivestite in acciaio. Un’idea che è rimasta sulla carta. Archi è diventato il nome della collana pubblicata dalla Fondazione, il cui primo volume, Il tempo del Craja, è stato presentato a Milano lo scorso maggio.

Durante la sua carriera, Luciano Baldessari diceva: “Ho progettato molto, realizzato poco, e quel poco non per durare, ma il progetto è già una gioia sufficiente.” Creò molte installazioni effimere per mostre e fiere. Disegnava con rapidità e sicurezza. Stiamo preparando una mostra che apre il 16 dicembre presso il Teatro Zandonai di Rovereto (la prima sala pubblica del Trentino, eretta in legno da Filippo Macari nel 1783).

La mostra celebra il centenario della dedica del teatro a Zandonai e la sua inaugurazione nel 1924, a cui presenziò il principe Umberto di Savoia, con l’opera Giulietta e Romeo di Riccardo Zandonai. Il teatro rinacque dopo le devastazioni della Prima Guerra Mondiale, durante la quale era stato trasformato in stalla, alloggio per soldati e magazzino militare.

Il fulcro dell’esposizione sarà Riccardo Zandonai, il compositore e direttore d’orchestra nato a Rovereto, con il prologo, due atti e un epilogo su libretto di Arturo Rossato. Luciano Baldessari fu incaricato di occuparsi delle scene e dei costumi per la prima rappresentazione, che doveva tenersi al Teatro Sociale di Como nel 1927. Tuttavia, tutto rimase a livello di schizzi. Dopo vari rinvii, la prima ebbe finalmente luogo al Teatro San Carlo di Napoli il 4 febbraio 1928, con una messa in scena più tradizionale. Entro la fine di quest’anno, su nostra proposta, il giardino delle sculture del MART di Rovereto sarà intitolato a Luciano Baldessari.

Villa Letizia: il progetto di Luciano Baldessari a Caravate, vicino a Varese, un progetto concepito per Angiola Maria Campari

Nel 1962, Baldessari avviò una stagione creativa che rivelò la sua capacità di fondere poesia e funzionalità, forma e spirito. Tra le opere più significative di quell’anno spicca Villa Letizia a Caravate, vicino a Varese, un progetto concepito per Angiola Maria Campari. In questa residenza per ciechi, Baldessari si distaccò dai dettami più rigidi del razionalismo. Creò un luogo che è al tempo stesso un rifugio e una scultura, permeato da una sensibilità che interpreta l’architettura come spazio esperienziale.

La Cappella di Santa Lucia, all’interno del complesso, è una piccola Ronchamp italiana, dove l’eco di curve plastiche e vibranti risuona in un gioco di luci e volumi che evocano trascendenza. Questi progetti testimoniano il desiderio di Baldessari di esplorare nuovi linguaggi, restando però fedele alla sua visione dinamica dell’architettura, sempre aperta al dialogo tra uomo e ambiente, tra sacro e quotidiano.

Baldessari coinvolse il suo amico e alleato Lucio Fontana per il Condominio Milano

Il Condominio Milano a Rovereto è un edificio che sfida le convenzioni architettoniche e rivela un’idea dell’abitare in cui arte e forma trovano una sintesi elevata. Baldessari coinvolse il suo amico e alleato Lucio Fontana, con cui condivideva una visione di rottura ed esperimentazione. Fontana intervenne con uno dei suoi soffitti: una superficie in cui la materia prende vita, si apre in fenditure e rilievi nel gesso, portando la dimensione spaziale a un nuovo livello di espressività.

Il risultato è una fusione di linguaggi in cui la geometria rigorosa dell’architettura razionalista si unisce all’energia esplosiva del Concetto Spaziale, creando un dialogo tra contenuto e contenitore, tra rigore e gesto artistico. Già in precedenza, Baldessari aveva superato i confini tra scultura e architettura, abbandonando gli assi ortogonali e rompendo con il rigore dell’architettura razionalista degli anni ’20 e ’30.

La Campana dei Caduti

Il monumento per la Campana dei Caduti a Rovereto rimase un profondo rimpianto per Baldessari, che partecipò e vinse il concorso per la sua realizzazione tra il 1961 e il 1964. Sebbene il fulcro della sua attività fosse a Milano, dove aprì il suo primo studio in via Santa Marta nel 1928, Baldessari era profondamente legato alla sua città natale. Milano, con la sua frenesia, le ambizioni e la sete di innovazione, divenne il palcoscenico ideale per un architetto e scenografo dalla mente libera e irriverente, una continua palestra di sperimentazione. Milano riflette fedelmente l’anima di Baldessari, sospesa tra tradizione e avanguardia, in una continua interpretazione dello spazio urbano.

La Sala delle Cariatidi

Il restauro della Sala delle Cariatidi di Piermarini, a Palazzo Reale a Milano nel 1971, segnò per Baldessari un momento di riflessione e di ritorno interiore, quasi un ponte temporale verso la Berlino della sua giovinezza. Quella capitale europea, che negli anni ‘20 e ‘30 pulsava di avanguardia e tensione innovativa, rivisse nell’Hansa-Viertel con il grattacielo progettato per l’Interbau, costruito a Berlino tra il 1955 e il 1957 insieme all’architetto M.P. Matteotti e all’ingegnere Saliva.

La Sala delle Cariatidi, neoclassica, fantasma spaziale del tardo Settecento, popolata da frammenti di sculture in stucco e decorazioni devastate dai bombardamenti alleati del 1943, divenne sotto le sue mani un palcoscenico sospeso tra rovina e rinascita. La memoria dialoga con il presente in un gioco di equilibrio formale e strutturale. L’eco delle scenografie di Max Reinhardt e il rigore funzionalista appreso a Berlino trovano qui una nuova risonanza.

La lampada Luminator in acciaio cromato, progettata da Baldessari nel 1929

La lampada Luminator in acciaio cromato, progettata da Baldessari nel 1929, si distingue come un’icona del design modernista, una sintesi di avanguardia, funzionalità e plasticità luminosa. Le forme antropomorfe evocano il movimento rotante di una danzatrice. Questa lampada non è solo un oggetto d’arredo, ma un manifesto visivo che attinge a un incrocio di influenze. Da un lato, richiama l’estetica geometrica e teatrale di Oskar Schlemmer, con i suoi corpi meccanizzati e stilizzati del Bauhaus; dall’altro, affonda le radici nella dinamica propulsiva del Futurismo, con la sua tensione verso il progresso tecnologico e la velocità.

Baldessari orchestrò una sottile tensione tra forma e funzione: una colonna verticale e slanciata che canalizza la luce, incarnando un rigore formale che non rinuncia mai a una delicata poesia spaziale. La Luminator celebra la fusione tra arte, architettura e design in una visione pionieristica che anticipa i tempi e rimane fedele allo spirito avanguardistico del suo creatore.

Prodotta inizialmente grazie all’imprenditore Antonio Bernocchi, la Luminator Italiana ne curò l’edizione nel 1931. Successivamente, il brevetto passò a Luceplan nel 1979. Recentemente, è tornata in produzione grazie a Codice Icona, un’azienda di Verona che identifica e rilancia oggetti emblematici dei grandi maestri del XX secolo.

Il Caffè-Bar Craja di Milano, smantellato nel 1964, situato in Vicolo Santa Margherita

Nel 1930, a Milano, Luciano Baldessari progettò un’opera di grande significato simbolico: il Caffè-Bar Craja, smantellato nel 1964, situato in Vicolo Santa Margherita. Coinvolse i giovani Luigi Figini e Gino Pollini, neo-laureati sotto la guida di Piero Portaluppi. Per gli interni chiamò Marcello Nizzoli, responsabile del manichino metallico che richiama Oskar Schlemmer, e il conterraneo Fausto Melotti, che realizzò la fontana in metalli nichelati. Gli arredi in legno furono affidati a Melchiorre Bega.

A pochi passi dalla Scala e dalla Galleria del Milione, il Craja, come il Cabaret Fledermaus di Vienna, il Cabaret Voltaire di Zurigo e l’Aubette di Strasburgo, era un laboratorio di idee futuristiche, soprattutto sotto il regime totalitario fascista. Un’avanguardistica stazione planetaria di pensiero razionalista e anti-borghese, alternativa all’ornato sovraccarico dei caffè storici ottocenteschi del centro di Milano.

Tra i frequentatori figuravano Marinetti e Persico, direttori d’orchestra come Toscanini e Victor de Sabata, de Chirico e Sarfatti, i pittori Chiaristi e il Gruppo del Campo Grafico. Questi animavano dibattiti accesi, spesso culminanti in dispute violente. Come li descrisse lo scultore Luigi Broggini, erano “anarchici ribelli, disperati per amore e passione.” Baldessari, tuttavia, si distanziò presto da questo ambiente non appena si sentì imprigionato. Ancora una volta si ribellò, rifiutando di essere un ingranaggio in un sistema culturale omogeneo. Un memoriale scritto dal proprietario del caffè è stato recentemente curato dalla Fondazione C.A.S.V.A. e pubblicato da Nomos.

Luciano Baldessari alla Triennale di Milano

Luciano Baldessari lasciò un segno indelebile nella Milano del Novecento con edifici che incarnano un dialogo tra sperimentazione e rigore funzionale. Tra le sue opere più emblematiche degli anni ‘50 spicca il complesso per Breda, dove l’architettura industriale viene reinterpretata in chiave modernista, con un approccio audace e visionario che riflette l’essenza di una metropoli proiettata verso il futuro.

Analogamente, alla Triennale di Milano, Baldessari concepì spazi espositivi che trascendevano la semplice funzione, trasformandoli in una sorta di teatro architettonico. Qui i visitatori si trovavano immersi in un’esperienza sensoriale e concettuale, in cui la forma diventava linguaggio.

Sul soffitto del grande scalone della Triennale, nel 1951, Lucio Fontana installò la sua nube luminosa, oggi conservata al Museo del Novecento. Questi edifici si intrecciano con un tessuto urbano in continua evoluzione, il cui respiro cosmopolita richiama l’eredità centro-europea dell’architetto. Baldessari distillò nelle sue creazioni una sintesi inedita di razionalismo e avanguardia, uniti da un lirismo spaziale sottile e coinvolgente.

Anna Chiara Cimoli, Presidente della Fondazione C.A.S.V.A.

Anna Chiara Cimoli, Presidente della Fondazione C.A.S.V.A., insegna Storia dell’Arte Contemporanea presso l’Università degli Studi di Bergamo. Sono stata amica di Zita Mosca Baldessari per tre decenni – Zita è scomparsa nel 2021. Alla sua morte, decise di affidarmi la presidenza della Fondazione C.A.S.V.A., che aveva istituito secondo la sua volontà, donando alla città di Milano sia la collezione archivistica in suo possesso, sia i dipinti e lo studio.

Zita, pari a Baldessari come collega, era allergica all’idea di essere una vestale o custode della memoria. Difendeva con forza la sua competenza come architetto e designer, nonché la sua identità. Entrò nella vita di Baldessari nel 1967. Sapeva che cercava un collaboratore e si presentò, salendo fino al piano dove Baldessari aveva studio e abitazione. Fu amore a prima vista. Baldessari non la lasciò più andare, perché era una designer seria e preparata, oltre che una donna di fascino e intelligenza.

La loro storia si intreccia con un tema caro all’architetto: la moda. Baldessari amava profondamente la moda, che per lui era un altro modo di esprimersi, un universo concentrico in relazione ai vari linguaggi visivi. Come la fotografia, il cinema e la musica, la moda rappresentava per Baldessari un pezzo di un vasto mosaico creativo. Durante gli anni trascorsi a Berlino, dal 1922 al 1927, Baldessari si immerse nell’Espressionismo e nell’atmosfera del Bauhaus, dove un’arte fluiva nell’altra. Forse gli shock dell’Espressionismo si erano in parte attenuati, trovando una dimensione più vicina alla Nuova Oggettività. Oskar Schlemmer fu un punto di riferimento per Baldessari: danza, teatro, corporeità. Il lavoro di Baldessari è intriso di corporeità.

Nel 1939, Baldessari si trasferì a New York

Era molto abile con le lingue, ne conosceva diverse. Partì per gli Stati Uniti facendo affidamento esclusivamente sul suo talento. Alcuni contatti derivavano da progetti immaginati per Milano, ma mai realizzati, come il complesso di Piazza San Babila, che includeva un cinema, un teatro, un’area residenziale e negozi. Grazie ai clienti americani di questo progetto, legati alla famiglia Rockefeller, decise di partire. Tuttavia, questa prestigiosa opportunità non portò a risultati concreti. Non si conoscono commissioni architettoniche di successo negli Stati Uniti per Baldessari.

Il suo titolo di laurea al Politecnico non era riconosciuto negli USA, e l’Italia fascista rappresentava un ulteriore ostacolo. In quegli anni, gli architetti italiani negli Stati Uniti faticavano a firmare e costruire. Baldessari, con la sua tipica umiltà – nonostante fosse un maestro del disegno e della pittura – si iscrisse a corsi come un comune studente. Frequentò ambienti interessanti intorno al MoMA, a Philip Johnson e a Calder.

Presso il MART di Rovereto sono conservati tutti i programmi dei balletti, opere e spettacoli teatrali che Baldessari frequentò a New York. Una commissione interessante gli fu affidata da Elizabeth Arden per un teatro della moda: l’idea era che tutto avvenisse in un vero teatro. Baldessari immaginò una struttura di cui non abbiamo progetti, solo visioni piene di persone, movimento, dinamismo e luci. Si ha quasi l’impressione di sentire il brusio della folla, un’idea che aveva assorbito direttamente dagli anni berlinesi.

Il progetto non fu mai realizzato, e non abbiamo documentazione che ci aiuti a comprenderlo ulteriormente. Tuttavia, come sempre nel lavoro di Baldessari e dei grandi pensatori, nulla va mai perso. Alcune di queste intuizioni riemersero quando tornò in Italia alla fine degli anni ’40, visibili negli allestimenti per la Triennale di Milano o nelle grandi esposizioni, tra cui quella sugli Etruschi e la mostra su Vincent Van Gogh.

Baldessari non partecipò mai ai dibattiti politici

A differenza di altri architetti che fecero dell’architettura un vessillo di militanza, Baldessari non partecipò mai ai dibattiti politici. Mantenne una distanza critica, libero da vincoli ideologici. Tuttavia, si batté fieramente su questioni politiche. Si definiva anarchico, pur non avendo mai aderito al movimento anarchico. Conservò un atteggiamento libertario combattivo, un bisogno di indipendenza oltre i vincoli, individualista e politicamente consapevole fino agli ultimi giorni.

Molte delle sue lettere private contengono osservazioni pungenti e critiche taglienti. Baldessari ruppe molte amicizie a causa di disaccordi politici. Ogni volta che percepiva un’atmosfera corporativa, fuggiva. Si distanziò dal razionalismo e dall’intero circolo intorno al Caffè Craja. Qualsiasi gruppo suscitava in lui una reazione allergica. Questo atteggiamento gli costò caro. Tornato in Italia dopo la guerra, fu etichettato come uno che “non c’era stato,” che aveva rinunciato alla lotta. Evitò i concorsi, perché li percepiva come ambienti corporativi, e non voleva essere lusingato in alcun modo. Zita era simile a lui: riservata e quasi ermetica. Forse, per questo, non ottennero la fama che avrebbero meritato. Tuttavia, il lavoro di Baldessari parla da sé.

La sua prima moglie, Shifra Gorstein, sposata nel 1965, era un’attrice e performer della scena berlinese degli anni ‘20 e ‘30. È stata trovata una fotografia online che la ritrae in costume da bagno accanto a Walter Gropius a Monte Verità, scattata da Josef Albers. Shifra era una donna speciale, di cui rimangono pochissime tracce. Ad un certo punto sviluppò una malattia mentale e, quando Zita conobbe Baldessari, lui era ancora sposato con Shifra, già ricoverata in una struttura di cura. Zita aveva pochi ricordi e immagini di lei; forse l’aveva incontrata di persona. Un fantasma del Bauhaus, come Zelda per Fitzgerald, in una clinica per disturbi nervosi.

Zita Mosca Baldessari

Zita era più giovane di 40 anni e vissero insieme senza legami legali fino al matrimonio, celebrato sul letto di morte di Baldessari. Totale libertà di pensiero. Non li ho mai visti insieme, ma conoscevo bene Zita e sapevo che non vi era alcuna traccia borghese nella loro relazione. Erano persone aperte e libere. Credo che il loro legame intellettuale li abbia tenuti uniti fino alla fine.

Zita era profondamente milanese, figlia di ingegneri milanesi da generazioni. Amava esprimersi in quel dialetto milanese ormai perduto. Era una persona vivace e colorata nelle sue interazioni.

Baldessari era forse più scenografo che architetto

Le sue visioni, che fossero dettagli architettonici o progetti edilizi, erano incorniciate. Guardava ai suoi disegni come attraverso un cannocchiale teatrale. Un dispositivo mentale che lo portava a vedere ogni cosa come se fosse su un palcoscenico. Chi studia i suoi disegni lo comprende. Baldessari non seguiva uno stile, un dogma o un manifesto.

Negli anni ‘30 riuscì a essere astratto in un teatro borghese, lavorando con Max Reinhardt e poi passando con naturalezza al teatro più radicale e avanguardista di Piscator. Attraversò territori opposti senza mai conformarsi. Baldessari non ragionava in termini binari, opportunità mancata o meno. Per lui il tempo tornava, rielaborava anni dopo i suoi passi creativi, reinterpretandoli con la mente del momento. Un discorso unificato e continuo, senza pause.

Villa Letizia

Negli anni ‘60 a Caravate, in provincia di Varese, Baldessari lavorò su Villa Letizia, commissionata dalla famiglia Campari-Migliavacca, connessa a lui attraverso l’amicizia con Depero. Il progetto mirava a restaurare un edificio storico in una splendida area collinare, adattandolo come residenza per ciechi. Era avanti nei tempi in termini di sensibilità: quando l’accessibilità non era ancora un tema discusso, Baldessari immaginò percorsi tattili e olfattivi per aiutare le persone.

Ad esempio, il sentiero dalla residenza alla cappella era contrassegnato da fragranze naturali come lavanda e timo, per guidare attraverso l’olfatto. Il giardino fu progettato per giocare con luce e ombra, rendendoli intelligenti e sensibili. Le unità abitative erano piccole, pensate per favorire la massima autonomia possibile, pur essendo una struttura para-ospedaliera.

La cappella di Santa Lucia, che ospitò inizialmente le ceneri di Baldessari prima che fossero trasferite a Rovereto, necessita di restauro. La Fondazione C.A.S.V.A. vorrebbe valorizzarla non solo come luogo di culto, ma anche come piattaforma per riflettere sull’accessibilità.

Le lettere di Baldessari

L’ultimo punto è l’etica del divertimento. Il divertimento non è accessorio, ma una componente del progetto. Progettare mondi è un modo di vivere e di essere nel mondo. Le lettere di Baldessari, che saranno pubblicate, sono un’esperienza sublime anche dal punto di vista letterario, raccontando di un uomo che si divertiva mentre creava.

Un insegnamento da ricordare quando ci si lamenta: vivere tutto come tormento o sforzo immenso. La capacità di esprimere piacere, anche nella frustrazione e nei momenti difficili, fa la differenza. Come a dire: Sono qui, quindi non posso non divertirmi, non posso non godere appieno di questa situazione.

Note Biografiche su Luciano Baldessari

Luciano Baldessari nacque a Rovereto, vicino a Trento, nel 1896 e morì a Milano nel 1982. La sua indipendenza concettuale gli costò spesso caro in un sistema che richiedeva fedeltà. Nel 1939 fuggì a New York, non solo per scappare dalla guerra, ma anche dal totalitarismo oppressivo imposto dal fascismo in Italia. Nonostante le difficoltà, Baldessari stabilì connessioni importanti: conobbe Alina Griffith, cognata del regista David Griffith, fece amicizia con Alexander Calder e concepì il Teatro della Moda per Elizabeth Arden, ispirandosi a un progetto simile realizzato a Milano nel 1927.

Nel 1945, durante una riunione del Collegio degli Architetti a New York, sorprese tutti chiedendo la reintegrazione dei professionisti attivi durante il regime fascista. La sua visione umanista era troppo forte per accettare giudizi e processi. Baldessari si dichiarava anarchico.

Sesto figlio di un calzolaio e orfano in giovane età, Baldessari iniziò nel 1909 a studiare disegno presso la Scuola Reale Elisabettina di Rovereto, influenzata dai metodi didattici del Werkbund tedesco. Nel 1913 entrò nel Circolo Futurista di Fortunato Depero, amico di una vita e maggiore di lui di quattro anni, che influenzò profondamente la sua impronta creativa, arricchita successivamente da contributi internazionali ed esperimenti. Dopo aver prestato servizio nell’esercito austro-ungarico, si diplomò a Vienna nel 1918 e conseguì la laurea in architettura presso il Regio Istituto Tecnico (oggi Politecnico di Milano) nel 1922.

La sua vita sembra un Bildungsroman, ambientato in una dimensione dinamica e in continuo cambiamento, dove il mutamento era abbracciato come mezzo necessario di crescita e comprensione. Nel frattempo, frequentò corsi di scenografia all’Accademia di Brera.

La svolta arrivò nel 1923, quando Baldessari si trasferì a Weimar, in Germania, e poi a Berlino, dove collaborò come scenografo con registi teatrali e cinematografici come il viennese Max Reinhardt e Erwin Piscator, creatore marxista radicale della Piscator-Bühne, che includeva Brecht e Döblin. A Berlino Baldessari entrò in contatto con il modernista Walter Gropius, uno dei fondatori del Bauhaus, e progettò con Piscator un Teatro Totale, dove lo spettatore era coinvolto in una macchina tecnologicamente avanzata e in movimento.

Si ispirò al metodo transdisciplinare di Bruno Taut e incontrò più volte Ludwig Mies van der Rohe. Conobbe inoltre pittori come Oskar Kokoschka e Otto Dix, rappresentanti della Nuova Oggettività. Nell’estate del 1925 soggiornò a Parigi ed espose i suoi acquerelli a Berlino presso la Galleria Gurlitt.

Tornato in Italia, si allineò con gli architetti razionalisti del Gruppo 7 e con gli astrattisti comaschi, iniziando un rapporto con l’industriale Carlo de Angeli Frua, che divenne uno dei suoi clienti e amici più fedeli.

Nel 1927 Baldessari progettò l’allestimento della Mostra della Seta a Villa Olmo, Como, un evento che si sviluppava tra tessuti e una visione architettonica d’avanguardia. Il suo lavoro era arricchito da influenze internazionali e da un’estetica modernista orientata al futuro, dove lo spazio diventava una cornice vivente di materia e luce.

A Milano, si dedicò al design degli interni della libreria di Umberto Notari in via Montenapoleone, creando un ambiente sobrio e sofisticato tra marmi e legni pregiati, perfetto per accogliere l’intellighenzia letteraria e artistica della Milano degli anni ’20.

Anima inquieta e creativa, non abbandonò mai la passione per la scenografia. Questo linguaggio espressivo rappresentava per lui un dialogo tra spazio, corpo e visione, dove le sue radici futuriste e il suo spirito sperimentale si mescolavano.

Baldessari collaborò con figure come Giuseppe Visconti di Modrone, con cui condivise un’idea raffinata e visionaria di teatro, e Tatiana Pavlova, attrice e regista russa, la cui teatralità avanguardistica abbracciò pienamente. La sua collaborazione con l’architetto e scenografo Franco Ferrieri arricchì ulteriormente questo percorso di contaminazione, in cui architettura e scenografia si fondevano in un insieme in continua evoluzione.

Cesare Cunaccia