Il cinema d’animazione è una storia di resistenza politica

Da Sergei Eisenstein a Meriem Bennani, il cinema d’animazione è stato spesso mal interpretato. L’omaggio a Walt Disney in Fondazione Prada con la mostra For my best family

For My Best Family: Meriem Bennani alla Fondazione Prada. For Aicha è un film inedito che mescola documentario e animazione

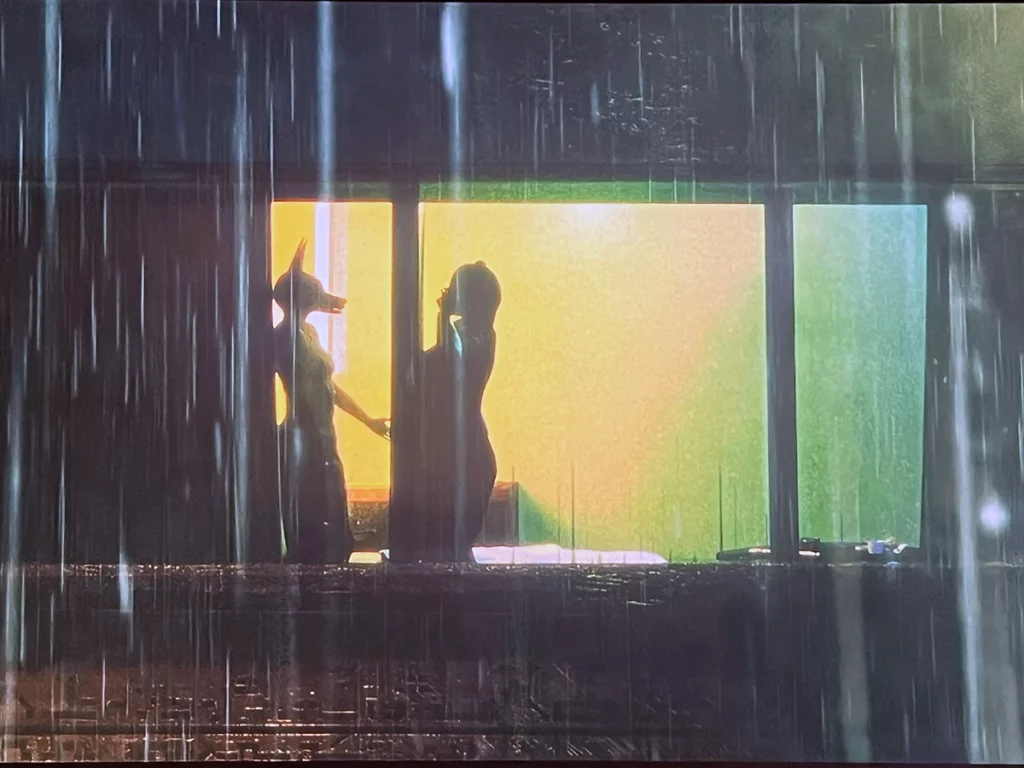

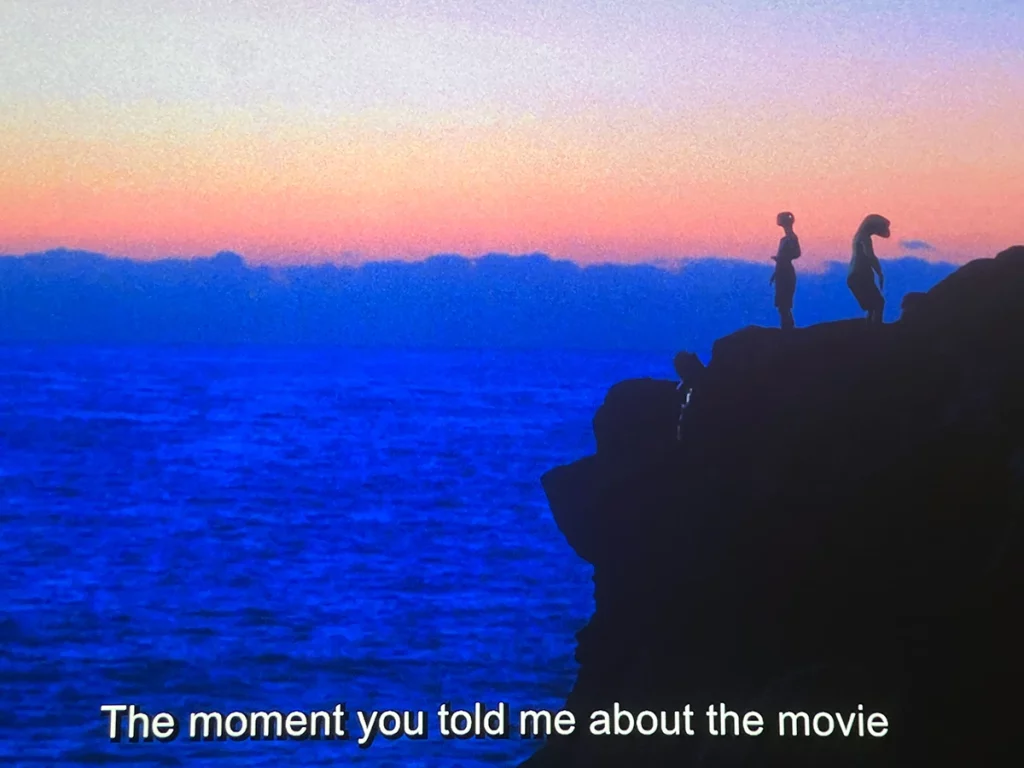

Il secondo piano di Fondazione Prada ospita un art film inedito di Meriem Bennani – For Aicha (2024), nato dalla collaborazione con Orian Barki. Nel cortometraggio, gli universi del lavoro documentaristico e del cartone animato si mischiano magistralmente. Le protagoniste di For Aicha sono animali antropomorfi ben innestati nel presente: una madre e una figlia dalle sembianze di sciacallo che si trovano a discutere di omosessualità, solitudine e lontananza. In questo film d’animazione le barriere culturali rimangono alte e il cartone animato non è spogliato dal conflitto: nella narrazione cosi comune di una madre che non si oppone eppure non accetta l’omosessualità della figlia il disagio rimane irrisolvibile, senza lieto fine.

For My Best Family è la prima personale di Meriem Bennani in una istituzione italiana. Fondazione Prada ospita l’artista dopo due anni di lavoro, con due tra le sue opere più ambiziose in termini di complessità, dimensioni e durata del processo creativo. Al primo piano della mostra si trova una installazione site-specific cinetica in cui centonovantadue infradito e ciabatte, animate da un sistema pneumatico, colpiscono basi di legno, metallo e vetro producendo ogni volta rumori diversi. Sole crushing (2024) costituisce un coro armonico che vuole simulare situazioni di aggregazione dove un’individualità segue l’altra, come negli stadi, nel flamenco, nella dakka marrakchia o nella disobbedienza civile.

La colonna sonora di quarantacinque minuti è stata composta dal produttore musicale Reda Senhaji, noto come Cheb Runner: «Non potevo prescindere dal legarmi dalla tradizione della mia terra e della mia famiglia» – racconta Meriem Bennani. «Ci troviamo in soggiorno e ci mettiamo a fare musica con tutti gli oggetti da cucina e da tavola che troviamo – dalle tazze al tavolo stesso, al secchio che è quello che da il via a qualunque tipo di improvvisazione strumentale».

In My Best Family il respiro crea due opere antropomorfe

Queste due opere apparentemente diverse sono lette in relazione alla storia del cinema d’animazione: «Sole crushing richiama la prima fase “anarchica” dei cartoni animati del primo Novecento, caratterizzata dalla presenza di personaggi liberi da vincoli dell’anatomia umana e dalla rappresentazione realistica. Con l’ingresso della produzione animata nell’industria cinematografica degli anni Trenta, i protagonisti del cinema di animazione hanno perso la loro natura archetipica e hanno acquisito tratti più verosimili, sviluppando la dimensione psicologica che facilita l’identificazione dello spettatore, come avviene in For Aicha». Sole crushing e For Aicha sono animate dal respiro. Nell’installazione questo è metaforico, ottenuto tramite il sistema di pompe pneumatiche che muove le centonovantadue ciabatte in questa danza-rivolta armonica. In For Aicha, invece, lo sciacallo Bouchra si comporta rispetto al respiro come farebbe un essere umano – soffre di asma e tira fuori lo spray inalabile.

In un momento storico in cui la proliferazione di immagini e l’infodemia ci rendono sempre meno empatici verso il reale, l’animazione – che il reale lo deforma – potrebbe costituire un modo per vivere la realtà più da vicino. Così, delle ciabatte che cantano una rivolta,possono farci venire voglia di scendere in piazza; degli sciacalli che si innamorano di raccontare a nostra madre tutti i nostri segreti.

Nel mondo dell’animazione esiste un prima e un dopo: il primo cinema d’animazione era lontano dall’iperrealismo

Nel mondo del cinema d’animazione, scriveva Sergei Eisenstein nel testo del 1986 On Disney, esiste un prima e un dopo. Basta guardare I sette nani del 1929 e quelli del 1937: tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Quaranta la Disney comincia a disegnare personaggi e sequenze più realistiche, corpi con volumi, movimenti e forme più simili ai nostri. Gli animali antropomorfizzati diventano a tutti gli effetti uomini, l’amore il tema centrale intorno al quale ruota la vita dei personaggi e il mondo Disney si trasforma in un rifugio paradisiaco (soprattutto per adulti).

La grande idea di Walt Elias Disney fu che per far sì che il pubblico si identificasse emotivamente con i personaggi questi dovessero somigliargli il più possibile. Tuttavia il primo cinema d’animazione era ben lontano da questo iperrealismo.

“Rubber Hose” e “Squash and Stretch”: due stili nella storia dell’animazione

Ne I sette nani (1929) i corpi degli gnomi sono avulsi dalle leggi della fisica. Testa e torso sembrano appartenere a due persone diverse, tanto che quest’ultimo può allungarsi senza che il volume del personaggio cambi. Negli studi sull’animazione questo primo stile si chiama “Rubber Hose”. Più che le leggi del corpo umano, infatti, questi personaggi seguono quelle di un tubo di gomma che può essere allungato e modificato in alcune sue parti senza che il resto della figura subisca la minima variazione.

Accadeva lo stesso molto prima della cinematografia nelle xilografie giapponesi di Toyohiro, Boksen e Hokusai, come anche nei primi disegni che accompagnano Alice nel Paese delle Meraviglie, dove si vede un’Alice completamente sproporzionata. Il secondo stile di animazione – quello che subentra con l’antropomorfizzazione dei personaggi Disney – è ben diverso e prende il nome di “Squash and Stretch”. Questo stile di animazione si basa sul principio della palla o del sacco di patate, ovvero se il personaggio si schiaccia lungo l’asse verticale si allungherà proporzionalmente lungo quello orizzontale e viceversa. La massa complessiva viene preservata anche nei movimenti più assurdi come se tutte le parti del personaggio fossero connesse tra di loro.

Anarchia e onnipotenza: i significati politici della plasmaticità

Per spiegare il modello “Rubber Hose” Eisenstein fa riferimento a un plasma composto da particelle che possono infinitamente mutare, onnipotente perché rigetta le forme della finitezza umana. Dunque chiama questa qualità del primo cinema d’animazione plasmaticità: «il rifiuto della forma una volta e per sempre assegnata, la libertà dall’ossificazione, la capacità di assumere dinamicamente qualsiasi corpo». La plasmaticità dei primi cartoni animati non era per Eisenstein solo una scelta formale ma portava con sé anche una serie di significati politici. Tra questi, la capacità di produrre dimenticanza, di costruire un oblio per lo spettatore.

Eisenstein conclude entusiasta sul lavoro di Walt Elias Disney: «Le opere di Disney mi sembrano una goccia di conforto, un istante di sollievo, un fugace tocco di labbra nell’inferno dei fardelli sociali, delle ingiustizie e dei tormenti, in cui è intrappolato per sempre il cerchio dei suoi spettatori americani […] Disney […] attraverso la magia delle sue opere, dona allo spettatore l’oblio, un istante di completa e totale liberazione da tutto ciò che è legato alla sofferenza causata dalle condizioni sociali prodotte dal più grande governo capitalista».

Tom & Jerry, Willy il Coyote e Beep Beep: la «fisica dei cartoni animati» degli anni Cinquanta

Secondo il teorico dei media studies Scott Bukatman la tradizione anarchica del cartone animato prosegue fino agli anni Cinquanta, includendo perciò titoli come Tom & Jerry, con cui le generazioni di bambini fino agli Novanta e Duemila sono cresciuti. Questi prodotti, scrive Bukatman, possedevano ancora qualità dissonanti rispetto alle leggi ingiuste del mondo, tanto che, in un celebre articolo del 1988, la rivista Esquire aveva stilato le regole della «fisica dei cartoni animati». Le scene in cui Willy il Coyote dipinge una galleria su un muro per aprirsi un varco nel bel mezzo del deserto – non riuscirà ad attraversarla mentre Beep Beep la percorrerà al primo colpo. La dinamica ironica tra questi due personaggi disegnati per la Warner Bros sta nel fatto che vivono due regimi della fisica differenti – quello di Willy gli impedisce di raggiungere l’uccello che tanto invidia.

Il rapporto di Willy il Coyote con la fisica è tormentato tanto quanto quello di Tom mentre cerca di acchiappare Gerry. Anarchia totale in contesti che anarchici non sono: le autostrade americane di Willy e Beep Beep e la casa suburbana di Tom & Jerry rimandano alla normatività della vita vera, ma – sembrano raccontare i due cartoni animati – nella vita vera qualcosa di strambo ancora può accadere, qualcosa di ancora abbastanza vicino alle prime istanze del cinema d’animazione. «Ciò che è realmente all’opera nel mondo della fisica dei cartoni animati è una reimmaginazione del corpo e della sua relazione con il mondo […] Le sue leggi propongono un insieme alternativo di mezzi con cui i corpi valicano lo spazio: la quantità di moto ha la meglio sull’inerzia, la gravità vale solo qualche volta e la materia solida spesso non lo è» racconta Bukatman.

Animazione digitale: l’alta risoluzione alle spese della costruzione di nuovi mondi

La funzione sociale di questo stile di animazione è la stessa della maschera secondo Terry Castle: in una società rigida e tassonomica, il cartone come la maschera, aprono uno spazio di trasformazione per il corpo. La fluidità e la fuga dalle leggi della fisica diventano una fuga da tutte le leggi, un no ripetuto con la voce di un bambino verso le imposizioni del mondo che vuol vedere il suo corpo crescere affaticato e invecchiato.

«La fisica dei cartoni animati ci accompagna dalle origini dei cartoni animati, ma è importante scriverne ora perché il suo universo alternativo di leggi non naturali è minacciato dall’invasione della fisica del mondo reale». Per Bukatman la «fisica dei cartoni animati» si omologa alle leggi del nostro mondo – con risultati profondamente negativi – con l’avvento delle nuove tecnologie di animazione digitale.

In Some Observations Pertaining to Cartoon Physics; or, The Cartoon Cat in the Machine il professore alla Stanford University scrive: «L’avvento dell’animazione digitale a Hollywood ci ha regalato film a volte di grande bellezza e umorismo, ricchi delle trame del mondo. Ma i loro grandi risultati vanno a scapito di ciò che caratterizzava davvero i cartoni animati hollywoodiani nel loro periodo di massimo splendore in sette minuti: il rifacimento giocoso del mondo». Qui l’autore di saggi su Blade Runner e Black Panther si riferisce alle grandi produzioni Pixar come anche alla rappresentazione dei supereroi della Marvel e ai videogiochi di Microsoft e Sony.

Secondo Bukatman, abbandonato il disegno abbiamo anche abbandonato la capacità dell’animazione di farci sognare nuovi mondi, politicamente e socialmente critici rispetto alla società che ci circonda. L’effetto che il rendering e il realismo del nuovo cinema d’animazione vogliono trasmettere più che lo straniamento, la dimenticanza e la comicità è infatti quello di un’esperienza completamente immersiva, così reale che deve sembrarci il nostro corpo quello che fa esperienza della narrazione, piuttosto che quello di qualcun altro. Non importa che il mondo rappresentato sia storico, alieno o fantastico, le sue leggi devono essere quelle del reale.

Le immagini generate al computer hanno davvero ucciso l’animazione? La risposta è da trovare nel cinema d’animazione sperimentale, tra arte e cartone animato

Che l’animazione realistica, che punta a ottimizzare la mimica della realtà, sia diventata la norma del cinema d’animazione è evidente nelle produzioni cartonistiche contemporanee, ma siamo sicuri che a Bukatman non stia sfuggendo qualcosa sugli usi dell’ animazione digitale? Le immagini generate al computer hanno davvero ucciso la plasmaticità oppure stanno costruendo nuovi immaginari e istanze che l’autore fatica a vedere? Sono davvero le nuove tecnologie in sé che determinano una strada diritta verso il realismo oppure possiamo ancora manipolarle per soddisfare le nostre esigenze di un’altra realtà dove non esistono regole? Modalità alternative non sono da trovare nelle grandi produzioni hollywoodianee ma nell’animazione sperimentale: una di queste è un nuovo stile documentaristico popolare nel cinema d’animazione per l’arte che non contrappone realismo e fiction, “Rubber Hose” e rendering, ma gioca sulle loro intersezioni.

Mondi digitali per cambiare le vite reali: l’animazione documentaristica di Meriem Bennani

La ricerca dell’artista e videomaker marocchina Meriem Bennani (Rabat, 1988) esplode durante la pandemia quando pubblica su Instagram una serie di cortometraggi che prenderà poi il titolo Two Lizards ritraendo due lucertole bloccate dal lockdown nel loro appartamento newyorkese. Bennani con l’animazione digitale e il rendering 3D ha creato un suo stile: un’animazione irreale eppure documentaristica, con storie libere dai vincoli della veridicità, eppure così legate al proprio tempo da stimolare inedite riflessioni politiche. Nelle sue produzioni coinvolge tutti i formati video contemporanei: reel, zoom call, video musicali, vlog, cartoni in stile cartoon network, creepy pastas e cinema sci-fi . Con questi strumenti costruisce mondi digitali, per cambiare le vite reali, dimostrando che la plasmaticità sopravvive ancora in un cinema d’animazione politico.

“Life on the CAPS”: il rifacimento giocoso del mondo non è più apolitico

La trilogia di video Life on the CAPS, ad esempio, traccia un ritratto magistrale della società americana durante la presidenza di Donald Trump mettendo insieme le narrazioni sci-fi e lo stile di ricerca antropologico-documentaristica nei quartieri a prevalenza musulmana di New York. I tre cortometraggi sono ambientati in un futuro in cui il teletrasporto è alla portata di tutti e viene usato anche nell’immigrazione illegale. Il governo degli Stati Uniti, ancora ossessionato dal proteggere i propri confini, sviluppa così una nuova polizia di frontiera impegnata a fermare i teletrasportati prima che raggiungono gli Stati Uniti in una sorta di terra di mezzo, dei centri di detenzione smaterializzati, che prendono il nome di CAPS. Bennani segue la vita degli abitanti dei CAPS, bloccati in questi ghetti virtuali da generazioni: quelle che ci sembrano immagini d’invenzione sono però vere riprese di vite di amici, familiari e conoscenti. L’effetto sullo spettatore è straniante: il rifacimento giocoso del mondo non è più un escapismo apolitico in stile Disney.

Alessia Baranello