Cos’hanno in comune le mostre di novembre a Milano? Parlano di esoterismo

Dalle opere di Leonora Carrington alle installazioni di Fata Morgana, le mostre in corso a Milano che esplorano esoterismo, magia, stregoneria e pratiche ecofemministe come linguaggio politico e sociale

Il ritorno del magico – due mostre a Milano che parlano di esoterismo: Leonora Carrington e Fata Morgana

L’immaginario magico è riemerso al centro della cultura visiva. Libri, film, podcast e incantesimi condivisi sui social network raccontano un bisogno collettivo di spiritualità e contatto con la natura. Dalle piattaforme digitali alle mostre d’arte, la figura della strega torna come icona di un cambiamento ideologico: un modo per ripensare il mondo attraverso il proprio potere incarnato.

In un presente segnato da crisi ecologiche e disuguaglianze, le pratiche esoteriche si esprimono in un linguaggio rinnovato, capace di trasformare le fragilità sociali in resistenza e solidarietà. Due mostre in corso a novembre a Milano riflettono questa tendenza, riportando in luce figure e narrazioni che intrecciano mito, natura e femminismo.

Leonora Carrington: esoterismo e surrealismo femminista in mostra a Palazzo Reale

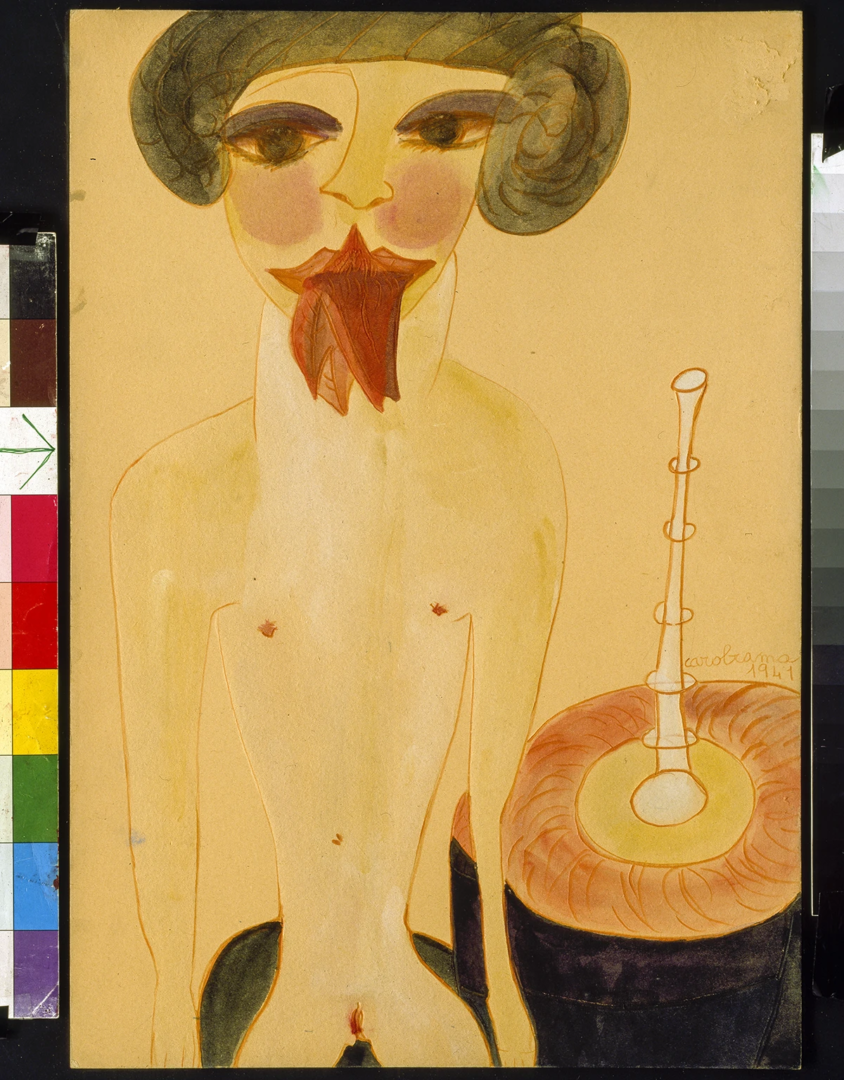

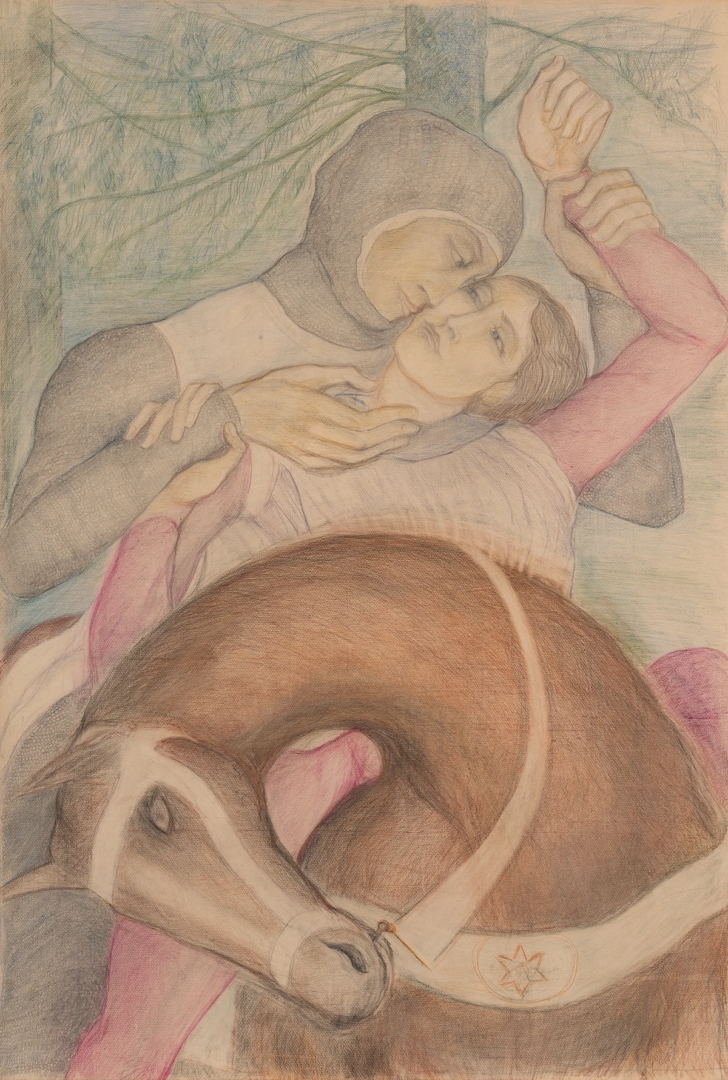

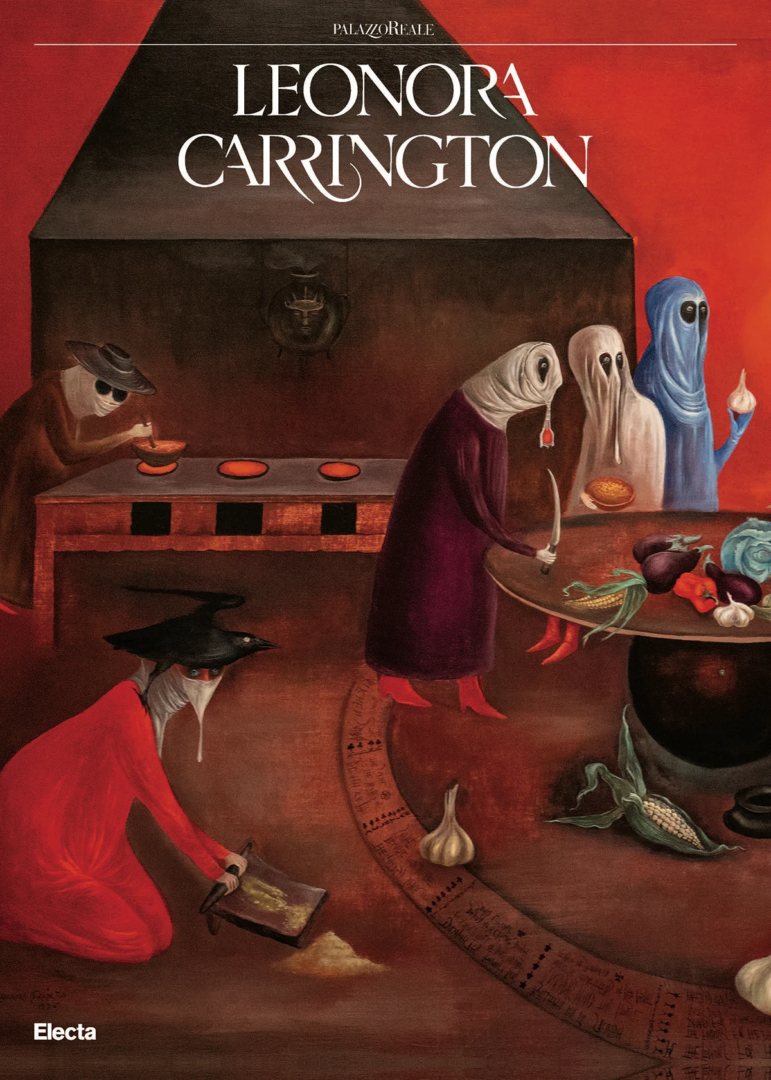

A Milano, la retrospettiva Leonora Carrington (Palazzo Reale, 20 settembre 2025 – 11 gennaio 2026) riunisce oltre sessanta opere tra dipinti, sculture e illustrazioni. Curata da Tere Arcq e Carlos Martín, la mostra ripercorre il lavoro dell’artista e scrittrice anglo-messicana nel contesto del Surrealismo, evidenziandone il legame con la spiritualità e la trasformazione dei ruoli femminili.

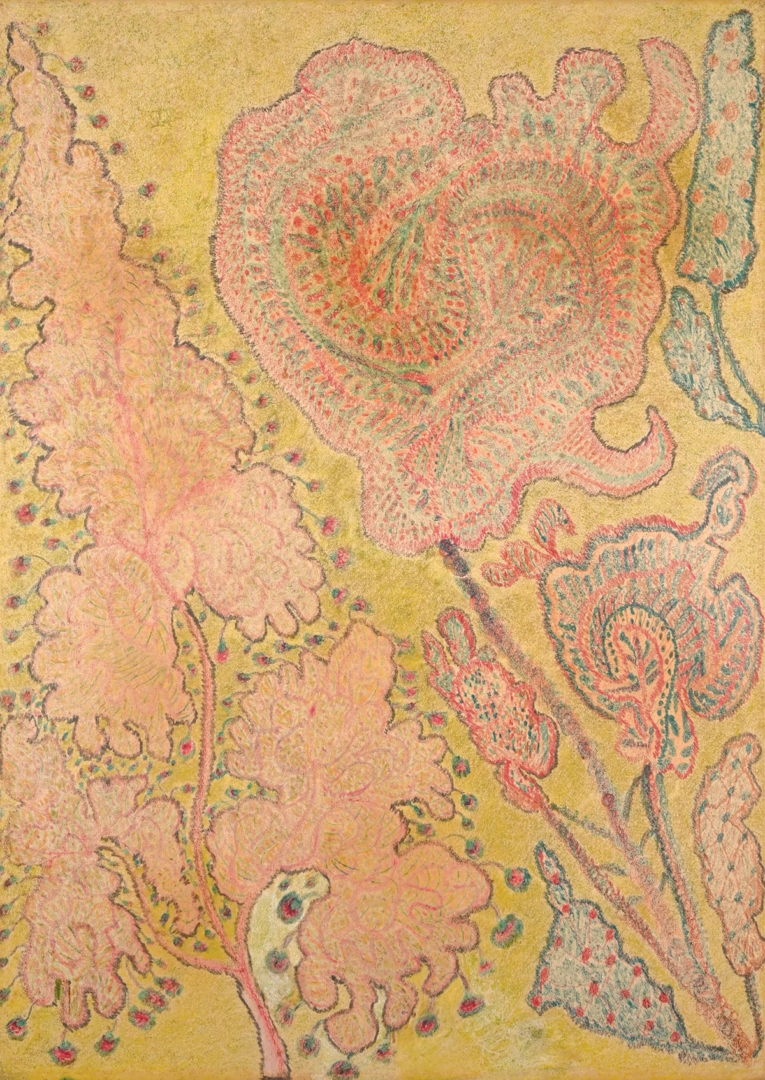

Tra le opere in mostra, The Elements (1946) rappresenta quattro figure ibride che si fondono con animali e forme naturali, in un paesaggio onirico che suggerisce continuità tra il corpo della donna e la natura. Carrington immagina un mondo di metamorfosi dove figure femminili, animali e vegetali convivono in una visione ciclica di stampo matriarcale.

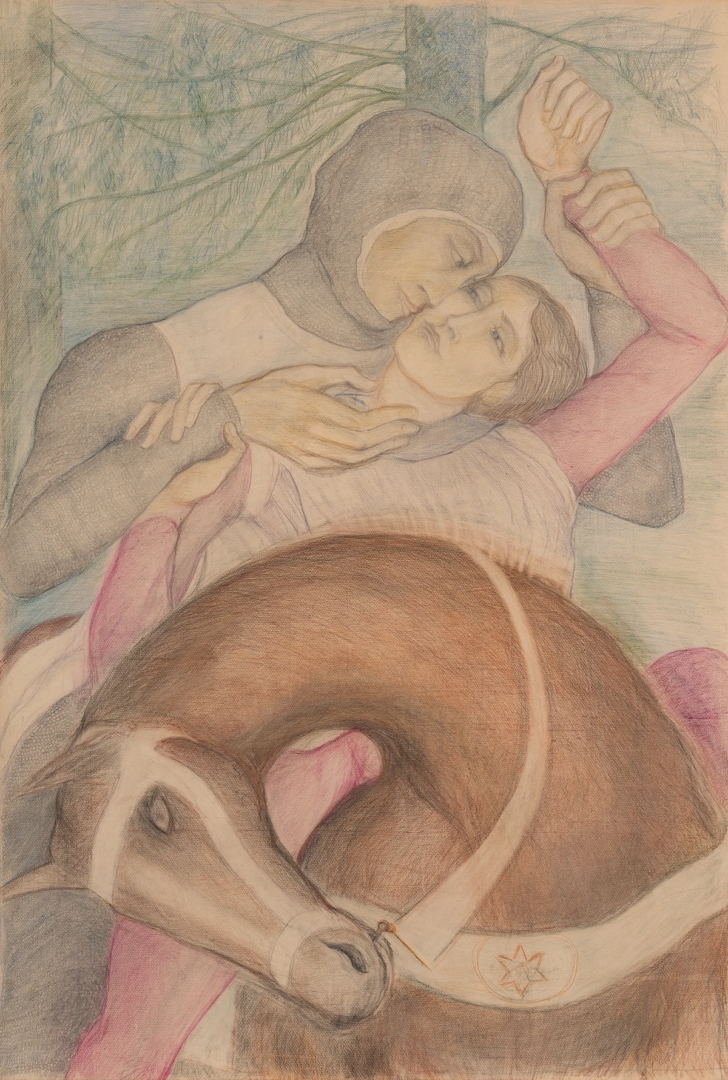

The Lovers, un dipinto realizzato nel 1987, racchiude in sé la fusione di scenari onirici tipica del Surrealismo. La composizione fonde elementi mistici e fantastici, trascinando gli spettatori in un mondo intriso di simboli aperti a varie interpretazioni sulla dissoluzione dei confini tra umano e non-umano.

Fata Morgana: La collettiva di Palazzo Morando tra spiritismo, corpo e conoscenza – un’esplorazione di esoterismo e spiritismo

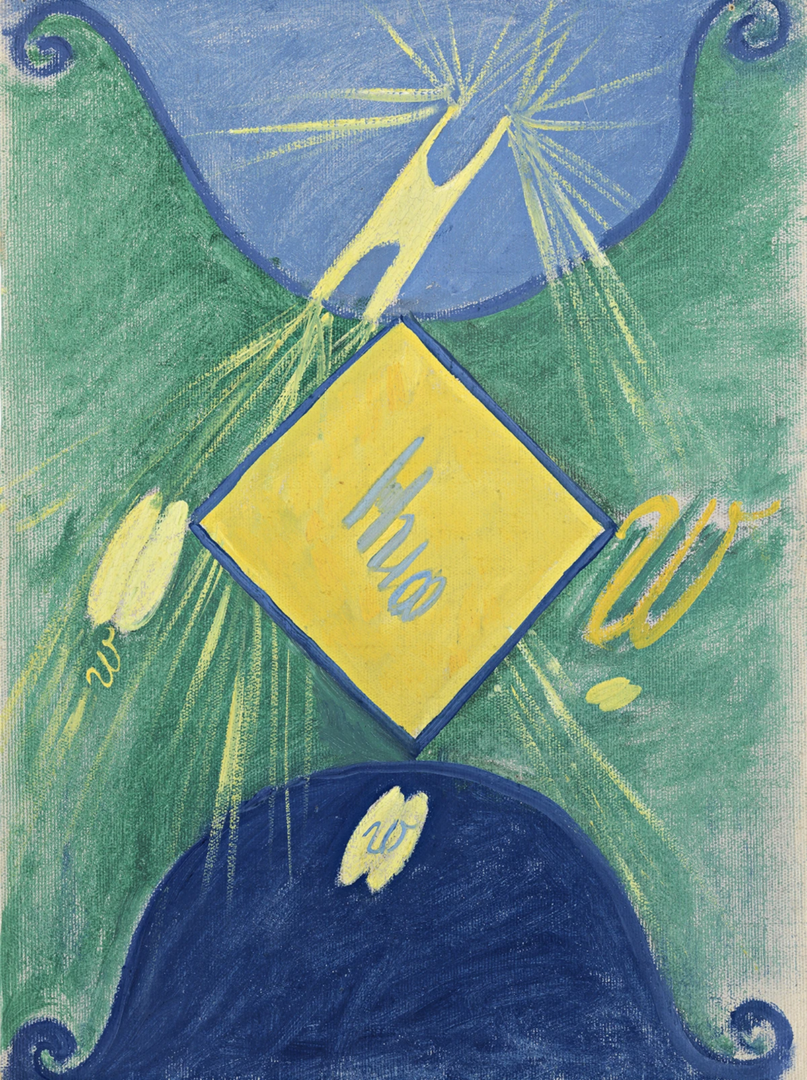

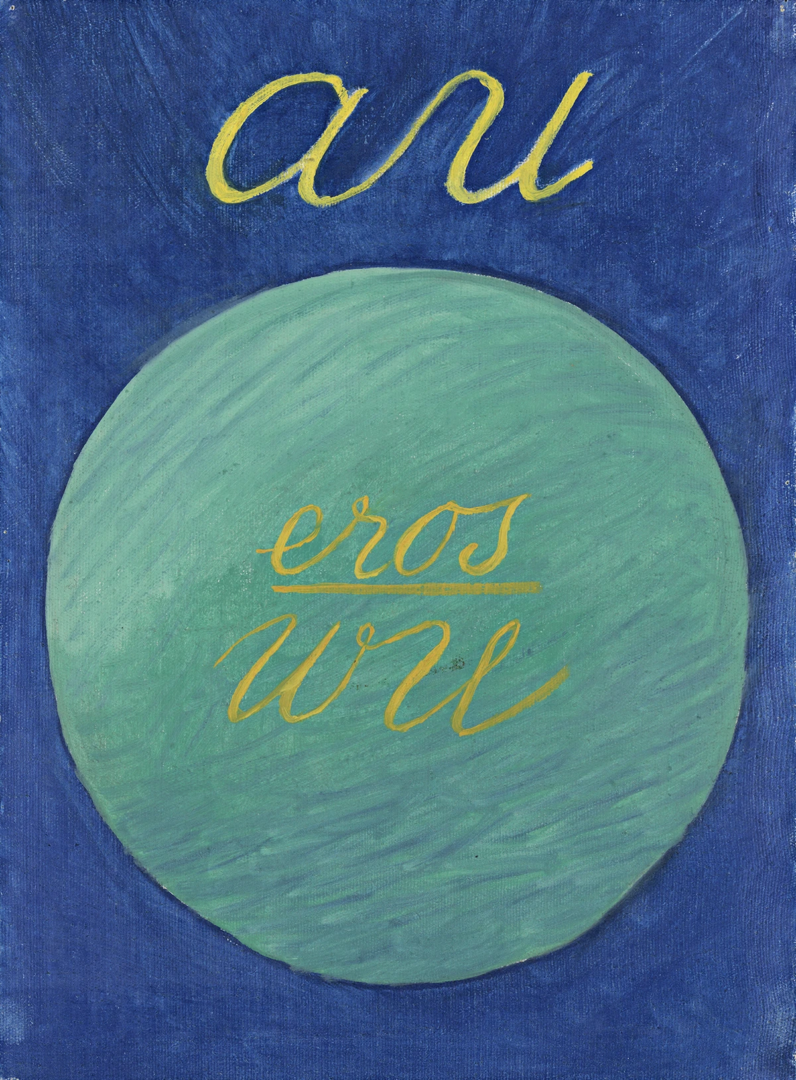

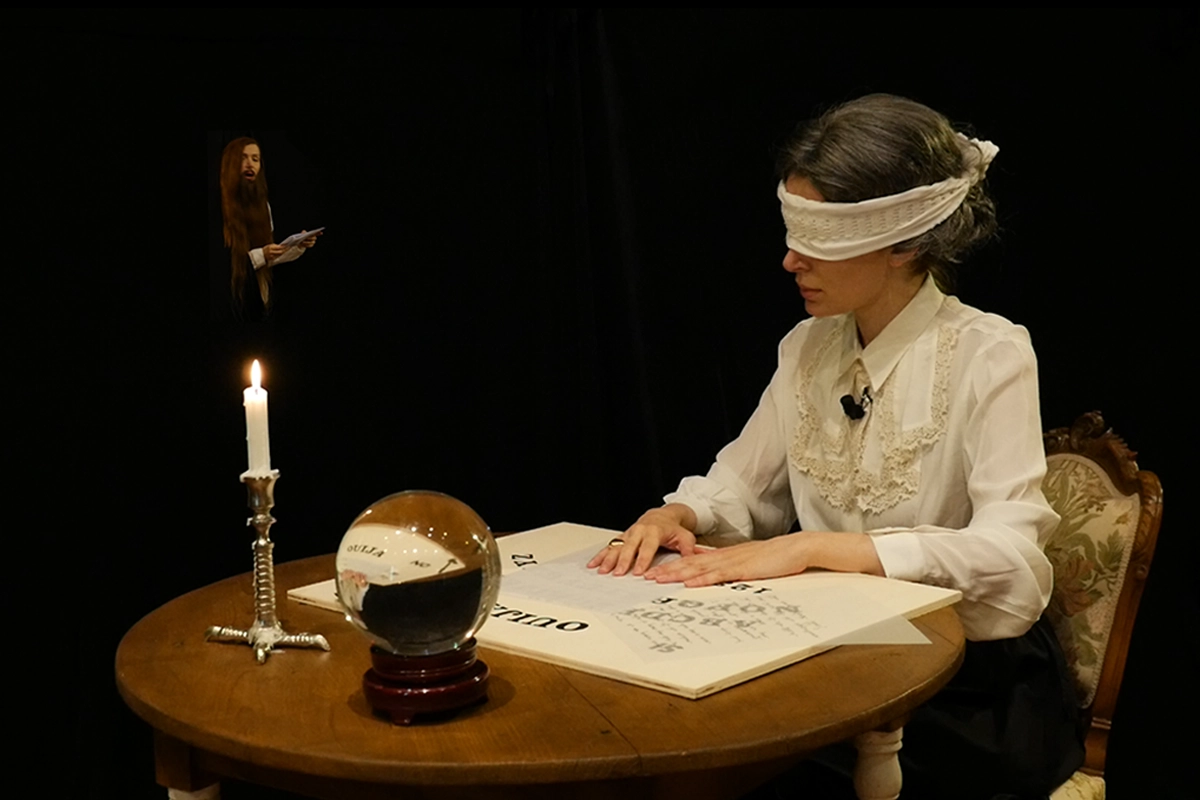

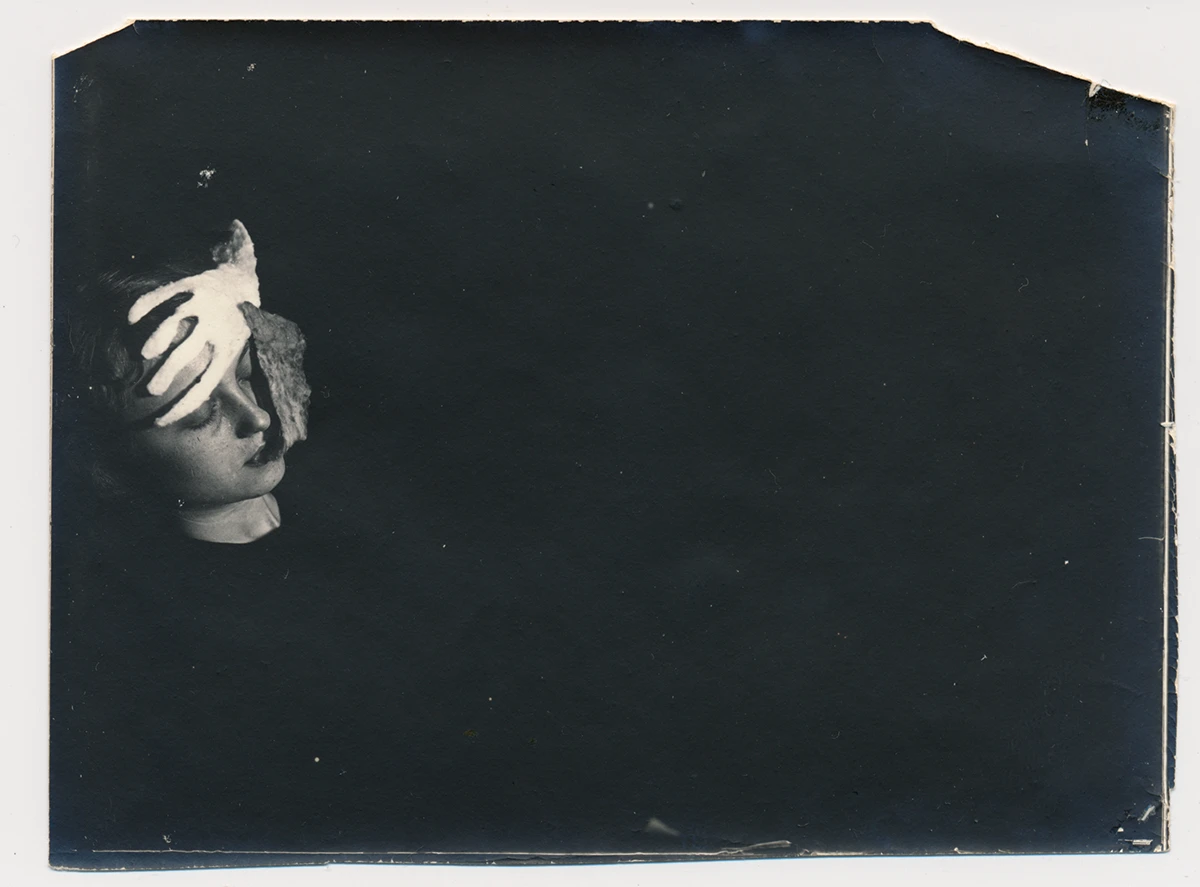

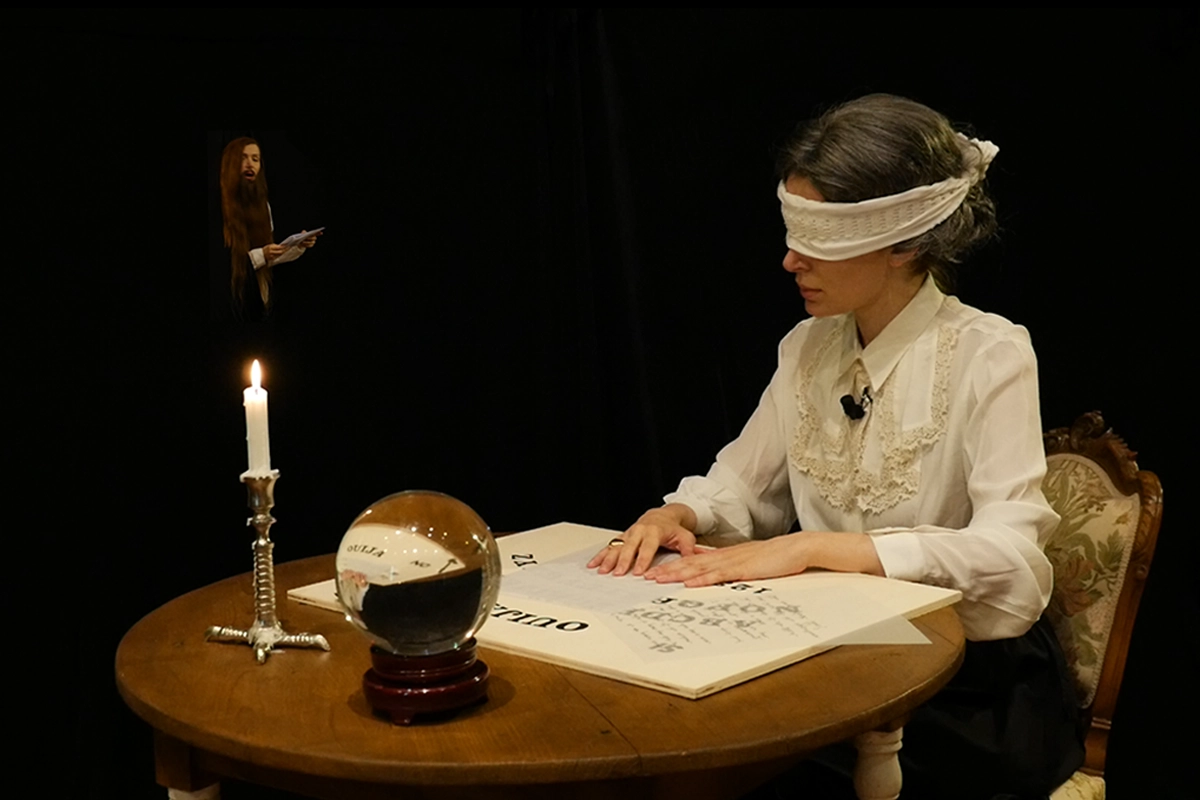

Poco distante, Fata Morgana: memorie dall’invisibile (Palazzo Morando, 9 ottobre – 30 novembre 2025) esplora lo spiritismo come forma di conoscenza. La collettiva, curata da Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini per Fondazione Trussardi, riunisce oltre duecento opere e settantotto artiste, tra cui Hilma af Klint, Judy Chicago, Marianna Simnett e Chiara Fumai.

L’esposizione indaga come il pensiero esoterico attraversi l’arte moderna e contemporanea, dal misticismo ottocentesco alle pratiche performative odierne. La figura della strega, della medium o della visionaria ricorre come archetipo di trasformazione: non solo manifestazione dell’occulto, ma modello di conoscenza intuitiva, in dialogo con la natura e il femminile. Dopo secoli di marginalità, queste donne riemergono nell’arte come soggetto politico e immaginativo che restituisce continuità alla storia della medianità e dello spiritismo.

Pur differenti negli intenti, le due esposizioni milanesi condividono una visione: la magia come strumento critico per rivedere il presente, in un tempo segnato da instabilità politica, trasformazioni culturali e crisi ecologica. Attraverso le opere delle artiste, il rito e l’immaginazione diventano mezzi in opposizione al disincanto tecnologico e speranza di riconnessione con il mondo vivente.

La strega come icona di resistenza

Nella storia dell’Occidente, la stregoneria ha rappresentato per secoli una forma di sapere in opposizione alle strutture di potere normativo: un sapere trasmesso attraverso pratiche e relazioni dal basso, nato dall’esperienza delle donne e delle comunità marginalizzate — persone razzializzate, queer e disabili.

In Calibano e la strega, Silvia Federici interpreta le persecuzioni contro le streghe come un passaggio cruciale nella costruzione dell’ordine capitalistico moderno dal feudalesimo. Molte delle accusate, scrive, erano donne (e uomini) che difendevano forme di vita collettiva, comunitaria e non mercificata. Il capitalismo, nella sua analisi, riorganizza la società attraverso la separazione dei corpi e l’isolamento degli individui, trasformando la cooperazione e la riproduzione della vita in valore di scambio. In questo senso, la figura della strega è minacciosa perché incarna un modello di mondo fondato su relazioni e saperi non gerarchici e istituzionalizzati.

Oggi come allora, il ritorno di pratiche rituali e conoscenze alternative risponde al bisogno di autonomia in un’epoca segnata da incertezza e crescente autoritarismo. Il rito segreto della strega si lega a una forma di responsabilità verso la propria comunità. La cura spirituale coincide con la tutela del suolo, degli animali non-umani, delle acque e delle piante. In questo intreccio, il magico diventa atto politico ed ecologico. La natura non è più una risorsa da sfruttare ma una forza da rispettare, un’entità con la quale riconciliarsi. La figura della Dea, intesa come principio vitale e complementare, colma la mancanza di una prospettiva femminile nella cultura dominante e riafferma la dimensione relazionale dell’esperienza. Così, per parafrasare il pensiero di Starhawk in The Spiral Dance: a Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess (1979), la spiritualità magica e l’attivismo ecologico convergono, restituendo valore al legame tra esseri umani, ambiente e comunità.

La magia come linguaggio culturale, sociale e politico

Negli anni post-pandemia, le forme dell’esoterismo cambiano ma la loro funzione resta la medesima: immaginare alternative in un tempo di isolamento, precarietà e controllo. Quello che un tempo accadeva nelle case delle guaritrici o nei cerchi rituali oggi si sposta negli spazi digitali, dove il contenuto magico diventa strumento di auto-rappresentazione e di critica sociale.

L’interesse per la stregoneria e le pratiche pagane è ormai parte del paesaggio culturale. Dai rituali collettivi online alle letture di tarocchi su TikTok, la magia attraversa le piattaforme come gesto di riappropriazione che mette in discussione la logica proprietaria dei saperi e dei media e riflette il bisogno di rielaborare l’esperienza collettiva fuori da un ordine gerarchico che separa il corpo dal mondo, la natura dalla cultura, la cura dalla produzione. Sui social, l’hashtag #WitchesOfInstagram supera i dieci milioni di post, #Witchcraft quasi altrettanti, e #WitchTok è diventato un archivio globale di esempi di pratiche esoteriche.

Nella cultura visuale contemporanea dei media digitali, la magia emerge come un linguaggio in continua espansione, un codice che intreccia spiritualità, identità e impegno sociale. Nei reel e nelle immagini online, la dimensione mistica e la rivendicazione politica confluiscono, ereditando le genealogie femministe che negli anni Settanta unirono battaglie quali l’autonomia del corpo e i diritti civili, trasformando il personale in politico. Profili di streghe attiviste come @witches.of.insta, @activist.witch, @brujasbotanica e @sofia_righetti proseguono quell’eredità in chiave digitale ponendo al centro della conversazione i temi dell’ecofemminismo, dell’abilismo e del razzismo. La magia contemporanea, fatta di pixel e riferimenti arcaici, si muove tra estetica, spiritualità e impegno, rispecchiando le tensioni di un presente in cerca di risposte alle ingiustizie sociali.

Numeri e tendenze della spiritualità alternativa in Italia e all’estero

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove il numero di persone senza affiliazione religiosa cresce costantemente, la spiritualità si ricompone in pratiche individuali — meditazioni, rituali new age, forme di paganesimo contemporaneo. La religione cattolica e cristiana protestante istituzionale arretrano, ma la ricerca spirituale si intensifica, soprattutto tra la generazione Z e i millenials (Pew Research Center, 2024).

In Italia, la tendenza verso forme alternative di spiritualità assume caratteristiche diverse, ma segue la stessa traiettoria: un’indagine personale che si sviluppa fuori dalle istituzioni religiose tradizionali.

Secondo il Rapporto Eurispes 2024, il 26% degli italiani crede in capacità psichiche, il 21,7% nella comunicazione con i defunti, il 17,8% nella reincarnazione e il 15,9% si è rivolto almeno una volta a operatori dell’occulto. Il Codacons stima oltre tredici milioni di cittadini coinvolti e un giro d’affari annuo di circa otto miliardi di euro. Entrambe le indagini interpretano questi dati come segnale di fragilità sociale e perdita di riferimenti, una tendenza che accompagna le fasi di crisi economica e politica degli ultimi cinque anni. Ma lo stesso fenomeno può essere osservato da una prospettiva diversa: quella di un bisogno collettivo di rielaborare il rapporto con il sacro, con la natura e con le forme di appartenenza. In questa chiave, le pratiche magiche appaiono come tentativi di ritrovare connessioni e significati in un tempo di incertezza.

Magia, femminismo ed ecologia: verso una nuova politica della Terra

Se i rapporti ufficiali tendono a interpretare la diffusione dell’esoterismo come un segnale di smarrimento, il pensiero femminista e i movimenti ecologisti ne propongono una lettura alternativa. In queste prospettive, la magia non è evasione, ma una pratica collettiva che intreccia spiritualità e trasformazione sociale.

Nei cerchi femministi, nelle comunità queer e negli spazi online, il rito riemerge come esperienza condivisa: si scambiano pratiche di guarigione, si celebrano cicli naturali delle stagioni, e si discutono strategie per la cura del territorio e della comunità. In questo modo, l’esoterismo diventa uno strumento tangibile per rafforzare i legami sociali e ridefinire il rapporto tra persone e ambiente. È in questo spazio che il discorso magico incontra l’ecofemminismo, ponendo le basi per una nuova politica della Terra.

Nel suo libro Environmental Culture: the ecological crisis of reason (2002), Plumwood analizza le radici di questa “logica del dominio”

La filosofa australiana Val Plumwood, una delle principali teoriche dell’ecofemminismo, ha mostrato come la crisi ambientale sia il risultato di una lunga tradizione di pensiero che ha separato la ragione dal corpo, la cultura dalla natura, l’uomo dal mondo vivente. Nel suo libro Environmental Culture: the ecological crisis of reason (2002), Plumwood analizza le radici di questa “logica del dominio”, evidenziando come la supremazia dell’umano — e in particolare del modello maschile, bianco e razionalista di stampo cartesiano — abbia giustificato lo sfruttamento del pianeta e di tutte le forme di vita considerate “altre”.

Scrive: «Nella misura in cui ci separiamo in modo eccessivo dalla natura e la riduciamo concettualmente per giustificarne il dominio, perdiamo non solo la capacità di provare empatia e di vedere la sfera non umana in termini etici, ma anche la percezione del nostro stesso posto nel mondo, sviluppando un’illusoria sensazione di autonomia. Il fallimento nel riconoscere il mondo non umano nei termini più ricchi dell’etica autorizza relazioni “puramente strumentali” che distorcono la nostra visione, impoveriscono i legami e ci rendono insensibili alle dipendenze e alle interconnessioni».

Per Plumwood, superare questa frattura significa riconoscere la continuità tra umani e non-umani e restituire valore alla reciprocità che lega tutte le forme di vita. In questa prospettiva, la magia può essere letta come un gesto di relazione: una pratica simbolica che rifiuta la separazione tra corpo e mondo, tra materia e spirito, tra umano e natura.

Le esperienze artistiche e spirituali contemporanee che si muovono tra ecologia, attivismo e ritualità proseguono questa riflessione. Attraverso linguaggi differenti — dalla pittura ai media digitali — trasformano la coscienza in solidarietà e la cura in pratica politica, restituendo al magico una funzione etica e comunitaria.

Micaela Flenda

«To the extent that we hyper-separate ourselves from nature and reduce it conceptually in order to justify domination, we not only lose the ability to empathise and to see the non-human sphere in ethical terms, but also get a false sense of our own character and location that includes an illusory sense of autonomy. The failure to see the non-human domain in the richer terms appropriate to ethics licences supposedly ‘purely instrumental’ relationships that distort our perceptions and enframings, impoverish our relations and make us insensitive to dependencies and interconnections». Traduzione mia. In Val Plumwood, Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason, Routledge, New York–London 2002, p. 9.