Nosferatu: una lettera d’amore di Eggers alla magia nera

Frankenstein, Dracula e il nuovo Nosferatu con Bill Skarsgård e Willem Dafoe: l’anno senza estate del 1816 ha ispirato i mostri della letteratura gotica e influenzato l’horror e il cinema di Robert Eggers

Il 1816: The Year Without a Summer

Il 1816 è conosciuto anche come The Year Without a Summer, l’anno senza estate. Le cronache dell’epoca lo descrivono infatti come un’annata disastrosa, dovuta principalmente a varie eruzioni vulcaniche di grandi proporzioni in Indonesia. Le nuvole di detriti e polveri scagliate nell’atmosfera avrebbero fatto da scudo ai raggi solari, causando un drastico calo delle temperature, anche di un grado e mezzo sotto la media, in tutto l’emisfero boreale.

Villa Diodati e la genesi di Frankenstein e Vampyre

Proprio nel giugno di quell’anno piovoso e gelido, per una (pare) singolare coincidenza, alcuni tra i più famosi e stimati poeti e scrittori romantici dell’epoca si trovano in villeggiatura sul Lago di Ginevra in Svizzera. Lord Byron e il suo giovane medico personale, William Polidori, risiedono a Villa Diodati, una lussuosa magione nel villaggio di Cologny. Poco distante, Percy Bysshe Shelley e la futura moglie Mary Godwin (all’epoca ancora diciottenne e più avanti nota come Mary Shelley) stanno affittando la più modesta Maison Chapuis.

Le giornate sono tutte uguali: fredde e piovose. Così, in preda alla noia di un’estate invivibile e anche in cerca di qualche emozione forte, il gruppo di villeggianti, dopo aver stretto amicizia, decide di passare del tempo insieme leggendo storie di fantasmi, principalmente dalla letteratura tedesca. Il tutto, sotto l’effetto inebriante di abbondanti dosi di laudano, cioè tintura d’oppio in alcol. Viene anche indetto un contest di scrittura per la sera del 17 giugno. La regola è semplice: vince chi scrive la migliore storia di fantasmi.

Due sole sono le storie a riscuotere il successo più grande tra i presenti. Mary Shelley stende una prima bozza di quello che diventerà The Frankenstein, or The Modern Prometheus. Polidori, il medico del Lord, scrive invece The Vampyre, ispirato sia da alcuni racconti che dalla persona di Byron: un dandy decadente, con tratti narcisistici e prepotentemente manipolatori (tant’è che poi Byron pubblicherà il racconto a proprio nome, per poi creditare Polidori solo in un secondo momento).

Dal mito di Dracula alla cultura pop

Quella sera dell’anno senza estate prendono forma due dei mostri della letteratura gotica per eccellenza e dell’immaginario horror moderno: Frankenstein, l’esperimento morboso che porta un collage di cadaveri a prendere vita e coscienza propria, e soprattutto il vampiro per come lo conosciamo. Ovvero, una presenza demoniaca che si nutre di sangue innocente per saziare la propria sete di non-morto.

Per quanto Frankenstein abbia puntualmente avuto dei grandi ritorni, è stato il vampiro, soprattutto nella versione del Conte Dracula scritta nel 1897 da Bram Stoker, ad avere il primato di presenza costante, onnipresente nella cultura popolare, prima occidentale e poi mondiale. Facendo leva su meccanismi attrattivi come l’immortalità o repulsivi come la paura verso demoni malvagi che si aggirano con fattezze umane, il genere dei vampiri non ha mai visto una crisi e anzi, non sono minimamente quantificabili le rivisitazioni. Anche solo restringendo il campo a Dracula e al cinema.

Nosferatu secondo Robert Eggers: un’ossessione realizzata

A partire da quel Nosferatu del 1922, che si risolse con una causa per plagio intentata dagli eredi di Bram Stoker (il film è giunto ai giorni nostri soltanto perché al regista Murnau fu ordinato di distruggere tutte le copie della pellicola ma una la conservò segretamente), la storia di Dracula è stata raccontata in mille salse ed è conosciuta praticamente da chiunque sia nato tra il 1897 e il 2010.

Da qui la domanda fatidica: cosa poteva dire Robert Eggers, con il suo Nosferatu in uscita il primo giorno nel 2025, che non fosse già stato detto in passato sulla storia di Nosferatu/Dracula? Come si può far paura nel 2025 facendo leva su personaggi che anche cinematograficamente hanno ormai superato il secolo di età? Il regista in primis ha sempre detto che quello di Nosferatu era una specie di ossessione personale, una cosa che prima o poi andava fatta. Annunciato nel lontano 2015, sarebbe dovuto essere il secondo della sua breve ma notevole filmografia. E invece è stato rimandato a più riprese, costantemente procrastinato per mille ragioni diverse. Forse anche proprio per una “paura” lecita di un fallimento? Fatto sta che lo ha girato finalmente, potendo contare su, risorse, budget e tutti i mezzi di produzione di un regista ormai affermato e acclamato universalmente. E questo sicuramente ha aiutato.

Vampiro e occultismo: il nuovo volto di Orlok

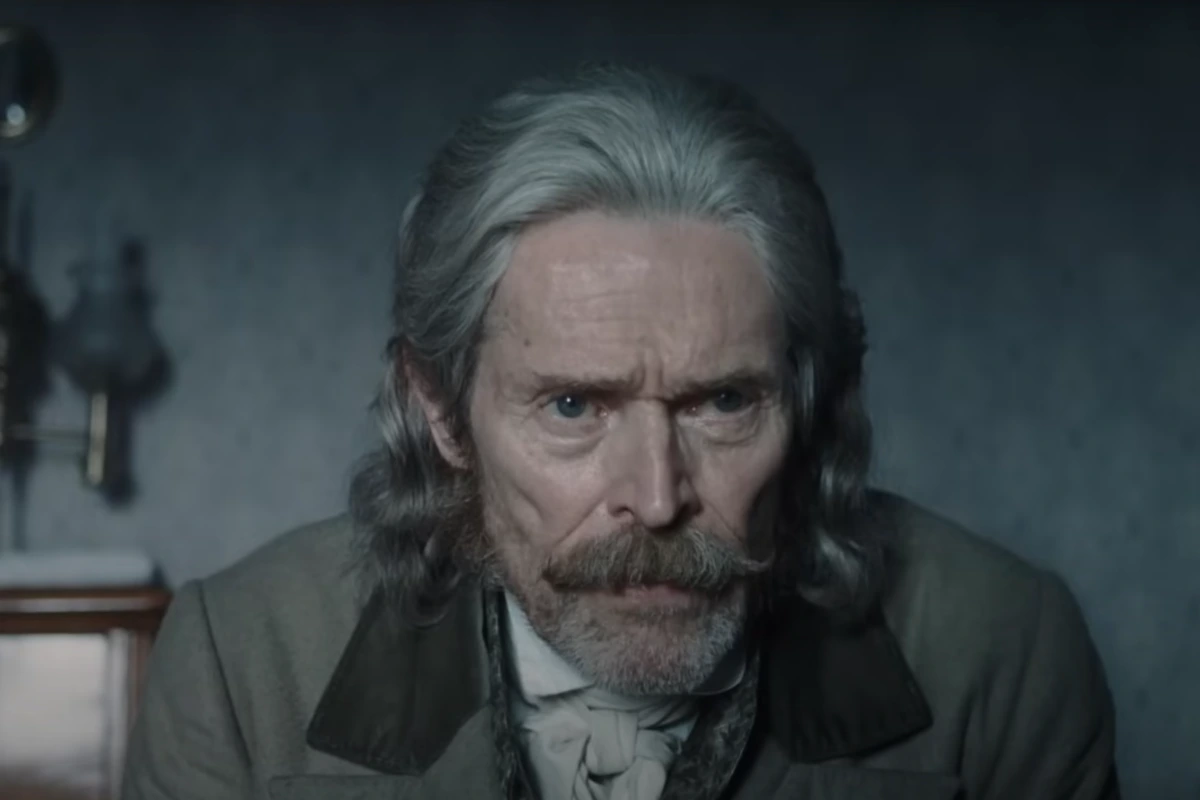

Il cast stratosferico, con nomi con cui il regista americano aveva già collaborato fruttuosamente (Willem Dafoe in The Lighthouse) ma anche grandi debutti da protagonista come Lily-Rose Depp (scommessa per quanto mi riguarda vinta), la fotografia sublime di Jarin Blaschke (ormai braccio destro di Eggers sin dal debutto nel 2015 con The Witch) con alcune scene, come quelle girate nelle locande al lume di candela, talmente buie da farti sospettare che qui e là Eggers abbia un po’ giocato a fare il Kubrick di Barry Lindon, lungometraggio ambientato nel 1700 e notoriamente girato con sola luce naturale. E poi lo studio accurato dei costumi e delle scenografie per restituire una versione fedele della Romania e della Germania del primo Ottocento: queste sono tutti tasselli importanti che hanno aggiunto un gigantesco valore all’opera. Ma queste cose non bastavano per soddisfare la nostra domanda iniziale.

Per forza bisognava innovare qualcosa e soprattutto mostrare da un’altra prospettiva scene di una trama che sappiamo già tutti benissimo. Andava non dico stravolta ma drasticamente ripensata la narrazione, anche a costo di prendersi delle libertà apocrife che vanno oltre le scritture sacre di Bram Stoker. Ebbene, Eggers ha fatto tutto questo e anche di più.

Dracula introduce la promiscuità sessuale nell’Inghilterra ottocentesca

Il personaggio di Hellen Hutter (Depp), plasmato su quella stokeriana di Mina Harker, da classica damigella indifesa e inerme contro un demone oscuro, passa a essere una figura centrale, con una parte attiva e non più passiva come vuole l’immaginario della storia in epoca vittoriana. Una storia che pur tuttavia all’epoca già stravolse le regole dando anche a una figura maschile, Jonathan Harker un ruolo passivamente omoerotico, anche lui inerme tra le fauci del suo oscuro signore. Non va dimenticato infatti che l’importanza di Dracula sta anche nella pionieristica promiscuità sessuale che introduce nell’Inghilterra ottocentesca, dove vampiri donna e uomo si spartiscono la stessa preda, in un amplesso di carne e sangue che trasuda sempre in ogni caso tensione sessuale nell’atto. Tra Bram Stoker e Oscar Wilde è documentata una stretta amicizia ed è probabile che anche il primo fosse gay. La stesura del romanzo stesso di Dracula viene iniziata un mese dopo l’incarcerazione di Wilde per omosessualità.

Quello che Eggers infonde in Bill Skarsgård per la parte del malvagio Conte Orlok è sostanzialmente (cito testualmente da un’intervista all’attore) di “interpretare uno stregone morto”. Nosferatu sposta la cifra ontological soprannaturale del vampiro nel dominio ancor più specifico dell’occulto, delle arti alchemiche e cabalistico, anziché giustificare l’esistenza dei vampiri con le solite leggende spiegate a metà. È chiaro che Eggers, come tutti i suoi fan (tra cui il sottoscritto) sia prima di tutto attratto dal lato oscuro della magia, i grimori, i riti di evocazione di demoni da chissà quale dimensione extraplanare. A questo punto, non è azzardato dire che l’habitat più congeniale a Eggers, oltre a quello del film in costume, sia proprio la magia nera.

In questo senso, il personaggio di Dafoe è perfetto: un medico illustre ormai ripudiato dagli ambienti accademici per via della sua ossessione per l’alchimia e per le arti occulte. È un misto tra il personaggio stokeriano di Van Helsing, di cui conserva la verve comica, e uno stregone che vive in una casa buia, impolverata e zeppa di antichi volumi dal pavimento al soffitto. È proprio lui che, a un certo punto, per cercare di dimostrare la reale esistenza del vampiro, si scaglia contro la visione positivistica del mondo, che a suo dire ha annullato ogni tipo di misticismo, ogni capacità di vedere al di là del mero metodo dell’empirismo scientifico. Parole che in qualche modo mi hanno ricordato quelle di Mace di qualche mese fa in merito al discorso sulla spiritualità nel mondo moderno.

L’importanza dell’assenza: un difetto tra le ombre

Nosferatu è un bel film. Se dobbiamo trovare un difetto (ed è nostro compito farlo) che in realtà i vari trailer celavano molto bene è la presenza fisica e visiva di Orlok. Ad aver colpito e suscitato paura nei primi teaser del film era stato proprio il fatto di non vedere mai il vampiro in faccia, ma solo una inquietante, oscura silhouette nera immersa nella foschia. Orlok era una presenza oscura, un’ombra che spostava nelle ombre. Per forza di cose, me ne rendo conto mettendomi nei suoi panni, Eggers ha dovuto dare al vampiro un volto, una voce, una presenza fisica all’interno della scena. Doveva per forza farlo, siamo d’accordo, ma forse lo ha mostrato un po’ troppo come corpo marcio e troppo poco come ombra, come entità ignota, sacrificando così un pochino di terrore, in virtù della regola aurea dell’horror: quando si parla di paura e suspense, non c’è niente di più presente dell’assenza. Come in un anno senza estate.

Claudio Biazzetti