Cosa sono le microplastiche e perché i tessuti ne rilasciano molte

Miliardi di microfibre provenienti dai vestiti finiscono nei mari e nel corpo umano. Nuove ricerche, normative europee e filtri obbligatori in Francia dal 2025 provano a contenere il fenomeno

Una minaccia invisibile che ci riguarda da vicino

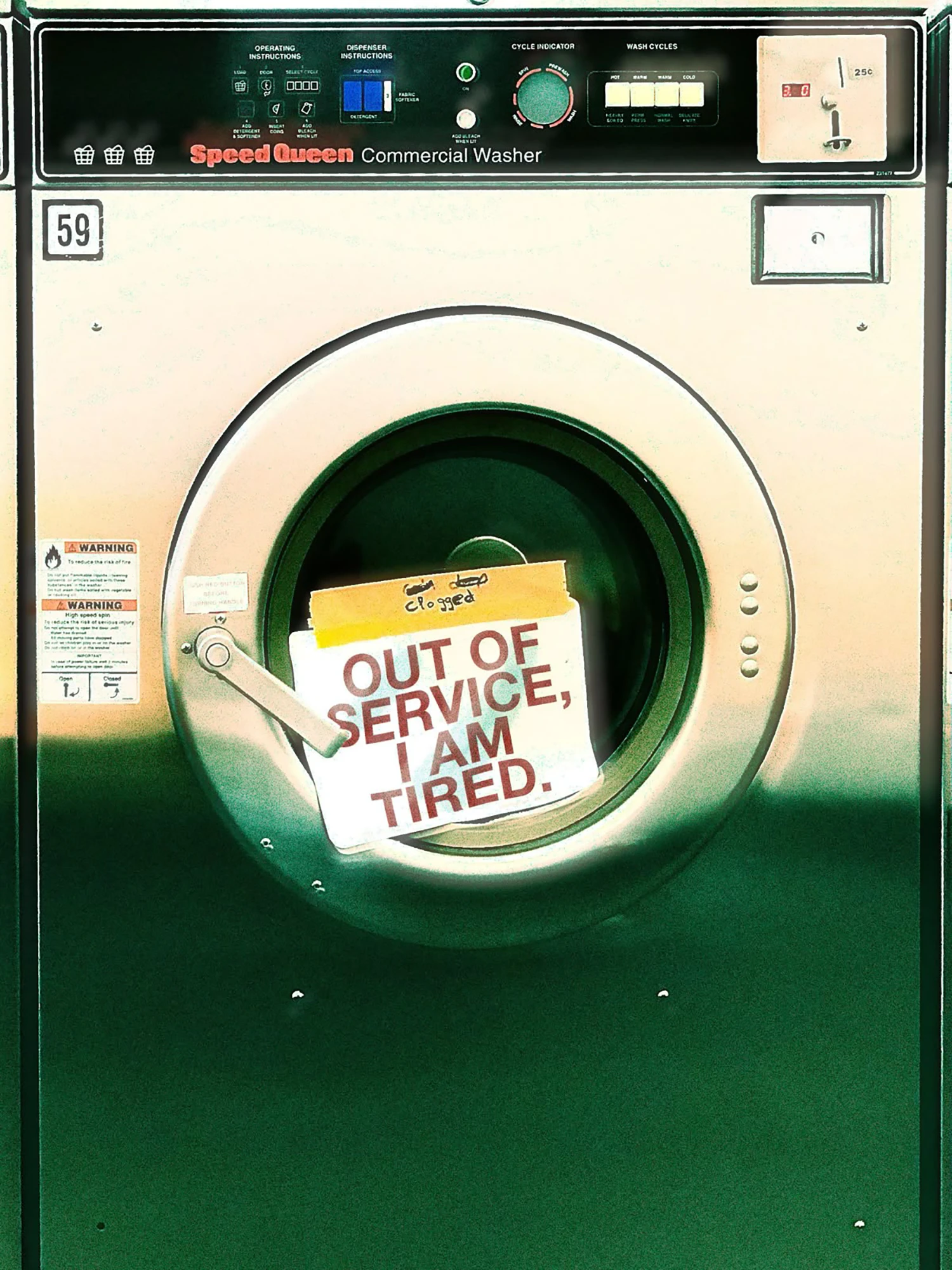

Oggi nel mondo ci sono oltre 840 milioni di lavatrici domestiche, che ogni anno consumano 20 km³ di acqua e 100 TWh di energia. Ogni ciclo contribuisce a un inquinamento invisibile ma diffuso, che si estende ben oltre i mari.

Microplastiche e microfibre naturali sono state trovate nei pesci e nelle meduse, ma anche nel sale da cucina, nell’acqua imbottigliata, nell’aria che respiriamo e nei tessuti umani. Non si tratta più solo di un problema ambientale: la questione si intreccia sempre più con la salute pubblica.

Il rilascio di microplastiche dai tessuti mette in discussione l’intero modello della moda contemporanea, dominata da fibre sintetiche economiche e da un ricambio rapido dei capi. Senza un ripensamento strutturale della produzione, del consumo e della manutenzione dei vestiti, nessun filtro potrà risolvere da solo un problema che è ormai globale e sistemico.

Tessuti e microplastiche: il rilascio invisibile che minaccia mari e persone

Durante ogni lavaggio domestico, milioni di microfibre sono rilasciate nell’acqua e finiscono negli ecosistemi marini. È un fenomeno invisibile ma dalle proporzioni enormi: già nel 2018 l’International Union for Conservation of Nature stimava che il 35% delle microplastiche primarie presenti in mare derivasse dal settore tessile. Secondo una ricerca pubblicata nel 2024 su Nature Communications, l’industria dell’abbigliamento contribuisce a disperdere ogni anno circa 8,3 milioni di tonnellate di plastiche, pari al 14% delle perdite globali.

Con la crescita costante del consumo di fibre sintetiche – che nel 2025 hanno raggiunto il 73% del totale delle fibre tessili utilizzate a livello mondiale – il rilascio di microplastiche dal settore moda non è più un tema marginale, ma un nodo centrale della crisi ambientale contemporanea.

Che cosa sono le microplastiche e perché i tessuti ne rilasciano così tante

Le microplastiche sono frammenti di plastica di dimensioni inferiori ai cinque millimetri, che possono arrivare fino alla scala nanometrica. Si distinguono in primarie, quando entrano direttamente nell’ambiente in forma micro – come nel caso delle fibre tessili, dell’usura degli pneumatici o delle microperle cosmetiche – e secondarie, quando derivano dalla frammentazione di pezzi più grandi per effetto di sole, correnti, temperatura e moto ondoso.

Secondo una review scientifica pubblicata nel 2025, tra il 49% e il 70% delle microplastiche rilevate nei sistemi di trattamento delle acque reflue hanno forma fibrosa: un dato che conferma come il settore tessile e i lavaggi domestici siano oggi una delle principali fonti di inquinamento da plastica in mare e nei fiumi.

Le dimensioni ridotte delle microfibre, spesso comprese tra i 10 e i 100 micrometri, le rendono difficili da trattenere negli impianti di depurazione. E così, giorno dopo giorno, entrano nella catena alimentare, accumulandosi in organismi marini e arrivando fino all’uomo. Oggi frammenti microplastici sono stati rinvenuti non solo negli oceani ma anche negli alimenti, nell’acqua potabile, nell’aria e perfino all’interno del corpo umano.

Fibre tessili e lavaggi: le normative che stanno cambiando lo scenario

A livello europeo, la Commissione ha adottato nell’ottobre 2023 una restrizione REACH sulle microparticelle polimeriche sintetiche (Regolamento (UE) 2023/2055), che mira a limitare l’uso intenzionale di microplastiche in sostanze e miscele.

Attualmente la misura non si applica direttamente agli articoli tessili finiti, ma il settore potrebbe essere indirettamente interessato in futuro, in quanto la Commissione e l’ECHA stanno valutando i potenziali rilasci di microfibre dai tessuti nell’ambito delle politiche più ampie di riduzione delle microplastiche. Parallelamente, è in corso l’aggiornamento della Direttiva sulle acque reflue urbane, che introduce monitoraggi e limiti per le microplastiche, e in Francia, dal 1° gennaio 2025, tutte le nuove lavatrici dovranno essere dotate di filtri anti-microfibre, in base alla legge anti-spreco del 2020.

Oltre oceano, la California ha approvato il disegno di legge AB 1628, che imporrà l’obbligo di filtri sulle nuove lavatrici dal 2029. Altri Stati stanno valutando provvedimenti simili, segno che la questione sta assumendo rilevanza globale.

Soluzioni tecnologiche e alleanze internazionali

Sul fronte tecnologico, la ricerca sta avanzando. L’IPCB ha collaborato con PlanetCare allo sviluppo di un filtro esterno in grado di trattenere fino al 70% delle microfibre. Ma l’innovazione non riguarda solo i filtri: si sperimentano finissaggi con polimeri naturali e biodegradabili per ridurre il rilascio direttamente alla fonte.

«Il nostro obiettivo» spiega Maurizio Avella, dirigente di ricerca IPCB, «è creare alleanze internazionali che uniscano università, centri di ricerca e startup. Con la Plastic Soup Foundation e con la Wear Of Microfibers Alliance stiamo lavorando a una metodologia uniforme per misurare le emissioni e a strategie condivise per contenerle».

La ricerca italiana e i primi test in lavatrice

In Italia, l’Istituto dei Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del CNR ha avviato le prime ricerche sul tema nel 2014 con il progetto europeo MERMAIDS. L’obiettivo era chiaro: comprendere e mitigare l’impatto delle microplastiche generate dai tessuti durante i lavaggi.

«Abbiamo eseguito prove di lavaggio su scala reale utilizzando una lavatrice domestica e abiti commerciali» racconta Mariacristina Cocca, ricercatrice dell’Istituto. «L’acqua di scarico veniva raccolta e filtrata, e abbiamo misurato quantità e dimensioni delle microfibre. I risultati mostravano un rilascio compreso tra 124 e 308 milligrammi di fibre per ogni chilo di tessuto lavato, pari a centinaia di migliaia di unità per ciclo».

Le microfibre analizzate avevano lunghezze medie tra 360 e 660 micrometri e diametri di 12–16 micrometri: dimensioni troppo piccole perché i sistemi di filtraggio tradizionali possano fermarle. Questo le rende particolarmente insidiose: nei test IPCB molte sono state trattenute da filtri da 60 µm, ma un numero consistente è sfuggito, dimostrando quanto sia difficile intercettarle.

I fattori che aumentano il rilascio

Le ricerche dell’IPCB hanno chiarito quali condizioni rendono il rilascio più critico. Temperature più alte, cicli di lavaggio lunghi e carichi ridotti aumentano il distacco delle fibre. Anche la struttura dei tessuti incide: filati a fibre corte rilasciano più microfibre rispetto a quelli a fibre lunghe e continue, mentre tessuti compatti e con alto grado di twist risultano più resistenti.

Non mancano le variabili chimiche: i detersivi in polvere, a causa della presenza di composti insolubili e di un pH più elevato, aggravano il problema, mentre l’uso di ammorbidente può ridurre il rilascio fino al 35% diminuendo l’attrito meccanico tra le fibre.

Un aspetto meno intuitivo riguarda i tessuti misti o naturali. Le miscele poliestere-cotone, ad esempio, continuano a rilasciare fibre anche dopo dieci lavaggi, molto oltre il picco osservato nei capi 100% poliestere. In questo caso, le fibre cellulosiche di origine naturale non possono essere classificate come microplastiche, ma rappresentano comunque un potenziale rischio ambientale, soprattutto a causa dei trattamenti chimici applicati ai tessuti per conferirgli proprietà idrorepellenti, ignifughe o antimacchia.