Totem tra archivi e cataloghi: i simboli celati nel design d’autore

Che cosa nascondono i simboli nel design e nella moda dietro la loro superficie estetica? Un linguaggio segreto, un codice culturale, o una forma contemporanea di mito

Simbolo, codici e archetipi: il linguaggio invisibile che struttura il design e la moda

Nel lessico della semiotica, il “simbolo” rinvia per convenzione culturale. La tassonomia triadica di Charles S. Peirce costituisce il punto di partenza: marchi e progettisti orchestrano motivi ricorrenti che costruiscono significati di brand e mitologie d’uso. Roland Barthes analizza la moda come linguaggio: in The Fashion System il simbolo agisce come grammatica di desiderio e status, mentre in Mythologies gli oggetti culturali diventano “miti” che naturalizzano ideologie. Un occhio su una borsa o un volto seriale su un piatto operano come segni narrativi. Umberto Eco amplia il quadro con la teoria dei codici condivisi: in A Theory of Semiotics il progetto grafico e di prodotto trasforma sistemi di segni. Il simbolico non è decorazione: struttura la comunicazione del prodotto.

Per la sua valenza mistica e onirica entrano in campo due riferimenti storici. Erwin Panofsky collega forme e tradizioni nell’iconologia, mentre Carl Gustav Jung radica immagini come occhio, sole e animali negli archetipi collettivi. L’antropologia dell’oggetto, con Alfred Gell (Art and Agency), chiarisce la funzione apotropaica: amuleti, totem e mascotte agiscono come mediatori sociali, fondando appartenenze e pratiche comunitarie.

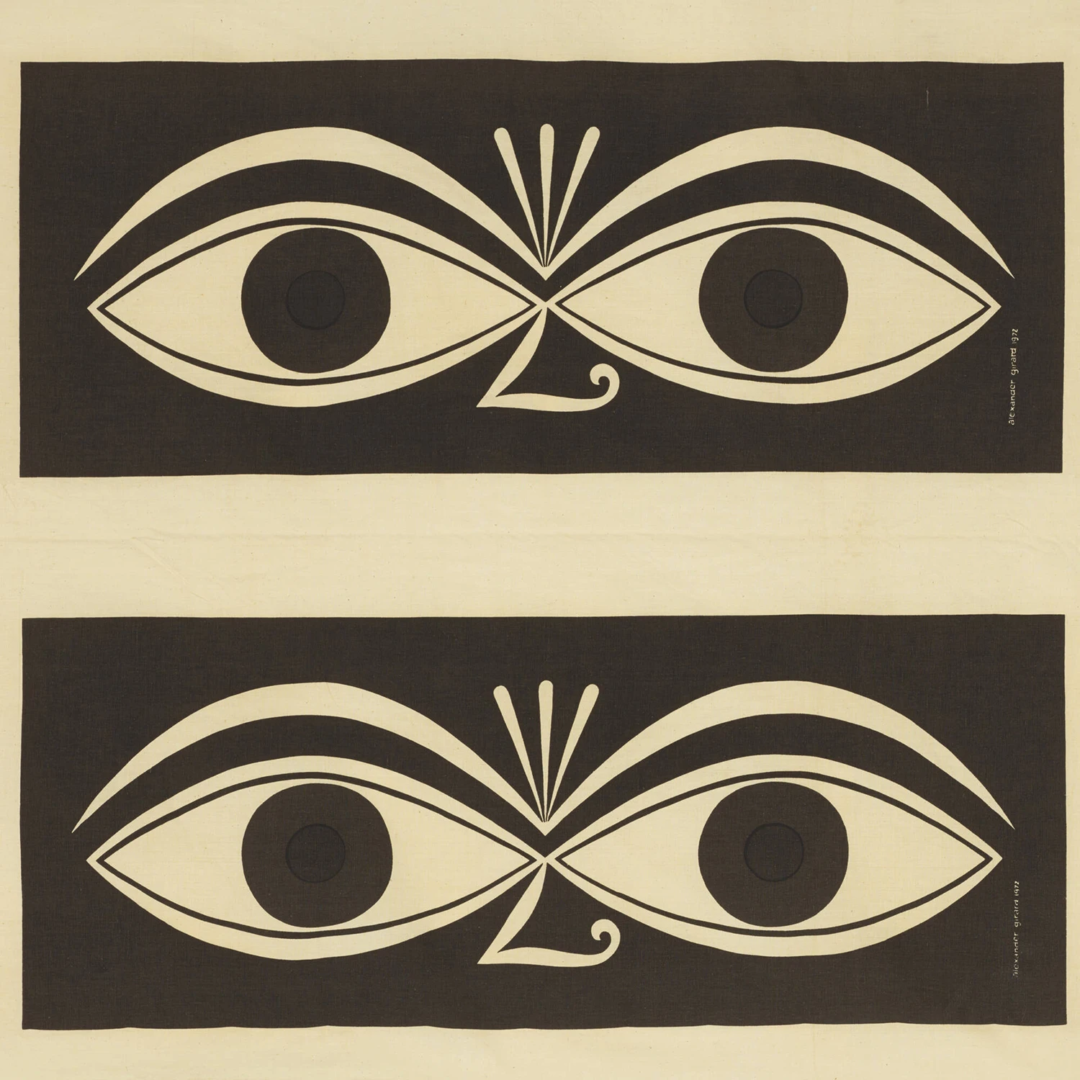

Alexander Girard per Vitra: un alfabeto di archetipi e segni universali nel design d’autore

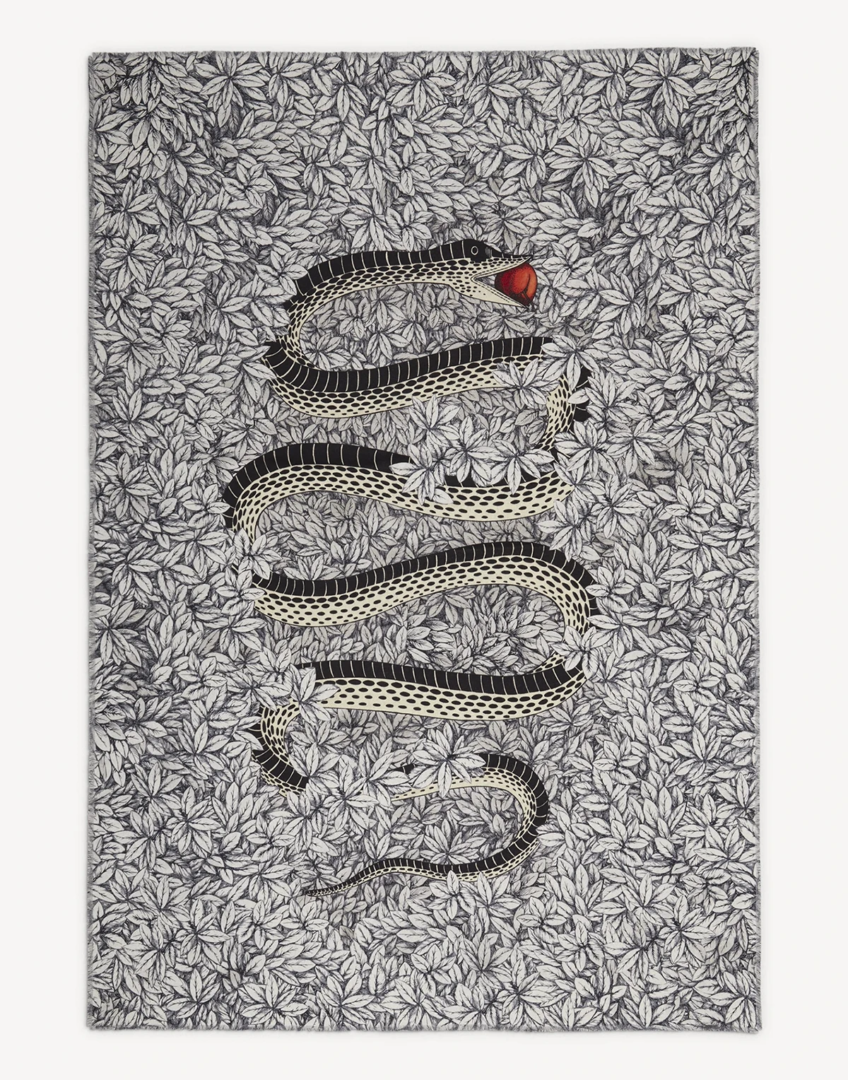

Vitra custodisce archivi e produce arredi che raccontano un’estetica simbolica. Alexander Girard struttura un vero alfabeto di segni: sole, cuore, occhi, colomba e serpente. La casa accoglie questi simboli come una lingua quotidiana. Le Wooden Dolls, create nel 1952 per la sua casa a Santa Fe, rappresentano personaggi umani e animali. Gli originali, oggi nel patrimonio del Vitra Design Museum, fungono da modelli per le riedizioni contemporanee.

I Metal Wall Reliefs portano il segno su lastra di metallo. Il rilievo Sun del 1966, nato per The Compound a Santa Fe, genera piccole costellazioni d’interni. Gli Environmental Enrichment Panels, sviluppati nei primi anni Settanta, estendono il programma visivo: circa quaranta pannelli con motivi archetipici – cuore, sole, serpente, occhi, quadrifoglio, figure umane – destinati ad arricchire luoghi di lavoro, scuole e ambienti di cura con ritmo e variazione.

La serie Girard Ornaments traduce cuore e sole in elementi sospesi per uso stagionale e quotidiano. La serialità di Girard costruisce un dizionario visivo, fatto di combinazioni e configurazioni spaziali che il pubblico riconosce come segni familiari nel tempo.

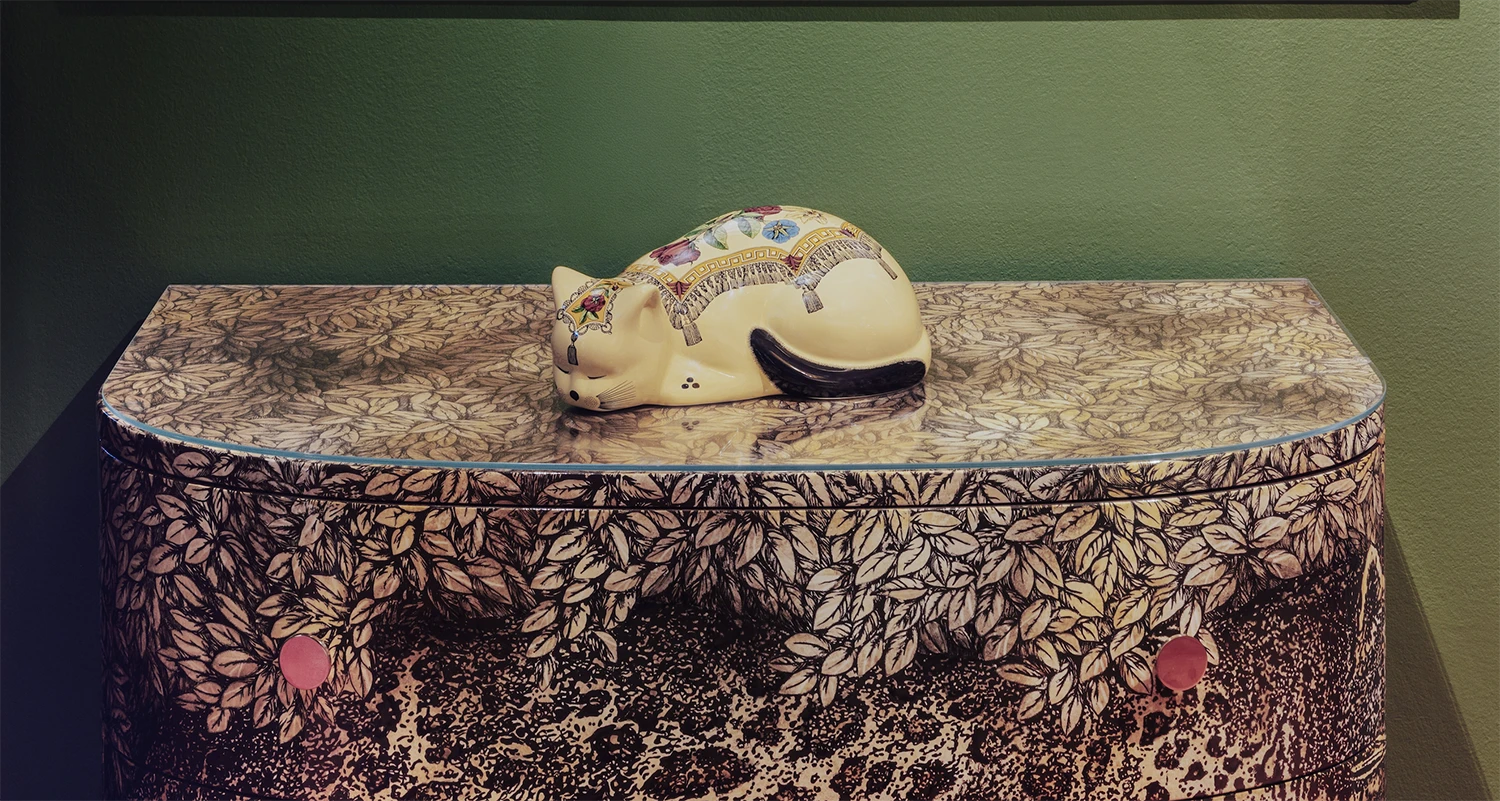

Fornasetti e il potere dei simboli: volto, occhi e gatti come grammatica di un immaginario domestico

La variazione fissa l’icona nella memoria. La casa diventa teatro di segni: volto, occhio, sole, segni zodiacali, chiavi, mani e farfalle. Fornasetti costruisce un alfabeto di simboli cosmici e scaramantici. La serie Tema e Variazioni, dedicata a Lina Cavalieri – soprano e attrice italiana tra fine Ottocento e primo Novecento – conta oggi circa quattrocento declinazioni. I sottoinsiemi “Occhi”, “Frammento” e “Ripetizione” trasformano il volto in matrice rituale domestica.

Il lessico cosmico attraversa le collezioni Soli e Zodiaco: il sole assume tratti umani e compare in vassoi, tavoli e portariviste; i dodici segni zodiacali decorano piatti che celebrano il legame tra tempo, cicli e appartenenza al cosmo.

Il motivo Serratura introduce la soglia: chiave e foro diventano icone di passaggio e visione filtrata. La variante Malachite aggiunge un minerale dalle tradizioni esoteriche. Le Mani appaiono come segni autonomi di rito, saluto e protezione. Le Farfalle simboleggiano la metamorfosi e popolano scatole, portariviste e specchi bombati.

Il capitolo felino, sviluppato nella collezione High Fidelity, raffigura il gatto immobile e mutevole, con variazioni minime di manto: un motivo d’archivio degli anni Cinquanta. Il repertorio murale amplia il paesaggio simbolico: Nuvole trasferisce un cielo mentale su carta da parati, mentre Libreria, Procuratie e Uccelli costruiscono scenari domestici che oscillano tra sogno e realtà.

Bvlgari Serpenti: metamorfosi, protezione e rinascita nel gioiello come totem contemporaneo

Nel racconto ufficiale di Bvlgari, Serpenti è “simbolo di metamorfosi infinita” dal 1948. Il serpente attinge a un archetipo antico: guarigione (bastone di Asclepio), ciclo eterno (ouroboros), potenze ctonie e fertili (nāga). Questa stratificazione sostiene la lettura protettiva proposta dalla maison.

La grammatica simbolica passa dal pattern alla materia: smalti “a scaglia” e teste naturalistiche con occhi di pietra emergono tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Le immagini di Liz Taylor con il bracciale Serpenti alimentano il mito pop della “serpe-talismano”.

Con Serpenti Through the Eyes of… Bvlgari avvia una curatela di simbolo: nel 2021 Mary Katrantzou firma le borse Metamorphosis con manici a “S”, ricami di farfalle e serpenti, e minaudière-scultura. Il simbolo diventa ambiente nelle installazioni immersive di Refik Anadol, Serpenti Metamorphosis, dove “pelli digitali” mutano in tempo reale. Mostre come SerpentiForm e Serpenti Infinito consolidano il ponte interculturale, mentre facciate e luminarie trasformano i flagship store in scenografie rituali. La Serpenti Suite del Bvlgari Hotel Roma completa il continuum sensoriale: il talismano si indossa, si attraversa, si abita.

Cartier Panthère: il totem felino che incarna libertà, forza e seduzione

La Panthère entra nell’araldica Cartier nel 1914 e diventa emblema di forza, indipendenza e libertà. L’iconografia attinge ad amuleti egizi legati a Bastet e a figure leonine protettrici. Il motivo nasce come maculatura su un orologio del 1914; con Jeanne Toussaint il felino assume forma intera. Le spille del 1948–49 per la Duchessa di Windsor segnano una svolta: la pantera diventa tridimensionale, prima su smeraldo, poi su zaffiro cabochon. La transizione è chiara: dal decoro alla presenza. L’animale abita il gioiello con occhi-gemma che scrutano e raccontano.

Nel brand-film L’Odyssée de Cartier (2012) la pantera viaggia tra epoche e continenti, incarnando il mito della maison. La profumeria traduce il simbolo in La Panthère (dal 2014), un accordo floreale-felino di gardenia e “muschio animale” racchiuso in un flacone-pantera. Le campagne e le mostre internazionali riportano in scena i gioielli Windsor, confermando la Panthère come totem curatoriale della storia Cartier.

Buccellati: incisioni, rosette e luce tattile come lessico di un design scultoreo

Buccellati radica il proprio linguaggio in tecniche d’incisione storiche: rigato, segrinato, telato e ornato definiscono superfici vive e vibranti. Il rigato procede per linee parallele tracciate a bulino, evocando una trama tessile e una luce diffusa; il segrinato incrocia solchi in più direzioni, mentre il bulino scolpisce petali, foglie e frutti. Nato negli anni Trenta e Quaranta sugli argenti, il gesto si estende alla gioielleria nella seconda metà del secolo, elevandosi a linguaggio di collezione. Bracciali rigidi e accessori testimoniano il passaggio da bottega a catalogo.

Accanto alla rosetta Opera, ricorre il ramage vegetale: tralci, foglie e corolle costruiscono una sintassi naturale che indica continuità e crescita. L’iconografia rinascimentale fornisce griglie e cornici, mentre medaglioni e moduli richiamano repertori d’archivio. Il lessico floreale unisce ciclicità e tempo. La linea Étoilée introduce la maglia come segno, evocando i mosaici dell’antica Roma: la sequenza pieno-vuoto crea geometrie stabili e l’intreccio di oro giallo e bianco intensifica il ritmo. Il codice Buccellati passa dal gioiello all’oggetto d’uso, unendo tatto e luce.

Baccarat e il codice della luce: tra collezione Eye e animali totemici di cristallo

Il cristallo è il linguaggio simbolico di Baccarat, costruito attraverso tagli, rifrazioni e luce. La collezione Eye, firmata da Nicolas Triboulot, introduce una poetica ottica esplicita: il nome allude allo sguardo, alla reciprocità tra oggetto e osservatore. Il taglio alterna coste esterne orizzontali e solchi interni verticali: la luce entra, si piega, disegna un moto a spirale che richiama l’iride.

Con Faunacrystopolis, progetto di Jaime Hayon, la maison popola il suo universo di animali totemici: figure ibride e sfaccettate che uniscono geometria e gioco, trasformando il cristallo in pelle di un bestiario contemporaneo. Eye istituisce l’ottico come codice di maison, mentre le creature di Hayon aggiornano la funzione totemica dell’oggetto-dono, fondendo artigianato e collezionismo.

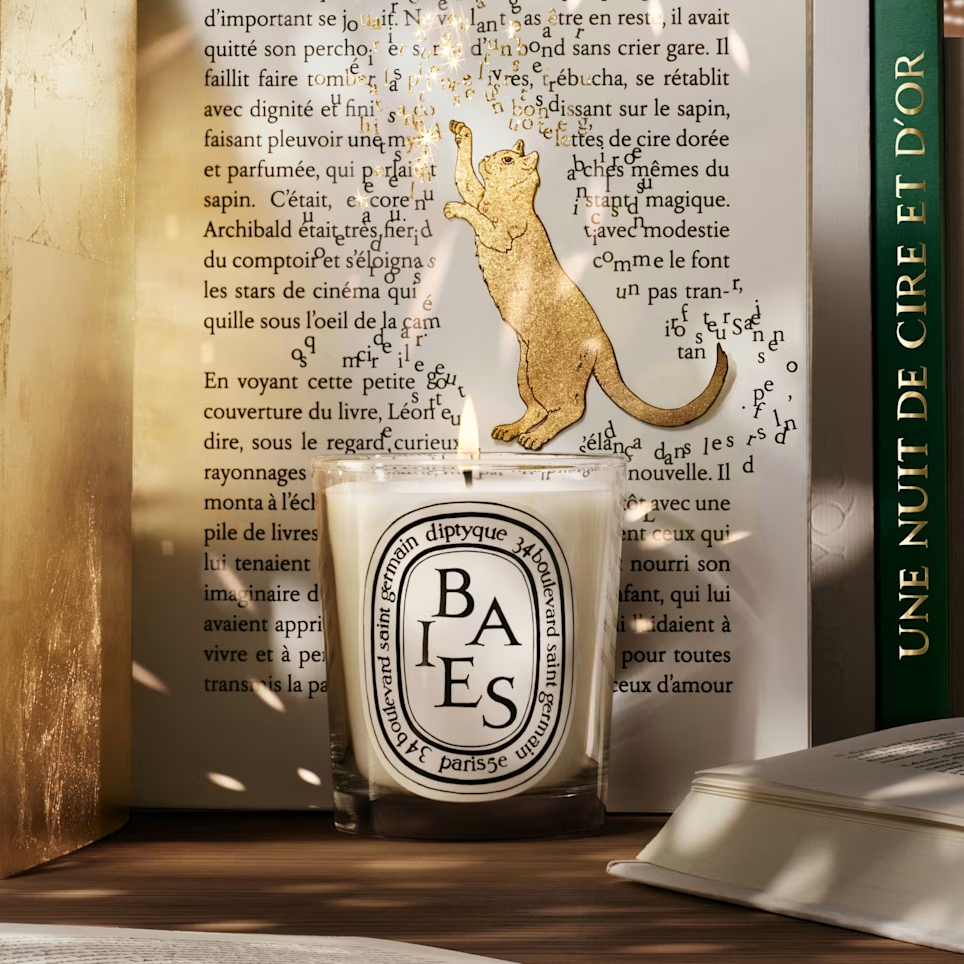

Diptyque: simboli, rituali e sogni nell’arte profumata dell’ovale

L’ovale è il segno-matrice di Diptyque: non semplice cornice, ma porta d’accesso simbolica. I “codici Diptyque” lo collegano a cartigli faraonici, ellissi barocche e medaglioni settecenteschi, trasformandolo in emblema su candele, profumi e cofanetti. Altro codice identitario è quello tipografico: lettere danzanti, calligrammi e indovinelli visivi. Le parole si intrecciano in alberi, fiori, arabeschi.

La biografia di Desmond Knox-Leet e la sua esperienza a Bletchley Park introducono la crittografia come chiave concettuale: l’etichetta diventa talismano da decifrare. Ogni profumo racconta un paesaggio illustrato, selezionato da un cursore ovale sul fronte e sul retro. Il bianco e nero assume valore liturgico: inchiostro e luce, pieni e vuoti come in un dittico.

Il lessico onirico attraversa fragranze e mise-en-scène. Per il Natale 2025, la collezione Une nuit de cire et d’or narra una fiaba d’inverno a Saint-Germain-des-Prés, con un libraio, tre lettori e una pigna di cera dai poteri misteriosi — omaggio ai tre fondatori della maison. Gli oggetti, disegnati da Vincent Puente, includono portacandele su vassoio ovale, coperchi in porcellana e uno svuotatasche con foresta di abeti: allegorie di sogno e accoglienza.

Schiaparelli e il surrealismo del corpo: anatomia, lacrime e sguardo come segni di couture

Elsa Schiaparelli porta il Surrealismo in couture con una grammatica di segni anatomici e sguardi simbolici. Nel 1938 nasce con Salvador Dalí il Tears Dress, abito colonna in rayon e seta con stampa trompe-l’œil di lacerazioni rosa, magenta e nero, accompagnato da un velo con “lacrime” tridimensionali. Il Fashion History Timeline collega il motivo al dipinto Three Young Surrealist Women Holding in Their Arms the Skins of an Orchestra (1934–36). Nello stesso anno appare lo Skeleton Dress, abito nero in crêpe di seta con trapunte e imbottiture che fanno emergere vertebre, anche e femori “in rilievo”.

L’occhio entra presto nel lessico di casa: la Eye Brooch del 1937, disegnata da Cocteau, include una perla-lacrima. Con Daniel Roseberry, la maison riattualizza questi segni in chiave scultorea: brooches-occhio, pettorali “bronchiali”, orecchie, nasi e labbra dorate trasformano il corpo in reliquiario surrealista contemporaneo.

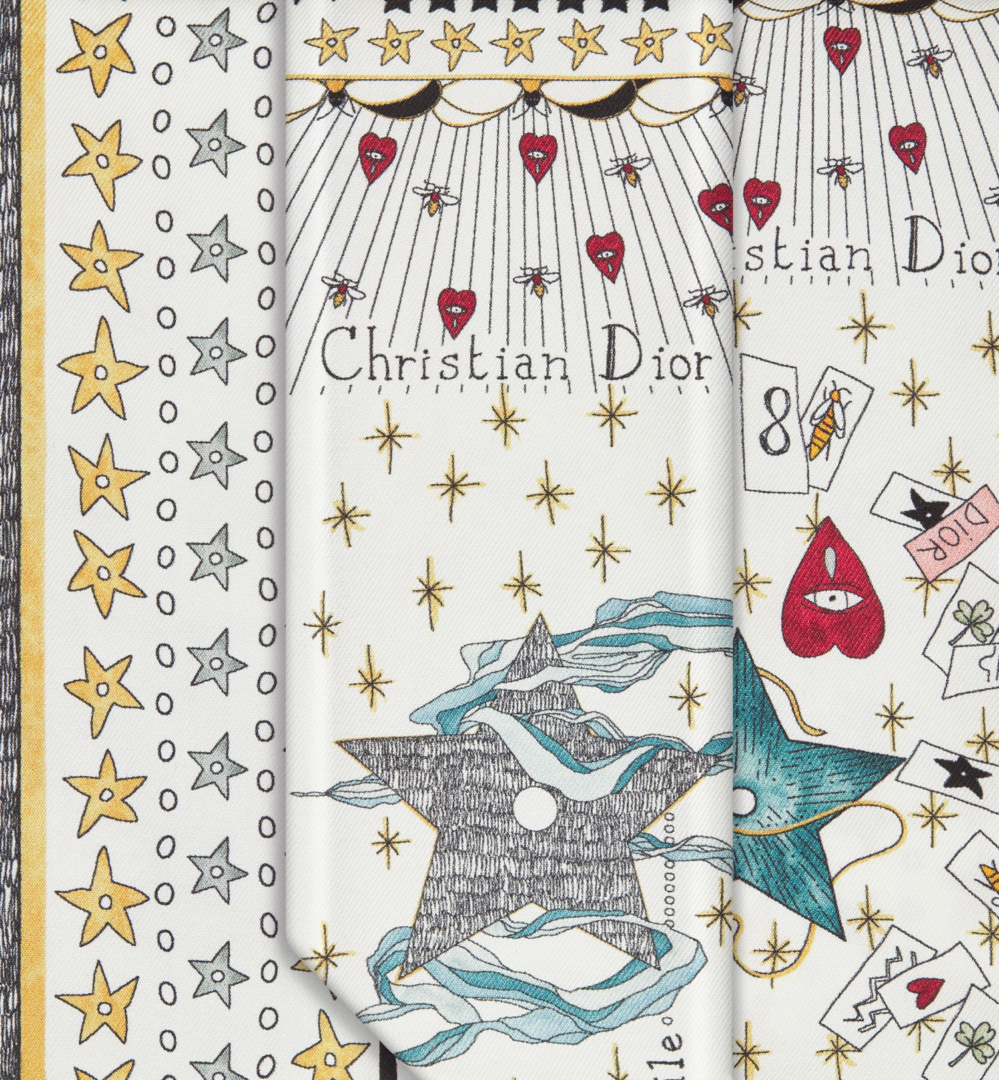

Dior e la superstizione couture: lucky star e Tarocchi come codici oracolari d’atelier

La superstizione è da sempre un emblema identitario per Christian Dior. Il couturier consultava una cartomante e trasformò amuleti e segni del destino in linguaggio visivo. La “lucky star” diventa portafortuna, ripreso dai successori. La Galerie Dior al 30 avenue Montaigne ricostruisce la leggenda e ne documenta gli usi dagli anni Cinquanta in poi. Dal 2017 Maria Grazia Chiuri accentua la dimensione divinatoria, intrecciando stelle, carte e ricami.

La villa d’infanzia Les Rhumbs ospita una rosa dei venti che alimenta l’immaginario di rotta e orientamento. Il motivo ritorna nelle collezioni di gioielleria contemporanea — come Étoile des Vents — e nelle capsule Dior Lucky. Nel 2021 Chiuri rilegge i Tarocchi in chiave couture: il cortometraggio Le Château du Tarot di Matteo Garrone, girato al Castello di Sammezzano, mette in scena le Figure Maggiori — Papessa, Stelle, Luna — come personificazioni della collezione. La couture diventa dispositivo oracolare: la stella e i Tarocchi non decorano, ma orientano racconto, scelta e rinascita.

Kenzo e Fendi: la genealogia degli occhi come codice identitario tra logo e mito

Nel 2013 Kenzo introduce l’occhio come emblema grafico: Carol Lim e Humberto Leon portano in passerella felpe con terzo occhio, logo non testuale e simbolo di visione. Il motivo passa rapidamente dallo show al retail. Nello stesso anno anche Fendi inaugura la sua genealogia di “occhi” con i Bag Bugs, charms dalle espressioni vivide. Un cortometraggio e campagne digitali ne amplificano la diffusione.

Il segno migra poi nell’orologeria (2015–2016) con Momento Fendi Bugs, e nell’eyewear EyeShine (2016), che teatralizza un mito solare. Nel 2025 arriva la capsule Fendi Eyes: il centenario e il Capodanno Lunare orientano il racconto. Peekaboo, Baguette e ready-to-wear accolgono gli “occhi” come amuleto giocoso, dispositivo ottico e codice d’identità visiva.

AHU Studio: tra nazar e nahıl, il rito domestico come design rituale e culturale

AHU Studio, fondato da Eda Akaltun e Mevce Ciraci tra Londra e Istanbul, lavora tra rito, oggetto e ospitalità nel campo del collectible design. Il nazar agisce come segno condiviso: oggetto che media protezione, appartenenza e memoria.

La collezione Nahıl – Ahu’s New Journey: Redefining Objects, Space and Rituals rilegge i rituali ottomani e l’artigianato cerimoniale. Il nahıl, albero delle nozze e delle feste, documentato nei Sûrname, diventa totem domestico: armadi monolitici in legno, tavoli in marmo e marqueterie, sedute ricamate, tappeti coordinati. Non solo arredi, ma vasi simbolici che custodiscono, segnano e accolgono. Il disegno attinge ai repertori visivi del suzani e dell’ebru. L’allestimento, nel Küçük Mustafa Paşa Hammam del Quattrocento, dichiara la tesi di fondo: il design come continuum culturale. Conservare saperi, reinterpretare il rito, riframmentare l’ornamento.

Alessia Caliendo