“Fratelli d’Italia” di Alberto Arbasino è ancora il romanzo più moderno d’Italia

Il romanzo del 1963 Fratelli d’Italia torna in libreria come un classico che non invecchia: dalla politica alla TV, dai romanzi ai reportage, Arbasino ha anticipato una modernità che l’Italia sembra comprendere davvero solo oggi

Rileggere Alberto Arbasino ai tempi dei nuovi «Fratelli d’Italia»: la ristampa di Feltrinelli curata da Giovanni Agosti

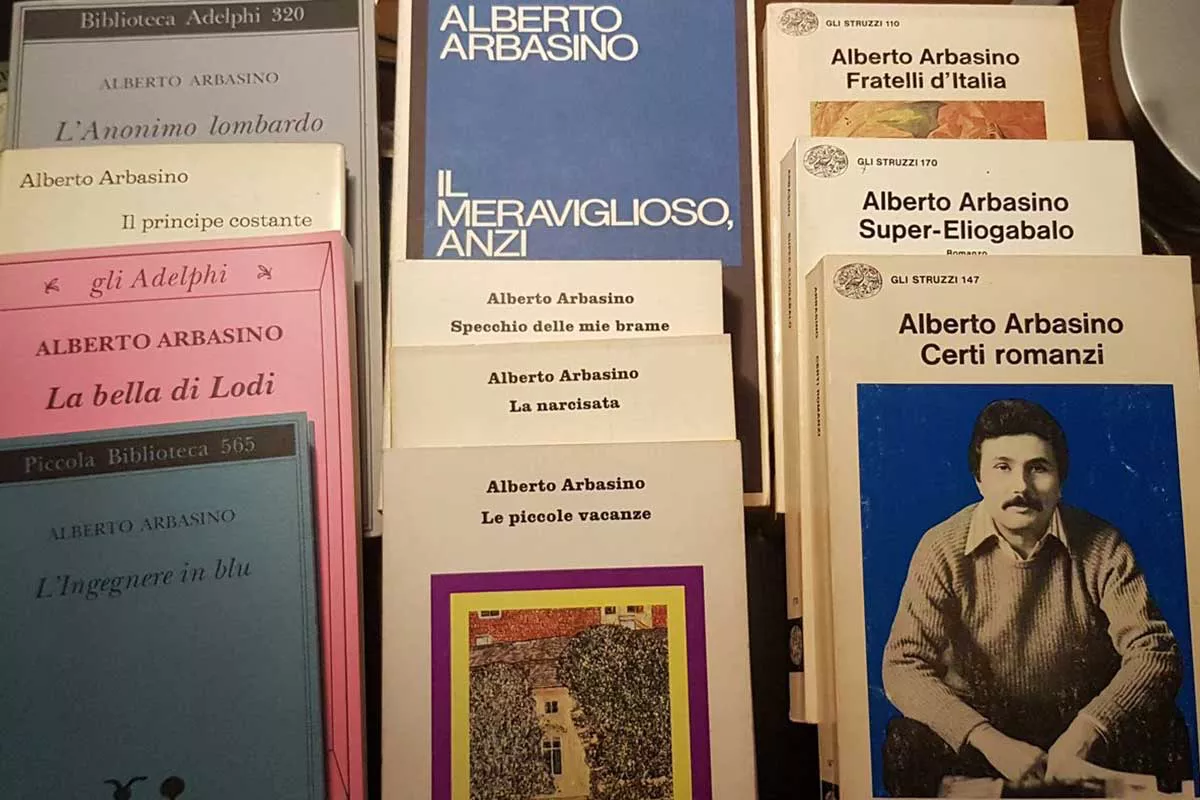

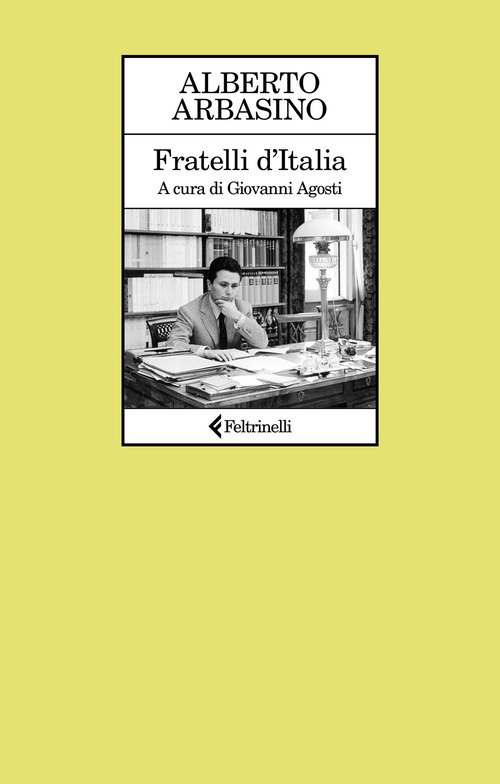

La ristampa di Fratelli d’Italia nella sua prima versione del 1963, riproposta ora da Feltrinelli e curata da Giovanni Agosti, riporta Alberto Arbasino esattamente dove è sempre stato: al centro del modo in cui l’Italia pensa se stessa. Il romanzo-conversazione che racconta la gran commedia degli anni del boom torna in libreria per parlare a lettori ventenni, a una generazione che Arbasino aveva intuito prima ancora che nascesse. Anche per questo vale la pena rimettere in circolo un ricordo personale, lontano dall’agiografia e vicino alla sua voce.

La falsa antipatia di Arbasino: timidezza, riserbo e un’eleganza che oggi riconosciamo meglio

Lo incrociavo da Dino Franzin, nella sua casa di corso Matteotti a Milano, crocevia di intellighenzia come dovrebbe essere ogni vera mondanità. Volto affilato anche quando l’età lo aveva appesantito, occhi ogivali e mobili come un ventaglio. La distanza che metteva tra sé e gli altri, oltre che frutto di educazione, nasceva da timidezza e riserbo, e poteva sembrare arroganza. Erre blesa e morbida. Sapeva mandare affanculo con grazia, e con la stessa grazia poteva rivelarsi dolce e paterno.

Mi raccolse svenuto sopra il lavabo di un bagno durante un matrimonio all’Accademia Filarmonica Romana, a metà degli anni Ottanta. Aprii gli occhi sorretto da lui, con il sangue che mi colava dal naso per la botta. Non batté ciglio, nessuna scena: una praticità quasi clinica, che diceva molto sul suo modo di stare al mondo.

Angkor Vat negli anni Ottanta: Arbasino tra mine, umidità e compostezza da grand bourgeois

Lo incontrai ad Angkor Vat, in Cambogia. Il turismo di massa non era ancora arrivato, dopo il genocidio della dittatura di Pol Pot e dei Khmer rossi tra il 1975 e il 1979. I templi emergevano da una quiete irreale, si avanzava passo dopo passo verso le montagne di pietra scolpite.

La guida mandava davanti un maiale tenuto a un lungo guinzaglio per fiutare le mine che i Khmer interravano di notte, strisciando fuori dalla boscaglia. In questo modo potevano decapitare indisturbati i gruppi scultorei e staccare rilievi, dettagli, modanature, da vendere sul mercato antiquario dei Paesi ricchi per finanziare l’acquisto di armi.

Arbasino procedeva imperterrito: sahariana di linone, camicia Battistoni immacolata, zero sudore in quell’umidità d’inferno, e una curiosità affabile, vigile. Sembrava che nulla potesse scalfirne la compostezza.

Dal Parlamento alla TV sperimentale: perché Arbasino ha incarnato un’idea modernissima di intellettuale pubblico

Si è concesso tutto: letteratura, cinema, politica. Dal 1983 al 1987 siede alla Camera come deputato indipendente del Partito Repubblicano. Prima ancora affronta la televisione, quando la televisione consente ancora esperimenti veri: nel 1977 conduce il talk show Match.

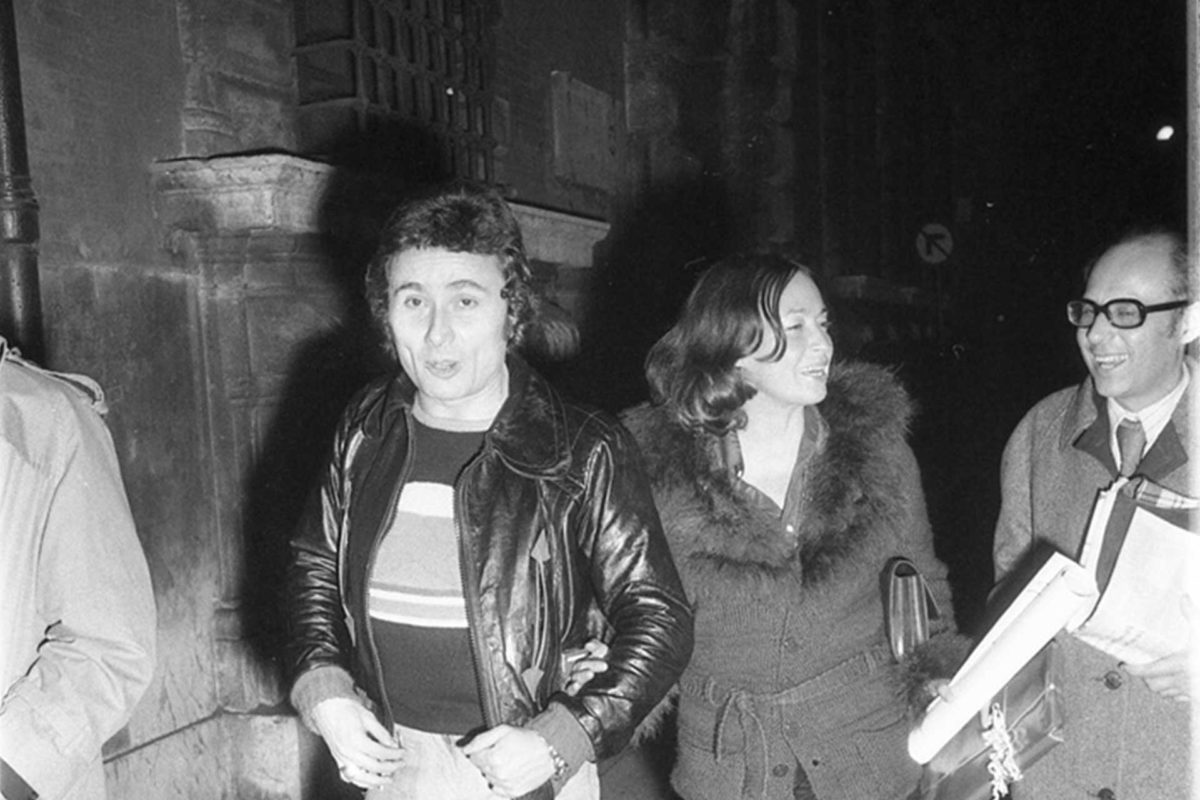

Oggi pare inimmaginabile, su una rete nazionale e in seconda serata, una comunicazione così dichiaratamente intellettuale e un po’ snob. Arbasino moderatore, baffoni, cravattone e capelli a caschetto, quasi seccato, si chiama fuori dalla contesa e lascia che a scontrarsi siano gli ospiti: il confronto serrato tra Memè Perlini e Albertazzi sulle sorti del teatro italiano è diventato un piccolo classico.

Il flusso dello scrivere arbasiniano innesta periodi dentro periodi, costruzioni grammaticali a scatola cinese, calembour continui. Rap spacca la texture nel 2001, seguito da La vita bassa nel 2008.

Ci avrebbe fatto sorridere lo sguardo distaccato con cui avrebbe affrontato l’emergenza Covid-19: i neologismi d’importazione, i pasticci linguistici, il panico dilagante. Discretamente, come era vissuto, Alberto Arbasino se n’è andato nel 2020, a novant’anni, al termine di una lunga malattia. Un male che lo aveva progressivamente allontanato dal patrimonio vivo della memoria. Per una coincidenza del destino, è scomparso nello stesso giorno in cui è morta Lucia Bosè, icona cinematografica di quegli anni del boom che lo scrittore, giornalista e critico letterario e teatrale aveva saputo raccontare come pochi.

Dai topos linguistici alle icone pop: come Arbasino ha riscritto l’immaginario culturale italiano

«Farsi una gita a Chiasso», «casalinga di Voghera»: Arbasino è l’inventore di topos che hanno contaminato il linguaggio comune. A lui dobbiamo anche una certa idea di America e di New York come paese dei balocchi.

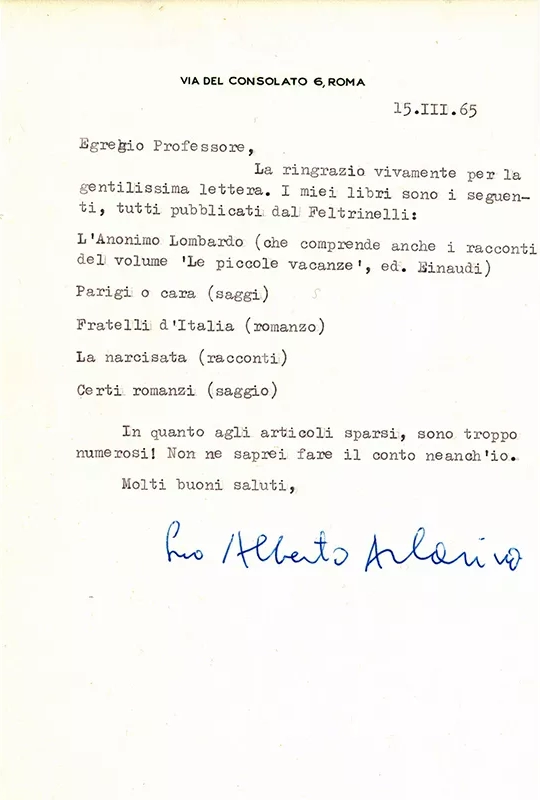

Certi romanzi appare nei primi Sessanta: un quaderno di lavoro e un diario d’idee complementare a Fratelli d’Italia, che documenta l’entusiasmo per la sprovincializzazione letteraria. Dentro c’è il fervore pionieristico dell’indagine su maestri di cui in Italia si cominciava appena a parlare: Lévi-Strauss, Adorno, Jakobson, Barthes, Blanchot, Šklovskij, Raymond Roussel, Rousset, Starobinski, formalisti e strutturalisti russi, praghesi, francesi.

La summa del suo lavoro resta Fratelli d’Italia, sottotitolato la gran commedia dei nostri anni Sessanta. Un peregrinare tra Roma e Milano, Firenze e Venezia, la Spoleto del Festival di Menotti all’acme della sua parabola e la Capri di prima, quando le puttane non recitavano ancora le contesse sfrecciando in spider tra capitali del Rinascimento e del boom, delle Biennali e dei festival.

Personaggi sfrenati popolano questo meta-romanzo che contiene in sé le istruzioni per l’uso di se stesso: illusioni, delusioni, contraddizioni e spensieratezze tragiche dell’epoca più folle della storia italiana recente. Domietta Hercolani del Drago – l’umorale Desideria di Fratelli d’Italia – è scomparsa qualche anno fa, portando con sé un empireo di grazia e cultura, allure e ansia di nuovo, tra Visconti e Balenciaga.

Dalle colline di Voghera alla neoavanguardia: come si forma la voce più mobile della letteratura italiana del Novecento

A Voghera Arbasino nasce nel 1930. Suo conterraneo è il couturier Valentino Garavani. La famiglia lo avvia agli studi di giurisprudenza e poi alla carriera universitaria.

Infanzia e giovinezza scorrono tra colline e vecchie dimore della borghesia rurale, attorniate da campi, frutteti, giardini, librerie avite e solidità economica, una praticità quasi calvinista che si adatta ai tempi del miracolo economico.

Abbandona presto l’ateneo milanese e sceglie letteratura, critica e parodia: un mixage di narrativa e saggistica. Lascia Milano e si installa a Roma, dove il milieu intellettuale vive una stagione fervida. Esponente del Gruppo 63 e alfiere della neoavanguardia, viene definito il «nipotino di Gadda» per il virtuosismo da alchimista della parola, mentre lui dichiara di nutrire pari ammirazione per lo sforzo stilistico di Roberto Longhi e la negromanzia di M.P., l’innominabile anglista romano.

Il meraviglioso anzi: viaggi, estetiche e la costruzione del gusto contemporaneo secondo Arbasino

Il meraviglioso, anzi (1985) si snoda attraverso cento e più viaggi di un dilettante odierno in Europa e in America, lungo il filo delle grandi mostre. Arbasino esplora angolini e interstizi – sono parole sue – della storia del gusto più vicini alla nostra sensibilità, al nostro attuale desiderio, in un assortimento di tendenze neo- e movimenti post-, dal Neoclassico al Postmoderno.

Passano Lale Andersen, Sarah Vaughan e Walter Benjamin, le prove di Klemperer a porte chiuse e il Bruckner di Knappertsbusch. Un succedersi di rimandi circolari e centripeti: Lotte Lehmann è la Marschallin del Rosenkavalier, l’eversiva estetica della Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene, Elisabeth Schwarzkopf in Così fan tutte a Salisburgo nel ’59.

Storie infinite, divertissement, provocazioni. Sfilano un ipotetico lunch in casa Schönberg, Mina cotonata a strisce zebrate e pois, Boudeuse presentato a Bertrand Russell che si mescola alla vicenda di Charlotte-Aglaé, demoiselle de Valois, perduta con Winckelmann e il cardinale che inventa il neoclassico tra marmi, bossi e zanzariere di Villa Albani. La coerenza dell’opera arbasiniana regge proprio perché si concede deviazioni, scarti, contraddizioni.

Risvolti gay espliciti attraversano i libri: i dormitori YMCA, Warhol e Mapplethorpe, enfilade di interni patrizi degni dei Goncourt, portiere e tende di broccato scarlatto evocate a lume di candela. Curia e strascico purpureo, piramidi di garofani rossi, logge a grottesche, giardini formali e contesse segaligne.

Il gioco resta riconoscere chi si nasconde dietro le maschere che attraversano Fratelli d’Italia, Super Eliogabalo, Specchio delle mie brame. L’Anonimo lombardo ruota intorno a un epistolario d’amore omosessuale, con la Scala di Maria Callas come cornice.

“Un Paese senza”: perché l’Italia descritta da Arbasino negli anni Ottanta assomiglia così tanto a quella di oggi

Il mondo di riferimento di Arbasino, quella trama sociale che ha analizzato e immortalato, si era già sbriciolato nel geyser di volgarità degli anni Ottanta. L’Italia di oggi assomiglia molto a Un Paese senza, per parafrasare il titolo di un suo saggio del 1980, pieno di previsioni sul futuro, riscritto lungo il decennio successivo secondo una prassi che gli era congeniale.

Un Paese senza delinea un romanzo-conversazione composto da centinaia di micro-saggi. L’Italia protagonista in una costellazione di episodi sulla perdita di memoria collettiva, sapere, storia.

Questo era Alberto Arbasino: quante esche ci ha indicato nella sua apparente facilità citazionista. Un approccio che non nasce da gusto barocco, piuttosto da una vena espressionista, come amava puntualizzare. Si aveva l’impressione che avesse ingerito Treccani e Britannica insieme a Musil, Lévi-Strauss, Adorno, Roland Barthes e Proust.

Derive camp, una certa perfidia, intuizione e vaticinio, humour e tragica spensieratezza da Finis Austriae: Arbasino resta un intellettuale grand bourgeois, voce libera e lucida.

La nuova edizione di Fratelli d’Italia restituisce quella voce a chi non l’ha ancora scoperta: i lettori che oggi hanno vent’anni, che si affacciano su un Paese diverso ma attraversato dagli stessi tic, dalle stesse smanie di status, dagli stessi slittamenti linguistici. Rileggerlo ora significa capire meglio anche noi.

Cesare Cunaccia