Alla Biennale, il sudore: mille miliardi di alberi, non c’è altro da fare

Introduzione alla Biennale Architettura di Carlo Ratti: l’unico argomento è quello sostenibile: un “numero da capogiro” di alberi, l’umanità che crolla, sudore, calore e la sovrappopolazione di batteri

Calore, Sudore, nel primo salone dell’Arsenale: la Biennale di Carlo Ratti, Terms and Conditions

Carlo Ratti scrive che l’architettura è sempre stata una risposta a un clima ostile – è la prima riga del catalogo della Biennale di Architettura, l’introduzione a tutto. Nel 2024, la terra ha bruciato. Le media globali hanno superato la soglia di 1,5 gradi centigradi prefissata quale limite dagli accordi di Parigi. Gli incendi a Los Angeles, le alluvioni di Valencia, la siccità in Sicilia. Ridurre le emissioni di carbonio non è sufficiente. L’introduzione alla Biennale è un invito ad agire per aspera ad astra – attraverso le difficoltà verso le stelle, e poi di nuovo verso la Terra.

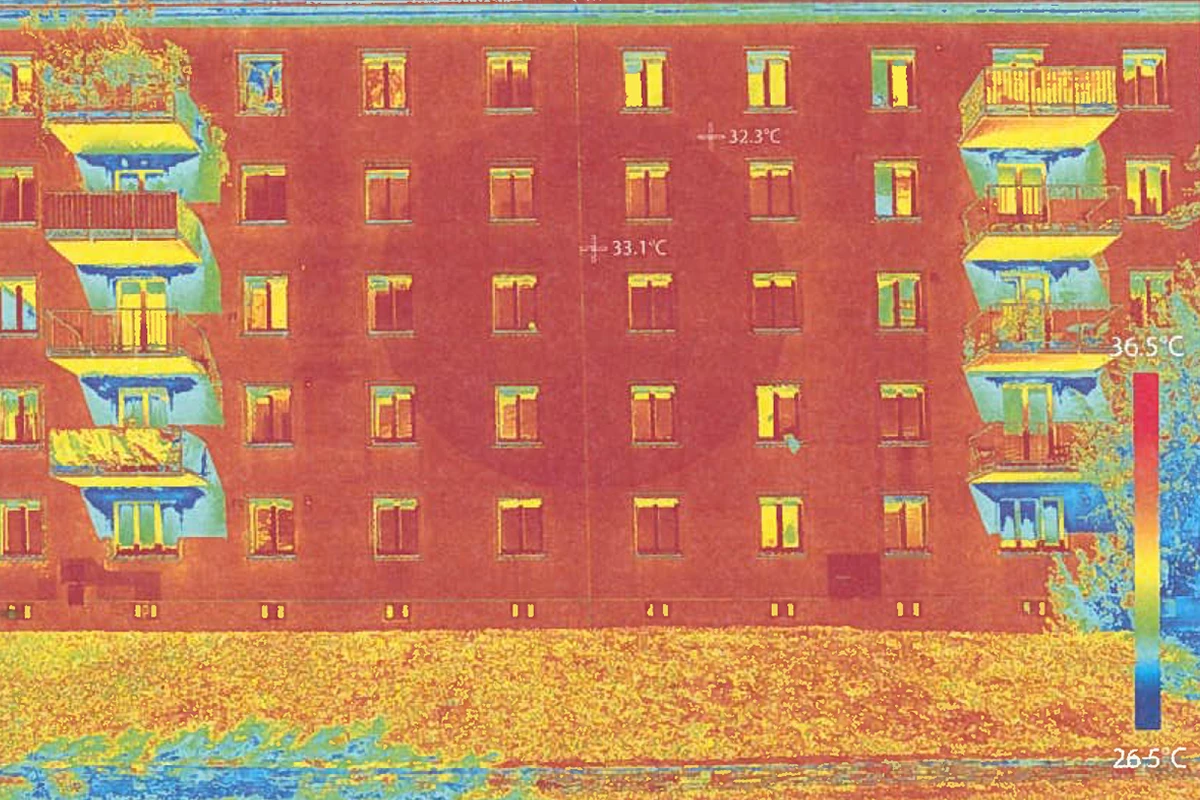

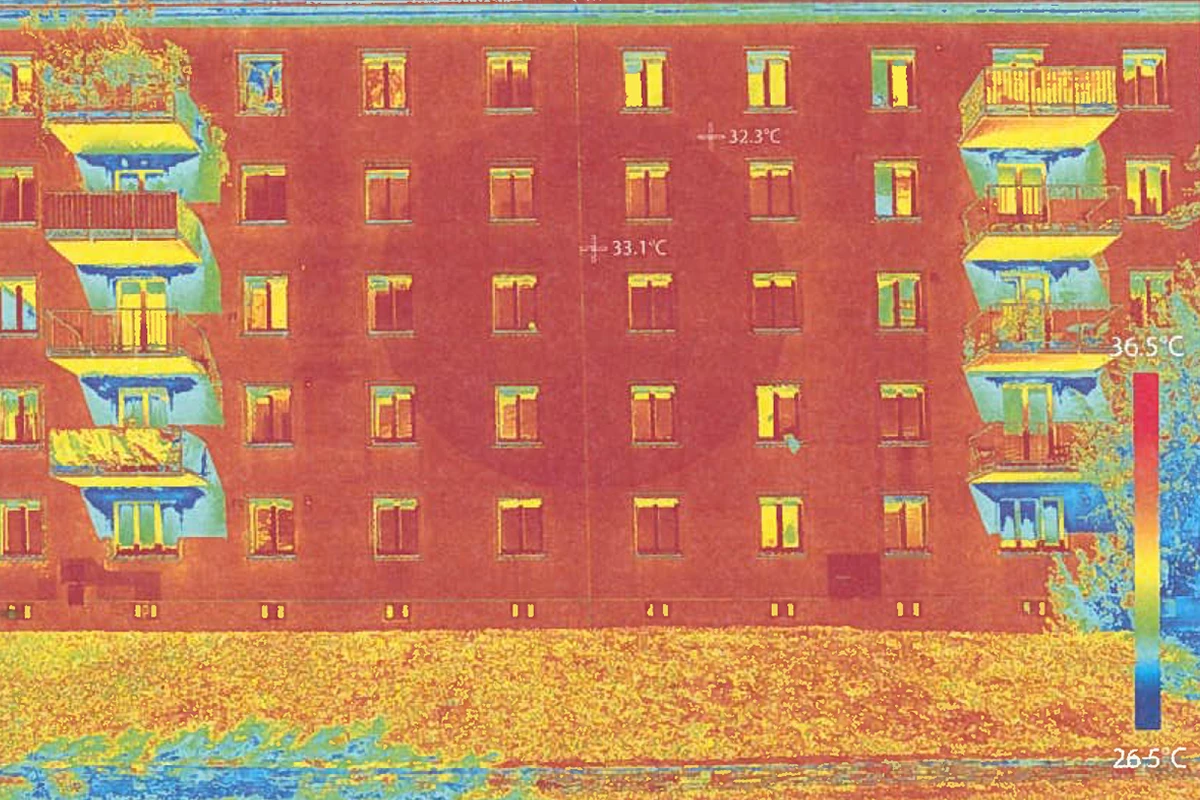

La prima stanza dell’Arsenale. Vasche piene d’acqua per produrre umidità. Calore, sudore. Una temperatura che vuole mimare quella di una metropoli in pianura a luglio; sospese, macchine esterne di condizionatori – quelle macchine che massacrano le facciate di case di ringhiera, di residenze popolari, di edifici residenziali che potrebbero avere identità architettonica ma che sono distrutti da scatole in griglia di plastica. Questa prima stanza, o salone, porta il titolo di Terms and Conditions. Un risveglio di consapevolezza collettiva. Disagio, stress termino. Dipendenza dal percorso. Zone di sacrificio. Sufficienza. Prima di andare avanti, questo è l’invito a prendere conoscenza dei termini e delle condizioni.

L’argomento è uno soltanto: il surriscaldamento globale. Calore, sudore. L’unico di cui valga la pena parlare: la sostenibilità. Ripetuta parola che ormai suona antipatica, abusata, umiliata – inutile. Quanti sono quelli che dicono che in realtà la sostenibilità non interessa a nessuno? Quanti sono i boomer che ci circondano, quei boomer di mentalità e non di età, quei boomer che pensano ancora a cosa sia cool, creativo, nuovo – dovranno arrendersi: sostenibilità, la parola, bisogna usarla. Non c’è nient’altro di cool, creativo, nuovo – se si sta fuori dal campo della sostenibilità. Bisogna continuare a ripeterla, la parola sostenibilità, fino a darla per scontata quanto l’aria che respiriamo, quel tanto per cui davvero niente più sia concesso, se sostenibilità non alla fondamenta di ogni ragionamento.

Il nostro futuro contro il calore, il nostro sforzo e il nostro sudore: piantare alberi

Tra le poche possibilità che abbiamo per sopravvivere – su Lampoon continuiamo a scriverlo e Hans Joachim Schellnhuber riesce ancor meglio ad argomentarlo – ci sono gli alberi. Molti alberi: abbiamo circa un miliardo di ettari di terreni degradati dove potremmo piantare alberi – ma il numero di alberi necessari è da capogiro, scrive Schellnhuber: tra i 500 e i mille miliardi di alberi, sarebbero necessari. Non impossibile, ma all’impossibile somiglia. Piantare alberi, ma anche usarli: perché se l’albero cade o muore e resta in natura, il carbonio sequestrato nei suoi anni ritorna nell’atmosfera. Non solo il settore della bioedilizia, ma tutti i settori possibili: dal tessile al plastico all’energetico – devono imparare a usare i bio materiali: e tra questi biomateriali, insieme al legno, il più funzionale è sempre la canapa.

Definizione di sufficienza: rigenerare invece che costruire. La sovrappopolazione

Il concetto di sufficienza, parola che viene dal greco sophrosyne, in latino, sobrietas. Sufficiency First, scrive Yamina Saheb: la riconversione delle strutture inutilizzate: in parole più povere: prima di costruire il nuovo, bisogna rigenerare l’esistente. Se si costruisce il nuovo bisogna farsi carico di abbattere il vecchio, smaltire e riciclare l’esistente. In Francia esiste una legge in tal senso, in Italia no. Edifici industriali abbandonati in mezzo alle campagne e capannoni nuovi costruiti da fondi bancari internazionali, per la logistica o la gestione dei dati. Gli impianti produttivi dovrebbero essere costruiti nei pressi delle autostrade, imponendo a chi li commissiona il carico di abbattere edifici dismessi nel contesto rurale, rigenerando campagna per la comunità.

L’Europa è un minima percentuale sia per territorio sia per popolazione, rispetto al resto del mondo ma – punto primo è stata l’Europa a colonizzare quasi tutto il resto del mondo depauperandolo nei secoli scorsi; punto secondo, è l’Europa deve essere la locomotiva del mondo, per sperimentazione civile, avanguardia collettiva, cultura rinascimentale – così come è stato nei secoli scorsi.

Giorgos Kallis e Thomas Robert Malthus: che sia l’urgenza o l’inezia il motore della creatività?

Calore, sudore. Sovrappopolazione. Se il numero di essere umani sulla Terra cresce così tanto da non trovare più risorse alimentari sufficienti, si accende il motore dell’inventiva e della creatività per trovare soluzioni. La sovrappopolazione può essere una spinta al progresso? Questa domanda emerge da un confronto impossibile tra l’economia ecologico Giorgos Kallis e Thomas Robert Malthus clerico studioso di demografia ed economia a cavallo tra Settecento e Ottocento. Quando Kallis ipotizza convinto come sia l’inattività pigra e indolente, la vera madre di ogni fantasia – Malthus replica fermo: l’urgenza, la necessità, il fabbisogno umano, la richiesta legittima per il quotidiano, compongono insieme l’energia dell’intraprendenza. La carità dovrebbe elevare la persona e incoraggiare l’autosufficienza, non a consolidare la dipendenza dall’elemosina. Perseguivo una riforma, non un’indulgenza. Una gentilezza severa – avrebbe scritto oggi Malthus.

Pianeta Terra: in cento anni saremo oltre 10 miliardi

I pannelli di legno utilizzati per la mostra saranno poi triturati e rigenerati in altri nuovi pannelli, supporti, o altro ancora. Tecniche di costruzione, energie rinnovabili e localmente generate, materiali naturali che possano sequestrare carbonio, raffreddamenti e riscaldamenti tramite nuova tecnologia. Alberi e de pavimentazione. Dismissione della plastica.

Saremo in troppi sulla terra. Gli scienziati prevedono una netta diminuzione della popolazione nei prossimi cento anni. Entreremo in una fase di decrescita – ma cosa succederà all’economia? Per secoli la crescita demografica ha portato a innovazione e stabilità nel mercato aperto. A cosa sarà dovuta la decrescita? Malattie, calamità e flagelli sono le armi per una resa dei conti da parte della natura – per arginare la sovrappopolazione: a confronto, un’evoluzione genetica verso un essere umano sempre più omosessuale sembra una benedizione.

Superando le Terms and Conditions del primo salone, ci fermiamo davanti a un muro in mattoni creati da Cimento. Il titolo è The Other Side of the Hill – un lavoro firmato da Beatriz Colomina, Roberto Kolter, Patricia Urquiola, Geoffrey West, Mark Wigley. La speculazione elabora la somiglianza tra le popolazioni microbiche e quelle umane. Il profilo del muro segna un’iperbole, quella della crescita demografica che porterà a 10 miliardi gli abitanti della Terra – dopo questo picco, previsto in circa 100 anni, comincerà la decrescita. L’altro lato della collina, quindi – cosa succede oltre la cima? La discesa potrà essere diversa dall’immagine di una catastrofe? Potranno essere i microbi a insegnarci, tra calore e sudore, prima di infettarci, come dobbiamo adattarci a vivere su mattoni composti da materia naturale?

Carlo Mazzoni

Note al testo

Biennale Venezia 2025: Rolex partner ufficiale: l’architettura non può parlare di altro: sostenibilità

Rolex è il “partner e orologio ufficiale” della Biennale: non solo lo sport, il tennis in particolare, di cui oggi siamo spettatori con una brama forse inedita, ma Rolex appare quale Cultural Brand. Una dimensione commerciale contemporanea a cui altri marchi ambiscono senza riuscire a ottenere la profondità del seeding affettivo che Rolex procede. Senza sminuire, anzi potenziando, l’autorevolezza aspirazionale. In parole più semplici, di fronte al pubblico e al mercato, Rolex ci riporta sia a un amico, sia a un maestro.

Biennale Venezia: Architettura 2025: nota tecnica

I testi introduttivi, sia leggendo il catalogo sia visitando la mostra, non entrano nel merito tecnico dei progetti esposti. L’intento prioritario sembra sia quello di emozionare, affascinare, coinvolgere, stupire – quando invece i testi di una Biennale d’Architettura dovrebbero essere esplicativi: precise e concise spiegazioni. Leggendo i testi lungo il percorso, l’impressone è quella di una continua ripetizione. Il desiderio di raggiungere la massa di spettatori va a scapito del rigore che imporrebbe il rispetto per gli studiosi. La scrittura retorica, l’utilizzo ripetuto e ripetibile della parola fondamentale, porta solo distrazione e chiacchiericcio.