Maria Luisa Frisa e il valore politico della moda

La moda ha bisogno di un messaggio politico: militanza, rottura, ossessione – la moda non è più solo una questione creativa. Le risposte di Maria Luisa Frisa

Intervista a Maria Luisa Frisa: i Racconti della Moda, Einaudi, la moda globale, il creativo e il manager

I racconti della moda, Einaudi, nasce da una richiesta della casa editrice a Maria Luisa Frisa, pubblicato nei Super Coralli per una serie di libri tematici.

Maria Luisa Frisa: Mi è stato chiesta una selezione di racconti sulla moda. Ho scelto per epoca, per tipologia di scrittura. Narrativa, saggistica, giornalismo, volevo far capire la complessità della moda. Bret Easton Ellis mi ha permesso di dare citazione agli immaginari di moda. Le copertine di Steven Meisel per Vogue Italia, la moda degli anni Novanta. Da quando la moda è diventata un sistema globale, ci sono autorialità che si agitano all’interno sia degli uffici stile sia dagli uffici di comunicazione. Sembra che si debba dare retta a tutti. Non c’è più una moda che viveva all’interno di un sistema coerente. Devi accontentare sensibilità e culture che si agitano in quella che è la visione globale. All’interno dei grandi gruppi serve una revisione di quelle che sono le figure, troppe, che hanno diritto di parola.

Il presidente moda di Chanel, a conclusione della Cruise presentata a Como, ha detto che la casa Chanel è forte a prescindere dal direttore creativo che disegna la linea moda. La permanenza è quella del marchio, non di un direttore creativo demiurgo. La moda ha fatto un errore: non immaginare che la crescita esponenziale potesse fermarci.

Carlo Mazzoni: Chi dovrebbe avere più parola, il creativo o il manageriale?

Maria Luisa Frisa: Il creativo. Ho citato il presidente moda di Chanel quale esempio a cui mi pongo in disaccordo. Il creativo deve disegnare qualche cosa che non pensavamo di desiderare, non il pantalone nero di ogni stagione. Alessandro Michele per Gucci aveva immaginato qualcosa che in quel momento non c’era e che ci siamo accorti di desiderare.

La responsabilità della creatività e la nostalgia: Armani, Prada, Gucci e Maria Grazia Chiuri

Carlo Mazzoni: La responsabilità rimane dei creativi, sia nel bene che nel male: sono i creativi che devono sollecitare le filiere, nei processi con meno sintetico, meno elastico, meno poliuretano. Una creatività che per essere realizzata ha bisogno di materiale plastico o sintetico è una creatività rivolta al passato. Non serve neanche parlare di sostenibilità, parola abusata: la creatività esiste soltanto se lavora in un contesto di rigore. Il resto è una velata energia nostalgia. La creatività senza rigore è nostalgia.

Maria Luisa Frisa: Armani come Hermès sono argomenti di stile, non di moda. Prada è moda. L’unica azienda, appunto tra quelle di moda, che grazie a Miu Miu sta andando bene. Lo sguardo anti-grazioso di Prada. Un designer, Raf Simons. La cosa più sbagliata, in Gucci è stata quella di pensare che si doveva ritornare a un’idea di classicità che Gucci non ha mai avuto. Cos’è la classicità di Gucci? Forse Tom Ford: un’interpretazione erotica del marchio che di erotico aveva poco? Se un giorno Monsieur Pinault decidesse di portarsi via l’archivio di Gucci a Parigi, nessuno potrebbe dire qualcosa. Stessa cosa per l’archivio Valentino che è proprietà di Mayhoola. Se questi proprietari un giorno decidessero di far confluire gli archivi nei loro palazzi, non potremmo fare niente.

Maria Lusia Frisa, un’intervista: la moda italiana, il messaggio, la militanza – da Alessandro Michele a Duran Lantink

Carlo Mazzoni: Non pensi oggi ci sia bisogno di qualche cosa di diverso, qualche cosa in più, un messaggio in più? Un messaggio che possa arrivare alla comunità, che possa essere un messaggio positivo sulla società, qualche cosa che possa coinvolgere le persone al di là che comprino non comprino quei vestiti.

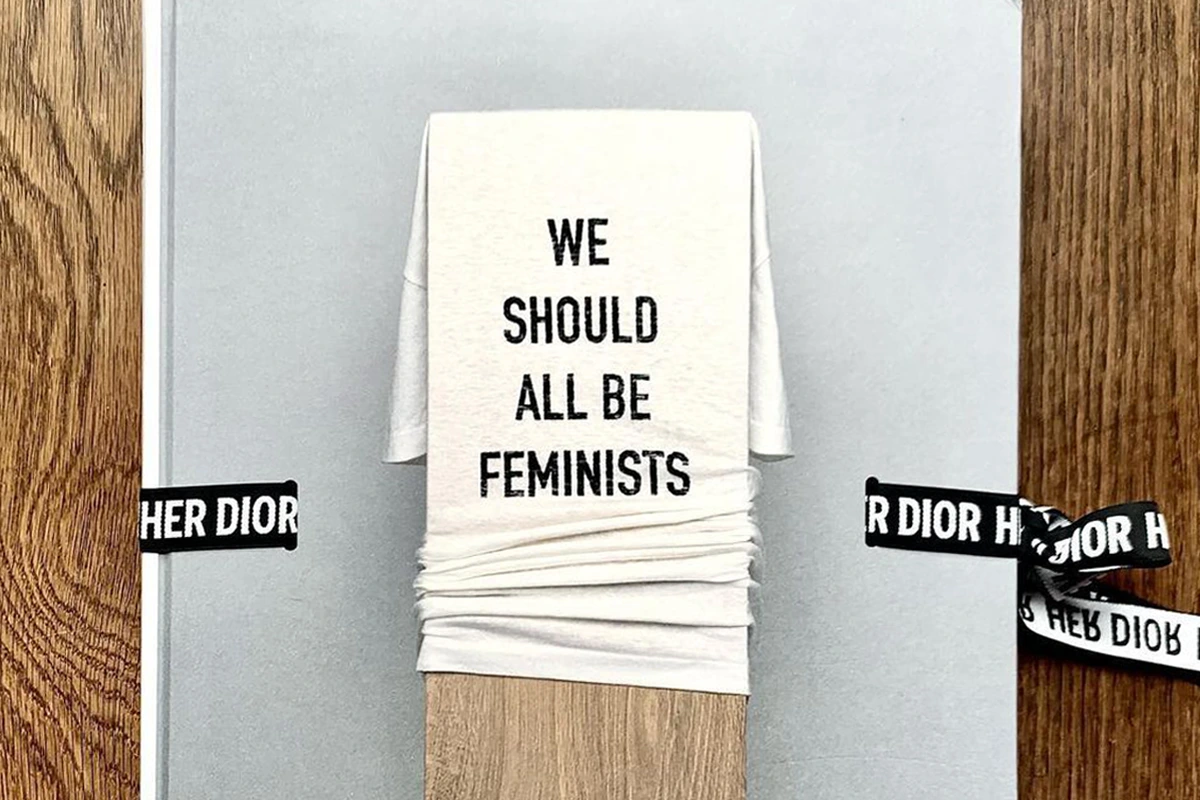

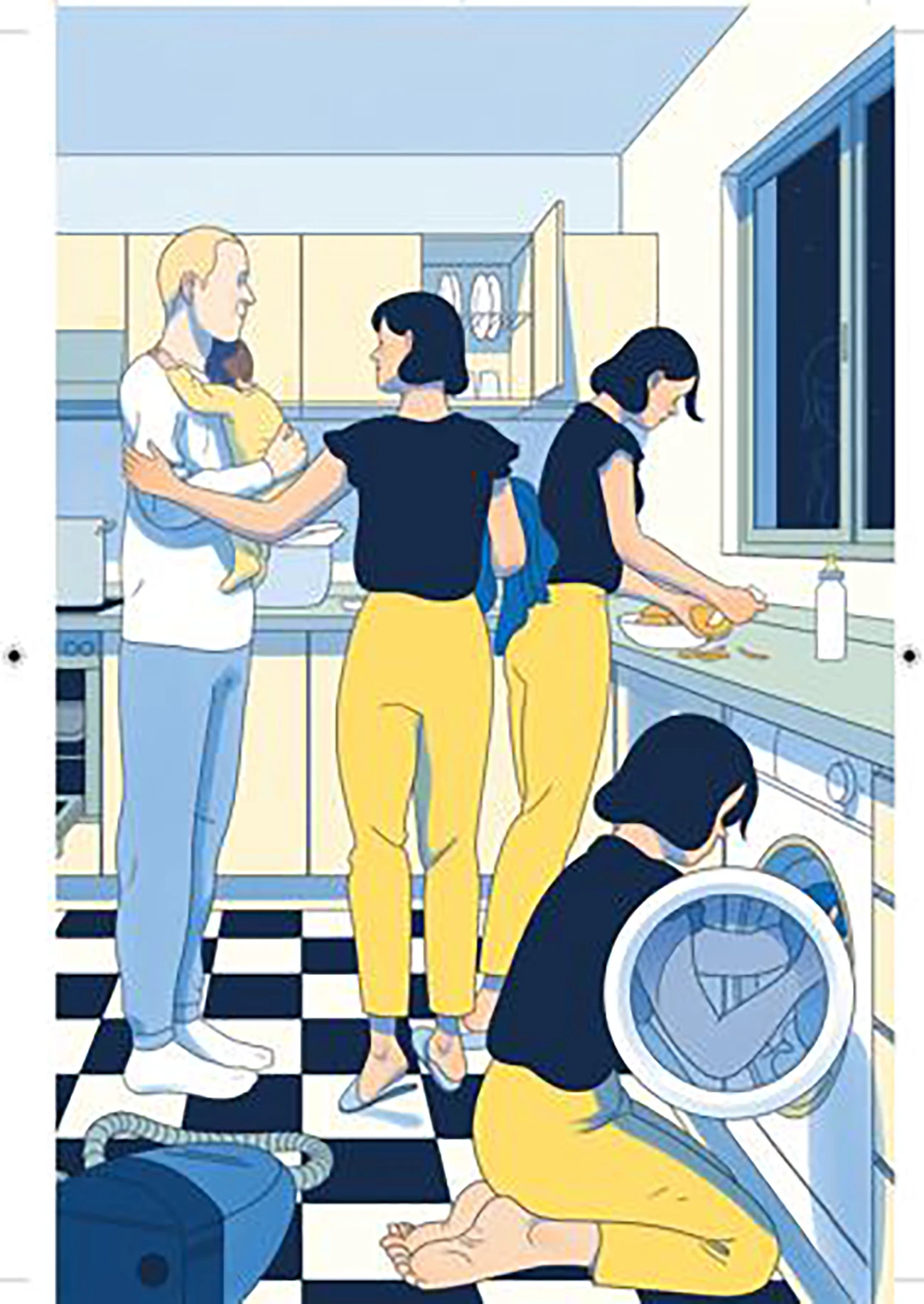

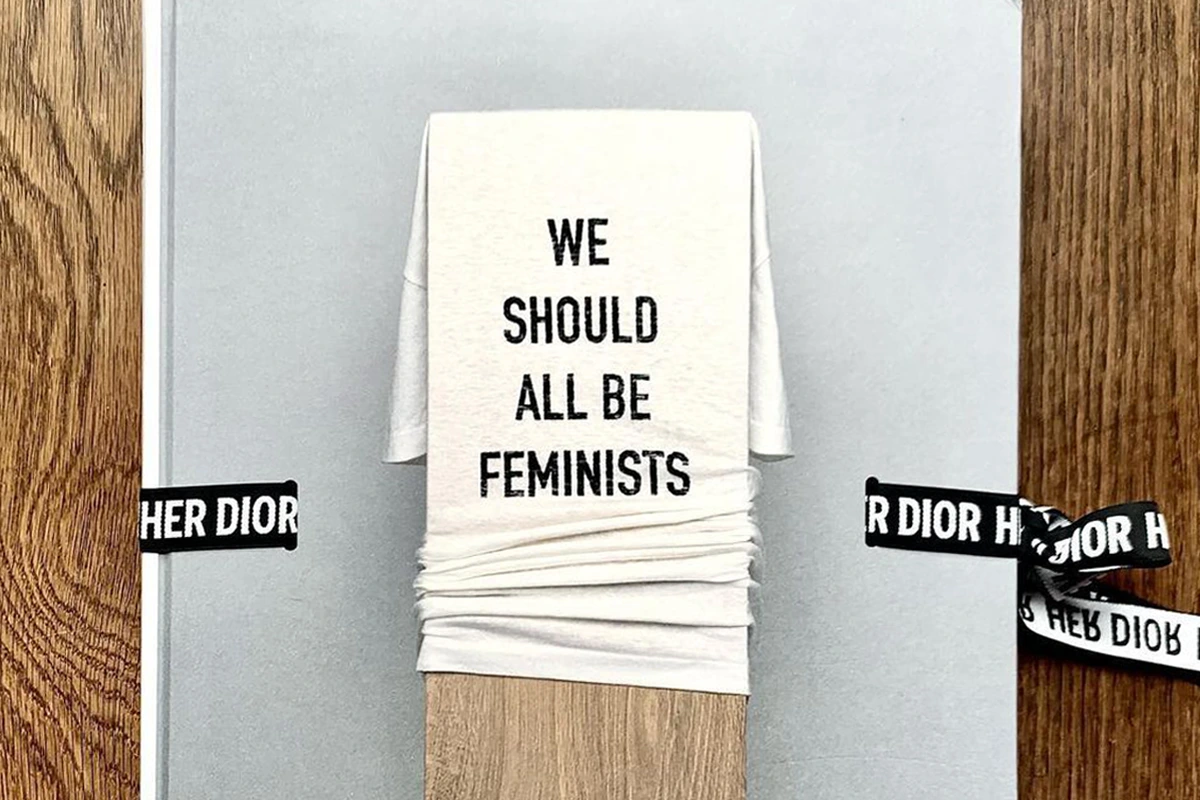

Maria Luisa Frisa: Io ho lavorato sulla moda italiana, ho fatto mostre perché mi interessava cercare di ricostruire una storia e un valore. Un sistema culturale e produttivo, un valore anche politico – questo in Italia non è compreso. Poi c’è l’espressione creativa e sociologica: Alessandro Michele ha contrastato l’idea del nuovo a ogni costo, perché la moda si rinnova solo guardando il suo passato. Maria Grazia Chiuri ha lanciato il femminismo.

Carlo Mazzoni: Nel 2015 quando da Gucci c’era Alessandro Michele vivevamo la bolla di Instagram, del social media, del dell’autocompiacimento, del selfie, della vanità, dei vestiti per farsi fotografare fuori dalle sfilate. Chiuri usciva con una militanza quasi politica. Oggi, dopo il Covid, dopo una guerra, con Trump in America, con il crollo della reputazione dei social media, oggi servirebbe quello che Chiuri ha fatto dieci anni fa.

Maria Luisa Frisa: Chiuri è stata la prima direttrice creativa donna di una casa sempre guidata da uomini. Gli uomini di Dior avevano definito un’idea di femminilità. Chiuri ha riproposto il lavoro di Chimamanda – Chimamanda non la conosceva nessuno: il grido dovremmo essere tutti femministi.

Carlo Mazzoni: Nel 2025, la militanza, la politica intesa nella definizione antica e greca, ovvero per dirla semplice, la relazione tra i cittadini, è quello di cui la moda ha bisogno. Per restare in un esempio semplice, forse addirittura semplicistico: due anni fa, quando è scoppiata la guerra fra Russia e Ucraina, Demna mandava in sfilata i soldati.

Maria Luisa Frisa: Vivienne Westwood è stato un personaggio di rottura e di militanza. Caratterialmente, si può parlare di militanza per McQueen, concentrato su una sua sofferenza personale. Oggi ci sono campagne, piuttosto che analisi. C’è chi si schiera, chi esprime opinioni personali, chi decreta un giudizio senza avere l’autorevolezza – ma nessuno propone analisi. I giovani non hanno la concentrazione, e sono ipnotizzati, anestetizzati da uno scroll continuo. Dall’altra parte, ci sono i giornali che devono soltanto essere pleasing.

Carlo Mazzoni: Duran Lantink, a febbraio. Un plauso alla bravura sartoriale, all’azzardo, alla visione, alla coerenza – certo – ma era una creatività elaborata su volumi in materiale plastico. Con pubbliche relazioni e network in attivazione.

Maria Luisa Frisa: Volevo mettere in mostra un pezzo di Duran Lantink, ma l’azienda voleva vendere il pezzo, non lo prestavano. La mostra era in un museo pubblico, con fondi istituzionali, non potevamo comprare.

Maria Lusia Frisa, IUAV e Veneto: la politica, l’università – gli studenti migliori e le persone ossessionate

Carlo Mazzoni: Il Veneto è forse il primo distretto manifatturiero in ambito di tessitura sperimentale, anche grazie alla vicinanza con lo IUAV di cui tu collabori alla direzione scientifica. In Veneto ci sono anche tentativi di ripristino della filiera della canapa, che sarebbe un potenziale pragmatico e concreto per la ripresa di una filiera italiana.

Maria Luisa Frisa: Cercavo di parlare con i ministri dell’università e della ricerca perché dicevo che se noi non diamo dignità agli studi di moda nelle università non andiamo da nessuna parte. Non sono mai riuscita a ottenere niente. L’università dovrebbe produrre una catalisi per il consolidamento di un bacino disciplinare.

I miei i miei migliori studenti sono andati via perché in Italia io non riuscivo ad aiutarli a trovare un lavoro. Ci sono eccezioni, come Stefano Gallici, Pasqualetti, Marco Rambaldi che hanno fatto i loro marchi.

Gli studenti migliori sono disponibili a fare tutto. Me ne rendevo conto durante la preparazione di ogni mostra, insegnavo pratiche curatoriali nella moda. I migliori sono quelli che hanno l’intelligenza di capire la formazione. Mi dicevano “La possibilità di vedere i vestiti dal vero, capire come sono fatti dentro – quando mi ricapita un’occasione del genere.”

Carlo Mazzoni: Per lavorare nella moda, bisogna essere persone ossessionate. I tuoi studenti sono più ossessionati dalla costruzione manifatturiera, cioè come tagliare, cucire, oppure sono più ossessionati dall’immagine, dal riconoscere un fotografo piuttosto che uno stylist.

Maria Luisa Frisa: Un nostro studente è stato Giovanni Dario Laudicina. Quando ha iniziato il corso io l’avevo mandato a Londra dalla Judith Clark e Giovanni dormiva nello studio della Judith per terra insieme a Francesco Casarotto, un altro dei nostri studenti, pur di stare in quella in quella situazione. A loro interessava l’immagine. Poi ci sono quelli a cui interessa il progetto, il fare una collezione. Noi non formiamo sarti, formiamo progettisti.

Io sono stata un pessimo studente. Ho anche smesso di studiare, sono arrivata all’università tardi per strani giri, diventando poi un professore. Le università sono territori dove si creano comunità di persone che hanno la passione condivisa. Specialmente in una scuola pubblica com’è l’università di Venezia: ci sono quelli che fanno teatro, gli architetti, l’arte. Le comunità ci sono anche per noi docenti. il confine tra studente e docente è labile. Io non credo nel professore amico. Continuo a dare del lei ai miei studenti. Non vuol dire voler loro meno bene, anzi – è una distanza formale che ti permette precisioni in più.

Carlo Mazzoni