Pluribus, l’apocalisse gentile contro la felicità automatizzata

Dopo Breaking Bad e Better Call Saul, la serie di Apple TV Pluribus è una distopia contemplativa che trasforma un virus di serenità in manifesto per l’imperfezione umana nell’era dell’intelligenza artificiale

Pluribus rivendica l’opera umana in un’epoca dominata dall’AI: dopo Breaking Bad e Better Call Saul, il ritorno di Vince Gilligan

«This show was made by humans» recita il disclaimer che compare nei titoli di coda. Un promemoria per ricordare che dietro all’opera c’è l’uomo, con tutte le sue imperfezioni, i suoi dubbi, le sue paure, il suo talento. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla serie. Una presa di posizione contro l’uso dell’intelligenza artificiale nei lavori creativi. Un avvertimento, un invito a riflettere.

Sono passati dodici anni dalla chiusura di Breaking Bad, tre da quella del prequel/spin-off Better Call Saul.

Le aspettative sul ritorno di Vince Gilligan, ideatore, sceneggiatore e regista di entrambe le serie, erano alte, non sembravano soddisfabili dato il successo di critica e pubblico collezionato finora, e Gilligan non ha fatto altro che accrescere la curiosità lavorando in sottrazione: fino alla data della première di Pluribus – disponibile dal 7 novembre su AppleTV+ – nessuna grande star annunciata nel cast, un’unica immagine promozionale che ritraeva uno smile disegnato su sfondo giallo e poco più in alto una scritta, in nero: «Happiness is contagious». Una breve trama ufficiale: la persona più felice della Terra deve salvare il mondo dalla felicità. Poi lo show è andato in onda e i dubbi si sono moltiplicati.

Lo stesso Gilligan, intervistato nel podcast The Watch, ha spiegato che uno spettatore che guarda la prima ora della prima puntata di Pluribus non si farebbe l’idea giusta riguardo cosa sia davvero la serie.

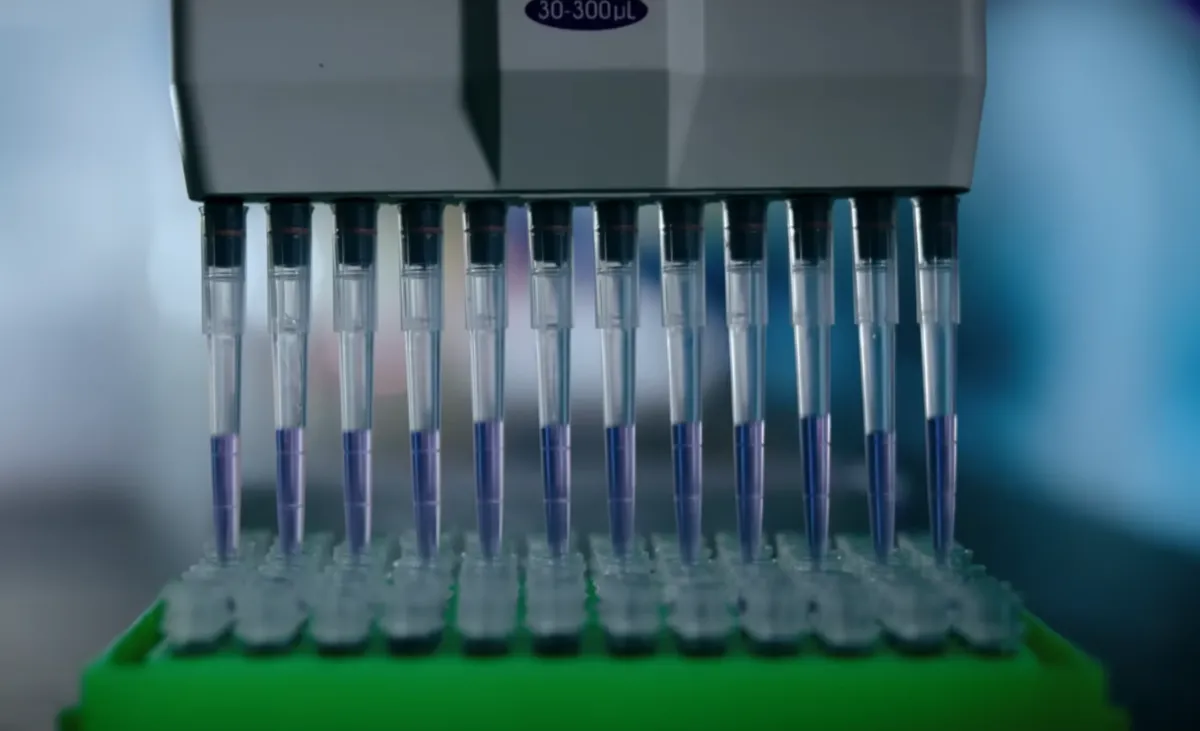

Quel che si può dire, senza troppi spoiler: un gruppo di nerd, forse astronomi, decodifica un messaggio proveniente dallo spazio ricavandone una sequenza RNA che viene poi ricreata in laboratorio. La sequenza porta allo sviluppo di un virus, e come sempre capita in questi casi, un incidente fa sì che il virus si propaghi rapido in tutto il mondo. Il contagio rende l’umanità serena, appagata, positiva, e lega gli individui gli uni agli altri in una coscienza condivisa. Dodici persone, sparse nel mondo, sono immune al virus. Tra queste, la protagonista della serie, Carol Sturka (interpretata da Rhea Seehorn), la persona più infelice sulla faccia della terra.

Quando la serenità diventa sospetta: l’AI come minaccia silenziosa in Pluribus

Pluribus è un prodotto strano, originale, indefinibile. Una distopia fantascientifica, una commedia degli equivoci, un dramma contemporaneo. Gilligan dilata il racconto fino a rendere lo show a tratti un’opera puramente contemplativa, desatura il genere, sopprime l’azione. È abile nel nascondere ciò che vuole davvero raccontare.

E anche se dice di non aver pensato all’intelligenza artificiale quando ha concepito l’idea della serie, e di averla iniziata a scrivere prima dell’avvento di ChatGPT, i richiami sono molti e la sua presa di posizione a riguardo indubbia.

Oltre al disclaimer nei titoli di coda che rivendica la creatività umana, Gilligan ha dichiarato a Variety: «Odio l’AI. L’intelligenza artificiale è la macchina di plagio più costosa e ad alto consumo energetico del mondo». Dice, inoltre, che se dovesse proprio scrivere una storia a riguardo parlerebbe di tutt’altro rispetto a ciò che la serie racconta ma a ben guardare non si può negare che questa storia di messaggi alieni e donne imperfette, confuse, ribelli sia stata capace di trasformare un virus fantascientifico nella metafora più potente sull’impatto dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite.

L’utopia che fa paura: come Pluribus denuncia il prezzo nascosto della felicità automatizzata e dell’omologazione culturale

Pluribus, dal latino “da molti”. Famoso nella locuzione: «E pluribus unum», motto degli Stati Uniti che significa: da molti, uno. Per indicare l’unione delle tante colonie d’oltremare in un’unica nazione, un soggetto distinto rispetto alla madrepatria britannica. Non più io, ma noi. Un noi che assume nella serie di Gilligan le forme di un’entità singolare, pacifica, ben intenzionata. Gli umani colpiti dal virus sanno tutto di Carol, non possono mentire, sono capaci di consegnarle a domicilio, ad Albuquerque, la sua portata preferita di un ristorante francese dove era stata anni prima, e di rifornire un intero supermercato vuoto soltanto per regalarle cinque minuti di spesa. Una comunità servile, compiacente, idealmente socialista, rispettosa di una serie di regole potenzialmente autodistruttive.

Il virus si fa allegoria della crescente omologazione culturale, della standardizzazione dei pensieri, dell’uniformità che oggi plagia la percezione, le scelte, l’immaginazione. L’utopia di Gilligan è allora una minaccia alla diversità, alla memoria, alla soggettività. La felicità non è una liberazione ma il prezzo della rinuncia all’identità, all’errore, alle contraddizioni più umane. La distopia diventa specchio del nostro presente fatto di algoritmi, feed tutti uguali, contenuti ottimizzati che suggeriscono un unico pensiero critico, uniformano i gusti, dettano linee editoriali. Un presente di echo-chambers e intelligenze artificiali capaci di assecondare ogni richiesta, fornendo la stessa risposta che i contagiati danno a Carol ogni volta che chiede loro qualcosa. Sì, sempre sì, in ogni caso sì.

Carol Sturka, la protagonista di Pluribus, una donna infelice che difende l’unicità umana dalla felicità programmata

Pluribus non ha molto in comune con le precedenti serie di Gilligan se non la città dov’è ambientato, Albuquerque, che è la stessa location di Breaking Bad, e la presenza di Rhea Seehorn, già protagonista di Better Call SauI. Proprio vedendola recitare nelle sei stagioni di Better Call Saul, Gilligan ha cambiato il sesso del possibile protagonista di Pluribus, iniziando a scrivere il personaggio di Carol per Seehorn e offrendole così il ruolo che le ha permesso di essere nominata, per la prima volta, ai Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica.

Dopo aver creato l’anti-eroe per antonomasia della serialità contemporanea, il Walter White di Breaking Bad, Gilligan voleva raccontare la storia di un eroe intenzionato a salvare il mondo.

Carol è fragile, confusa, arrabbiata, scettica. Ha paura, piange, beve, fatica a gestire le sue emozioni ma la sua umanità è la sua forza. Resiste alle offerte dei contagiati, rifiuta di legarsi a loro, si oppone a quell’apparente felicità condivisa. Non si uniforma. Non si calma. Rimane imperfetta. Umana.

La sua è una ribellione contro l’omologazione, contro la quiete artificiale, contro l’idea di una pace ottenuta a prezzo dell’autenticità, della libertà umana.

Mentre l’AI avanza, minacciando i lavori creativi, e i contenuti vanno via via uniformandosi, Pluribus è un manifesto a difesa dell’imperfezione, del conflitto, della soggettività. La Carol di Rhea Seehorn ne è il simbolo e ci ricorda quanto sia preziosa l’irripetibilità umana, la bellezza nell’imperfezione, quanto si è liberi nell’essere disallineati e quanto, oggi, essere umani è un atto di resistenza.

Pluribus e la crisi dell’individuo: perché la vera rivoluzione è restare umani dove regnano gli algoritmi

Pluribus pone molte domande e offre poche risposte. Indaga l’intelligenza artificiale, i limiti dell’individualismo e dell’isolamento, le conseguenze di un virus che ha cambiato l’umanità. Parla del domani per dire di oggi. A suo modo, disattende le aspettative di un pubblico sempre più abitutato a una narrazione lineare, ritmi rapidi, continui colpi di scena. In Pluribus ci sono diversi salti temporali, il ritmo è lento e spesso capita di osservare per minuti e minuti Carol compiere in silenzio le azioni più banali – scavare una buca, guidare per le strade vuota della città, fare la spesa, pavimentare il giardino.

È una serie lontana dal didascalismo, che continuamente richiama l’attenzione dello spettatore. È capace di fare emergere lo splendore di un essere umano al collasso, sincero nel suo essere distante dall’uniformità proposta dall’algoritmo, e dalla perfezione fornita dalle intelligenze artificiali.

La promessa di un mondo perfetto, in cui non esistono più dolore, conflitti e disuguaglianze, un mondo ottimizzato, automatizzato, efficiente, può nascondere un prezzo terribile.

Pluribus rompe l’incanto e rivela l’inadeguatezza umana davanti al tragico quotidiano con la stessa eleganza del Don De Lillo di Rumore bianco.

È un avviso ai naviganti, come l’ultimo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra (libero adattamento di Vineland di Thomas Pynchon). Entrambe sono opere che guardano al passato – i film di fantascienza degli anni ‘50 e X-Files nel caso di Gilligan, il cinema americano classico per quanto riguarda PTA – per raccontare le contraddizioni contemporanee.

Soprattutto, è il racconto di un’apocalisse gentile che ci interroga su ciò che resta dopo che il mondo, per come lo conosciamo, finisce. Vengono in mente The leftovers, la serie di David Lindelof e Tom Perrotta che segue le vite dei sopravvissuti a una sparizione di massa che ha cancellato il 2% della popolazione mondiale, e il romanzo di Emily St. John Mandel, Station Eleven, adattato in una serie HBO, ambientato vent’anni dopo che una pandemia ha sterminato il 99% della popolazione.

Tutte storie che attingono al genere per raccontare vicende distanti dalla fantascienza. Opere che davanti alla fine del mondo mettono al centro l’uomo, con tutti i suoi difetti, le sue colpe, i suoi limiti, ma sempre capace di resistere per raccontare, forse, domani, una storia migliore.

Nicolò Bellon